See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/351283760

Preprint ■ May 2021

DOI: 10.13140/RG.2.2.33426.38089

READS

254

CITATIONS

0 1 author:

French Embassy in Sarajevo

29 PUBLICATIONS 2 CITATIONS

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

project Our ancestors the Gauls, tha Slavs and the Dravidians View project project Our ancestors the Gauls the Slavs the Dravidians and the Burushos View project

All content following this page was uploaded by Xavier Rouard on 03 May 2021.

L’Odyssée des Gaulois et des Slaves de l’Inde du Nord-Ouest vers l’Europe, par Xavier ROUARD

Abstract : this study, which first aim was to demonstrate the correspondences between Gaulish and Slavic languages, between which I found 500 common words, also allowed me to demonstrate, on the basis of linguistic, genetic, archaeological and religious data, that these matches were linked with Neolithic expansion of agriculture and pastoralism from North-Western India and Pakistan to Iran, Mesopotamia, Anatolia, the Caucasus, the North of the Black Sea, Danubian and Balkanic Europe, and farther to Gaul and Iberia, where Neolithic farmers took part in the formation of the megalithic civilisation which developed from 5.000 BC. This explains the linguistic matches I established between Gaulish and Dravidian languages - 250 common words from the 500 words I studied (and 160 with Burushaski), as well as similarities I found in the organisation of the Society and religion, which lead certain researchers to suggest, on the basis of the spread of the very ancient haplogroup H2-P96 from India to Western Europe, that the first Europeans and the proto-Dravidians had a very ancient common origin.

Extrait : cette étude, dont l’objectif initial était de démontrer les correspondances entre le gaulois et les langues slaves, entre lesquelles j’ai trouvé 500 mots communs, m’a en outre permis de démontrer, sur la base de données génétiques, archéologiques et religieuses, que ces correspondances étaient liées à des migrations Néolithiques d’Inde et du Pakistan du Nord-Ouest vers l’Iran, la Mésopotamie, l’Anatolie, le Caucase, le Nord de la Mer Noire, l’Europe danubienne et balkanique, la Gaule et l’Ibérie, où les agriculteurs néolithiques ont contribué à former la civilisation mégalithique qui s’est développée à partir de -5.000. Cela explique les correspondances linguistiques que j’ai établies entre le gaulois et les langues dravidiennes - 250 mots communs sur les 500 mots étudiés (et 160 avec le bourouchaski), et les similitudes constatées dans l’organisation de la société et la religion, qui amènent certains chercheurs à suggérer, sur la base de la diffusion du très ancien haplogroupe H2-P96 de l’Inde à l’Europe de l’Ouest, que les premiers Européens et les proto-Dravidiens avaient une origine commune très ancienne.

XXX

On retrouve de nombreuses racines communes entre le gaulois et les langues slaves, et notamment les langues slaves du Sud, ainsi que le lituanien et le slavon, langues proto-slaves, attestant des liens étroits entre les Gaulois et le monde slave ancien, que je détaillerai dans un premier temps en vue de démontrer que les concordances linguistiques que je présente dans la seconde partie de cette étude sont fondées.

Il existe deux théories principales pour le peuplement de l’Europe et la formation des langues indo -européennes. La théorie conventionnelle, celle des kourganes, place le foyer originel des langues indo-européennes dans les steppes pontiques vers -6.000. Une théorie alternative lie la formation des langues indo-européennes à l’arrivée de l’agriculture en Europe depuis l’Anatolie il y a 8.000 à 9.500 ans. Cette dernière me semble mieux à même d’expliquer la formation des langues langues archaïques européennes, dont les langues des Balkans et le Gaulois.

Selon la théorie des kourganes, la moitié des Européens actuels descendraient des cavaliers des steppes de la culture Yamna qui, venus du Caucase et de l’Iran, voire de l’Altaï, du Pamir ou de l’Hindou-Kouch, se seraient installés dans les steppes du Sud de la Russie et de l’Ukraine au contact de populations sédentaires proto-slaves, dont celles de la culture de Cucuteni-Tripolje (qui serait à mes yeux d’origine dravidienne, comme celles de Vinca, Butmir et Visoko). La culture Yamna serait génétiquement liée aux 3/4 à celles de la céramique cordée et de la hache de combat, qui se seraient diffusées de la Russie aux Pays baltes, à la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, l’Allemagne et la Gaule. Ces cultures seraient à l’origine de toutes les langues indo-européennes et des peuples slaves, celtes et germaniques, expliquant les similarités du gaulois avec le slave et l’indo-européen.

Selon cette théorie, l'indo-européanisation a suivi les progrès de la culture des kourganes, venue dans la steppe russo-ukrainienne depuis la Sibérie centrale en -5.000. La première vague de migration, vers -4.400/4.200, a créé les Anatoliens. La seconde, vers -3.400/3.200, a créé les Phrygiens, Germains, Balto-Slaves, Illyriens et Celtes. La troisième, vers -3.000/2.800, a créé les Daco-Thraces, Grecs, Arméniens et Indo-Iraniens. Les Germains, Baltes, Slaves, Celtes, Italiques, Illyriens et Phrygiens seraient tous issus de la culture des kourganes via la culture de la céramique cordée, et les Indo-Iraniens s'y rattacheraient via la culture d'Andronovo. Intéressons-nous de plus près à la seconde vague, qui aurait eu lieu vers -3400/3200, à la fin de Kourgane III et migré dans toutes les directions à partir des territoires « kourganisés » du Nord-Ouest de la mer Noire, où s'est constituée la culture d'Usatovo, amalgame de culture kourgane et de culture de Cucuteni. Cette seconde vague s’est heurtée vers le Sud à la culture de Cernavoda I, dont les représentants ont dû refluer vers le Sud pour s'établir en Macédoine, en Bulgarie et jusqu'en Anatolie occidentale, notamment à Troie. Les cultures de Cucuteni-Tripolye, Vinca, Butmir et Petresti, dans les Balkans, ont été disloquées. Une nouvelle entité culturelle s’est développée dans la région balkano-danubienne par la fusion des cultures de Cemavoda I et de « l'Ancienne Europe ». On l’a nommé Cemavoda III en Roumanie, Boleraz en Slovaquie et Baden dans le bassin du moyen Danube. Créant un vaste complexe culturel « balkano-danubien », elle a étendu son influence à tout le bassin du Danube, de la Roumanie et la Bulgarie à la Yougoslavie, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, l'Autriche et l'Allemagne méridionale et centrale jusqu'au lac de Constance et à Nordlingen Ries, où elle a donné naissance à la céramique de Furchenstich et à la culture de Rössen III. Au milieu du IVème millénaire, la « kourganisation » du bassin supérieur du Danube a créé les cultures de Mondsee, Altheim et Pfyn. Les rites funéraires kourganes se sont imposés dans la région de l'Elbe et de la Saale et en Bohême. La culture kourgane s’est répandue dans la plaine du Nord, provoquant la mutation de la culture des gobelets à entonnoir en culture des amphores globulaires, puis de la céramique cordée. Dans le dernier quart du IVème millénaire, toute la carte culturelle de l'Europe s’est trouvée bouleversée. La civilisation celtique, née des cultures des champs d'urnes, Hallstatt et La Tène, est issue des cultures d'Unetice et Vucedol, nées de celle de Baden, issue d'une « kourganisation » des cultures locales de « l'Ancienne Europe ». Cette théorie expliquerait les contacts très anciens des Celtes avec les proto-Slaves des Balkans mais est critiquée.

Selon Bernard Sécher, les Yamnas ont migré vers la basse vallée du Danube vers -3.100 et un groupe a poursuivi sa route vers les Balkans et fondé la civilisation de Cernavoda. Un second groupe a fondé la civilisation de Baden en Hongrie et a remonté le Danube jusqu’en Suisse. Un troisième groupe est allé rapidement vers l'Europe occidentale vers -3.000, du nord de l'Italie à la péninsule ibérique en passant par le sud de la France. C’était un peuple de marins, de cavaliers et de métallurgistes. Il aurait créé la culture campaniforme, présente dans tout le Sud de l’Europe du Portugal à la Hongrie en passant par le Sud de la France et le Nord de l’Italie et l’aurait diffusée par la mer le long de l’Atlantique jusqu’aux îles britanniques, apportant la culture des statues menhirs de la civilisation de Majkop, proche de celle de Yamna, et contribuant à la civilisation mégalithique qui s’est développée en Gaule de l’Ouest et dans les îles britanniques, régions d’Europe qui ont à cette époque acquis la plus forte concordance génétique avec les Yamnas, qui auraient achevé de construire Stonehenge, prenant le relais d’agriculteurs venus d’Anatolie (issus de Dravidiens de Çatal Höyük ou Göbekli Tepe ?) en -6.000 par la péninsule ibérique et le littoral atlantique français, selon une étude génétique de Nature, Ecology and Evolution. Un groupe d’archéologues a proposé d’associer le développement de la culture campaniforme à l’arrivée d es premiers Celtes en Europe occidentale, du fait que ce peuple parlait probablement une langue proto-celtique.

Ces études tendent à corroborer la thèse évoquée de longue date par des historiens français selon laquelle les Gaulois descendent des Cimmériens (kymru signifiant compatriote en gaulois), qui seraient issus de la civilisation Yamna. Les Thraces, proches des Cimmériens, les Illyriens, les Sarmates et les Vénètes seraient également originaires du Nord de la Mer Noire. Vers -5.000, les ancêtres des Indo-Européens occidentaux, dont les Ligures (dont le nom viendrait du dravidien gori, montagne) et les Gaulois, auraient construit un empire en Ukraine, Russie du Sud-Est, Moldavie, Roumanie et Carpates. La tribu gauloise des Boudins serait même restée sur les bords du Don. Tous ces peuples auraient poursuivi leur migration, certains vers la Pologne (Vénètes), d’autres vers la région danubienne, se joignant à la civilisation de Hallstatt (Celtes, Cimmériens, Illyriens et Vénètes), d’autres vers les Balkans (Thraces et Illyriens), d’autres vers l’Anatolie (Thraces, Cimmériens, Vénètes et Celtes). Chassés d’Anatolie, les Cimmériens, Celtes et Vénètes auraient poursuivi leur migration vers la Gaule. Ce n’est toutefois qu’à la fin de l’âge du bronze, vers -1.500, que la civilisation de Hallstatt et des champs d’urnes a commencé à se diffuser de la région du Danube vers la Gaule, ce qui pose la question de la pertinence de cette théorie pour expliquer l’origine de la civilisation mégalithique qui s’est épanouie en Gaule à partir de -5.000.

Diverses études apportent des éléments de réponse à cette question, dont une étude de l’UNESCO, qui évoque des migrations d’Asie vers l’Europe au 7ème millénaire av. J. C., et une étude de l’Université de Toronto, qui explique la proximité avec le sanskrit des langues slaves archaïques, tel le vieux slavon (lié au vieux bulgare) et le slovène, par des contacts très anciens. Cette proximité, que l’on retrouve en gaulois, peut s’expliquer par l’apport au gaulois des Vénètes, dont les Slovènes sont issus et dont le nom serait issu du sanskrit vind, connu, familier, selon cette étude. S. Zaborowski, dans L’origine des Slaves, souligne les liens très étroits des Vénètes avec les Gaulois dès la naissance de la civilisation de Hallstatt, puis en Gaule, en Italie du Nord, en Bohème, en Pannonie et en Illyrie, où les Gaulois n’étaient entourés que de Slaves et se sont fondus dans la population locale. Une étude roumaine souligne aussi les liens très anciens de la civilisation pélasgienne carpato-danubienne avec les Indo-Aryens védiques, antérieurs à la civilisation des kourganes. Une autre étude souligne les similitudes entre le dravidien, les langues caucasiennes, le roumain, l’albanais, l’étrusque et les langues ibériques.

André de Paniagua, dans plusieurs ouvrages, conforte cette thèse en suggérant que les Celtes et les Vénètes seraient en partie issus de Dravidiens venus de l’Inde primitive, qui se serai ent mêlés aux peuples des steppes venus de l’Altaï pour s’installer en premier lieu dans le Caucase et au Nord de la Mer Noire et former la culture des kourganes, et poursuivre ensuite leur migration vers la région danubienne et les Balkans, puis l’Europe occidentale, où ils auraient diffusé la culture mégalithique dravidienne. Il évoque à cet égard la diffusion de l’Inde au Caucase, aux Balkans, à l’Italie et à la Bretagne, des termes dravidiens vel, vin, blanc (beli en sl. c., balaros, vindos en gaulois), et kar, kara, noir (crni en sl. c.), que l’on retrouve dans le nom du lac blanc de Van et d’Erevan en Arménie, de la blanche Albanie du Caucase et des Balkans, de la Mer noire (kara deniz en turc), de la montagne noire du Monténégro (crna gora en slave), des Vénètes de l’Adriatique (dont le nom viendrait du dravidien adru, étendue d’eau, comme celui de l’Oder - Odra en polonais, où les Vénètes se sont également fixés), des blanches Venise et Vindobona (Vienne), des Carpates (enceinte noire en dravidien) et de la blanche Valachie, de Vannes la blanche et Carnac la noire, de la blanche Albion et la noire Calédonie. Les Celtes seraient « les Célestes du feu » en dravidien et les Gaulois « les Coqs », du dravidien kur/kori/koli qui aurait évolué en Galli. Selon les linguistes Allan Bomhard et John Kern, ces migrants dravidiens, dont le foyer d’origine serait l’Iran, puis la vallée de l’Indus, sont en partie remontés vers la Sibérie centrale et il est donc plausible qu’ils se soient mélés aux peuples des steppes pour poursuivre leur migration vers l’Ouest. La Gaule avant les Gaulois évoque aussi cette migration venue d’Orient, qui aurait pu apporter la culture mégalithique que les Dravidiens ont développée en Inde et construire les menhirs de Carnac. Le mot druide viendrait du dravidien, comme celui de Zalmoxis, grand prêtre thrace qui serait à l’origine du druidisme gaulois. Une étude de Jean-Louis Brunaux, du CNRS, évoque aussi les origines indiennes de la religion gauloise, attestées dès l’époque mégalithique.

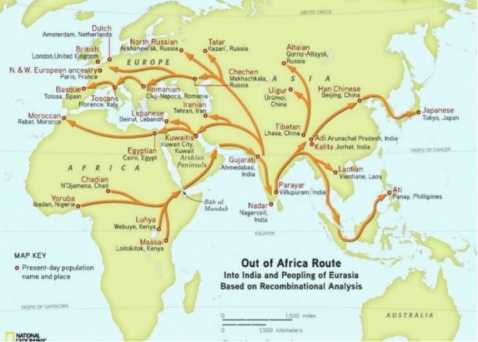

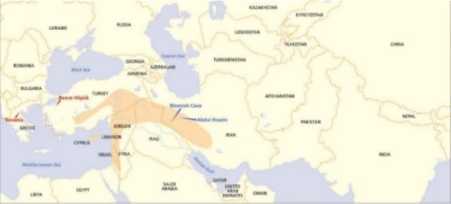

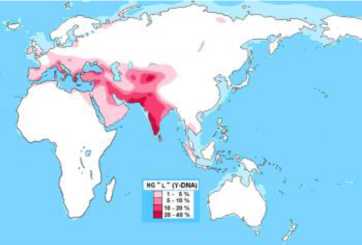

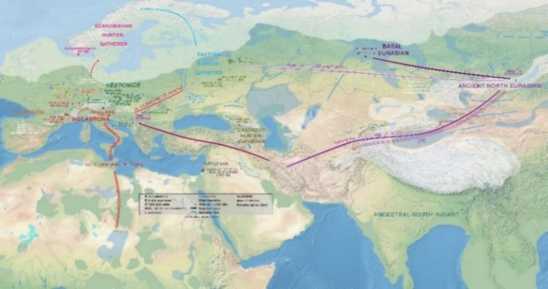

L’ancienne théorie d’André de Panaguia est corroborée par de nombreuses études génétiques et archéologiques. La carte ci-dessous, réalisée dans le cadre d’un projet géno-géographique de National Geographic financé par IBM, résume bien ces migrations et le rôle majeur que l’Inde a joué dans la diffusion d’une civilisation venue d’Afrique de l’Est tant vers l’Asie du Sud-Est que vers les steppes d’Asie centrale, l’Europe et l’Afrique du Nord. Elle corrobore la théorie d’une migration dravidienne depuis la vallée de l’Indus vers l’Europe, d’une part, et le Moyen et le Proche Orient, puis l’Afrique du Nord, d’autre part. Il y manque toutefois de mon point de vue les migrations des peuples des steppes entre l’Altaï et l’actuelle région Ouigour - où se sont installés les Tokhariens, qui seraient venus de l’Occident - et les steppes du Nord de la Caspienne et de la Mer Noire, d’une part, ainsi qu’entre l’Iran, l’Anatolie et les Balkans, ou encore entre l’Iran, le Caucase et le Nord de la Mer Noire, qui ont joué un rôle majeur dans la formation des langues indo-européennes en établissant une zone de contact au Sud du Caucase autour de la région des monts Zagros à l’Ouest de l’Iran, liée à la civilisation dravidienne de la vallée de l’Indus à l’Est, et à l’Anatolie, au Caucase et à la Mésopotamie à l’Ouest, comme le montre la seconde carte :

(Source : Genographic Project web site. http://www-03.ibm.com/press/us/en/photo/35881.wss )

(Source : Université Gutenberg, Mayence, qui souligne les liens de l’Anatolie avec l’Inde dravidienne)

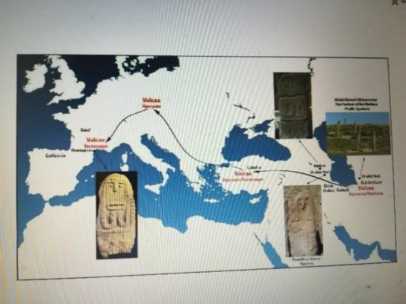

Carte de la zone de contact où s’est diffusée la culture dravidienne de la vallée de l’Indus vers l’Iran (Zagros), la Mésopotamie (Ubaïd), l’Anatolie (Çatal Hoyük, Gobekli Tepe), les Balkans (Vinca, mais aussi les autres cultures balkaniques de l’ancienne Europe, dont Butmir et Visoko) et jusqu’en Gaule (mégalithes de -5.000 à Barnenez, Carnac, Gavrinis (Bretagne) et dans le bassin parisien, culture de Glozel), ainsi que vers Majkop (Nord-Caucase) jusqu’en Gaule du Nord (bassin parisien) et du Sud (Fontbouisse, Languedo c), sites mégalithiques français où l’on retrouve des éléments caractéristiques des cultures d’Ubaïd et de Majkop selon Iurii Mosenkis, qui souligne que les Dravidiens et le clergé néolithique des Balkans et d’Europe occidentale étaient liés et que la langue de culte de Vinca pourrait être le dravidien, évoquant l’étymologie dravidienne de divers mots de l’écriture de Vinca.

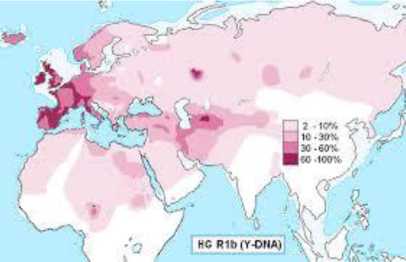

Une étude d’Anton Perdih, Continuity of European Languages from the Point of View of DNA Genealogy, sur les liens entre la diffusion des langues et celle des haplogroupes G2a, R1a et R1b témoigne aussi de migrations entre la région de l’Indus, la Mésopotamie, l’Anatolie, les Balkans, la Gaule et les îles britanniques, ainsi que vers l’Egypte, l’Afrique du Nord et la péninsule ibérique à des dates cohérentes avec la diffusion de la culture mégalithique et la formation de la culture des Balkans, infirmant la théorie d’une diffusion de celle-ci vers l’Est. Une étude de Carlos Quiles, Indo-European demic diffusion model, conforte cette étude en évoquant la diffusion des haplogroupes R2 M479 (dravidien, karvélien et ouralien) en Ibérie, R1a M420 (indo-ouralien) et R1b M343 (présent notamment à Zagros) dans le Sud de la France, ce qui plaide selon lui pour une migration vers l’Europe par le Sud. Selon l’article de Maciamo Hay L’histoire génétique du Bénélux et de la France, paru sur le site Internet Eupedia en 2017, basé sur de nombreux tests génétiques, les agriculteurs néolithiques venus d’Anatolie et des Balkans ont en outre apporté des haplogroupes de type H et J1c, caractéristiques des Dravidiens, dont les haplogroupes H1 et H2, très présents chez les Dravidiens, qui se sont diffusés en Hongrie et dans les Balkans et ont été retrouvés en Gaule selon YHRD, témoignant de liens anciens. Plusieurs études génétiques françaises, dont une thèse très bien documentée de Maïté Rivollat, confirment que les haplogroupes G2a, N1a, K1a, T et H ont migré en Gaule au néolithique depuis le Pakistan, l’Iran, l’Anatolie, le Caucase et les Balkans d’où ils venaient.

Carte de diffusion de l’haplogroupe G2a selon Anton Perdih

|

f{ J \v | ||

|

, Vf I ........- r.--- 1 „ . . / 7,500 8,000 5,000 i rr '''wîo*.—h? |

Rlb 22,800 18.00* | |

|

5,000 * ' 7,600 |

J-........... \ ; | |

|

'un | ||

|

1*100 | ||

Carte de diffusion de l’ haplogroupe R1b selon Anton Perdih

Carte de diffusion de l’haplogroupe R1a selon Anton Perdih

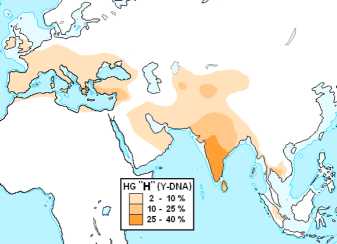

Anton Perdih estime que ces migrations anciennes ont formé les langues indo-européennes, et que celles-ci, et en particulier le celte, se sont formées sur une base proto-slave, et que ces migrations remettent en cause la théorie des kourganes. Elles contribuent également à mes yeux à expliquer la présence de mots d’origine altaïque et dravidienne en gaulois, mais également en slave. Une étude canadienne, The Homo Neanderthalis and the Dravidians : A Common Origin and Relation to Harappan Civilisation and Vedas, estime que les Dravidiens, Sumériens, Egyptiens, Etrusques, Celtes et Basques avaient une même origine, avaient conservé des gènes néanderthaliens - en particulier les Basques - présentaient une même déficience du métabolisme du cholestérol à l’origine d’autres déficiences génétiques, parlaient et écrivaient une langue commune akkado -dravidienne et avaient adopté un modèle semblable de société matriarcale basé sur le culte de la Déesse-mère. Une étude sur l’haplogroupe H2 parue sur Wikipédia estime aussi que le fait que l’haplogroupe H2-P96, considéré par certains comme l’haplogroupe originel de la lignée paternelle des premiers Européens du fait de son ancienneté, soit présent en Gaule, Ibérie, Germanie, Helvétie, Italie, dans la région balkano-danubienne, mais aussi en Arménie, Iran, Afghanistan, Pakistan et Inde, accrédite une origine commune des premiers Européens et des Dravidiens.

Carte de diffusion de l’haplogroupe H Y-ADN : H2 s’est diffusé à Vinca et en Europe de l’Ouest mégalithique

Source : YHRD, selon lequel les haplogroupes Y-ADN H1 et H2 se sont diffusés en Gaule, ce qui est également attesté par les études collectives Ancient genomes from present-day France unveil 7,000 years of its demographic history, menée par Samantha Brunel, et Ancient genome-wide DNA from France highlights the complexity of interactions between Mesolithic hunter-gatherers and Neolithic farmers, menée par Maïté Rivollat, qui évoquent la présence de l’haplogroupe H2 sur le territoire de la France actuelle. Cette migration est corroborée par celle de l’ancien haplogroupe indien H2 P96, arrivé en Europe vers -10.000 par la Méditerranée et les Balkans selon l’étude génétique Using Y-chromosome capture enrichment to resolve haplogroup H2 shows new evidence for a two-Path Neolithic expansion to Western Europe, à laquelle a également participé Maïté Rivollat.

Carte de diffusion du gène H Y-ADN, dont la présence en Europe est également confirmée sur le site Eupedia Source : Anthrogenica, forum de discussion sur la génétique et l’anthropologie

Ces deux cartes montrent clairement que l’haplogroupe H, caractéristique des Dravidiens, s’est diffusé d’Inde vers l’Iran, l’Anatolie, l’Ukraine, l’Europe danubienne et les Balkans jusqu’en Gaule et en Ibérie, mais aussi vers l’Asie centrale, ce qui plaide pour des contacts entre les Dravidiens et les peuples des steppes, d ont les Tokhariens. Michael St Clair, dans The prehistory of language from the perspective of the Y-chromosome, estime que l’haplogroupe H2 P-96, qui s’est diffusé en Europe à l’Aurignacien, et l’haplogroupe H1 M-3061, qui s’est diffusé en Asie du Sud-Ouest et au Moyen-Orient, puis en Asie du Sud, étaient tous deux issus des haplogroupes HR M-578, puis HR M-2713, qui serait d’origine africaine. Ces haplogroupes seraient liés à l’haplogroupe G M-201 (ou G2a P-15) que l’on retrouve chez les Dravidiens et en Gaule, comme les haplogroupes R2 M-479 et R1 M-420 - issu de l’haplogroupe R M-173 comme l’haplogroupe irano-dravidien R1a Z-93 et l’haplogroupe européen R1b M-343. On retrouve aussi en Gaule l’haplogroupe J2 M-172, présent en Asie du Sud-Ouest, au Caucase, en Iran, en Asie centrale et chez les Dravidiens. La diffusion de tous ces haplogroupes plaide pour une migration vers l’Europe depuis la région comprise entre la vallée de l’Indus, l’Iran et l’Anatolie.

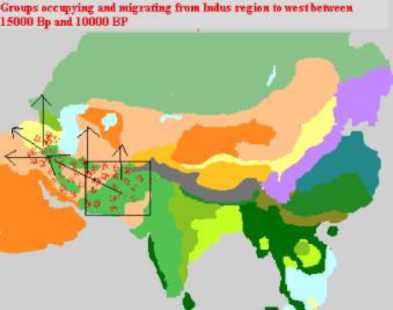

Cette carte est tirée d’une intéressante étude de Narendra Katkar réalisée pour l’Académie française des Sciences Après le dernier maximum glaciaire : la troisième migration, qui évoque trois migrations successives de la vallée de l’Indus vers l’Europe, vers -50.000, -40.000/-35.000 et -15.000/-10.000. La seconde a apporté l’aurignacien en Europe et une culture matriarcale dont la Vénus de Brassempouy témoigne en France. Elle est attestée par des découvertes récentes dans la région de Zagros datées de -35.000. La troisième, mieux documentée par de nombreuses données génétiques, a apporté en Asie centrale, en Anatolie, dans le Caucase et en Europe des haplogroupes indiens comme le G M-201, le H M-52, le R1a M-417, le R2 M-124, le K M-9, le L M-20, le J2b2... La généticienne Evelyne Heyer, dans l’Odyssée des gènes et Genetic Traces of East-to-West Human Expansion Waves in Eurasia, évoque aussi trois vagues de migration Est-Ouest en Eurasie dès l’Aurignacien, apportant des statues de Vénus comme la Vénus de Lespugues, et souligne le rôle majeur de l’Asie centrale dans ces migrations, notamment dans l’expansion de l’haplogroupe R et des langues d’Asie centrale. Elle souligne la proximité génétique des Tadjiks du Pamir avec les Européens. La présence en Europe des anciens haplogroupes indiens C et F Y-ADN et M et U2 mt-ADN à l’Aurignacien tend aussi à conforter cette théorie. Selon M.-O. Rondu, une migration au Gravettien, qui a déjà apporté l’haplogroupe R1b en Europe, est à l’origine des pyramides de Visoko en Bosnie-Herzégovine. D’autres études génétiques estiment que ces migrations anciennes ont apporté les haplogroupes I (I M170) and I2 (I P215), présents en France dès l’Aurignacien, portés par 80% des prêtres zoroastriens, trouvés dans des sépultures mégalithiques, qui ont amené leur religion. Selon l’étude de Csaba Barnabas Horvath How Eurasia was born, publiée par International relations quarterly, cet haplogroupe est originaire d’Asie centrale. Il était présent au Zagros. D’autres études génétiques, comme Estimating the Impact of Prehistoric Admixture on the Genome of Europeans, menée par Isabelle Dupanloup, confirment qu’une migration majeure de fermiers néolithiques a atteint toute l’Europe depuis l’Anatolie à partir de -8.000, apportant une part importante du génome européen (de 20% dans les îles britanniques à 30% en France et 75% dans les Balkans), essentiellement Anatolienne (50% en moyenne) et Basque (35% en moyenne, près de 50% en France) et à un moindre degré nord-africaine et nord-est asiatique, cette dernière se limitant à l’ Europe de l’Est et la Finlande. Cette migration a également pu contribuer à la diffusion de la langue dravidienne, dont le célèbre généticien, linguiste et historien Luca Cavalli-Sforza souligne, dans The Basque population and ancient migrations in Europe, qu’elle était parlée à l’origine de l’Asie mineure au Proche Orient, à l’Iran et à l’Inde. Elle a donc pu être diffusée par les agriculteurs néolithiques des Balkans à la Gaule à partir de -8.000 et contribuer à la formation des langues indo-européennes. Cela est attesté notamment par la diffusion du Caucase à la Gaule et à l’Ibérie, avec les gènes basques attestés par les études évoquées ci-dessus, des langues ibéro-caucasiennes, qui ont de nombreuses concordances avec le dravidien et ont donné naissance aux langues ibériennes et basques.

Carte de diffusion des haplogroupes mt H2a et H2a1 (source Google Earth/Family tree DNA/M.-O.Rondu 2020)

Cette carte est issue des travaux du chercheur Marc-Olivier Rondu, qui a publié sur Academia plusieurs études bien documentées, dont The discreet Origin of H2a1 MtDNA and its sudden Eurasian Expansion offer a unique Testimony about what remained from the Natufians, the Neolithic Revolution in Near East and Chalcolithic in Lesser Caucasus, témoignant de la diffusion en Europe de la civilisation du pastoralisme pour le lait depuis les montagnes iraniennes du Zagros et le Caucase à partir de -7.000, qui a apporté des haplogroupes mt-ADN H2a et H2a1, spécifiques à la région du Sud-Caucase, en parallèle des haplogroupes Y-ADN R1a M-417, R1a M-420, R1a M-458, R1a Z-282 et Z-93, R1b M-343, R1b M-415, R1b-V88, L1a, J1-M267, J2a et J2b, qu’il relie notamment à une migration proto-dravidienne dans le Sud-Caucase, attestée en particulier par la présence de l’haplogroupe dravidien L1/LM-20 dans le Sud-Caucase vers -8.500. Il évoque également à l’appui de cette thèse la diffusion des toponymes en van, vand (foret, montagne, étendue d’eau en dravidien), pand (lié aux bergers, que l’on peut lier au Dieu Pan, à la fabrication du fromage et au roi tamoul Pandion de la Mer Noire) et don (rivière, que je lie au dravidien tundna, verser de l’eau) de l’Inde à l’Espagne et au Portugal, le culte de l’arbre dans la région de Gilan (Nord de l’Iran, appelée alors Hyrcanie, ce qui évoque la foret hercynienne des Gaulois), la diffusion du mégalithisme et de statues de Vénus comme la Vénus de Brassempouy. Il souligne le role majeur du Sud-Caucase dans la diffusion de ces gènes en Europe, mais aussi dans les Steppes de l'Oural et de la Volga.

Carte de diffusion de l’haplogroupe L - Source Wikipédia

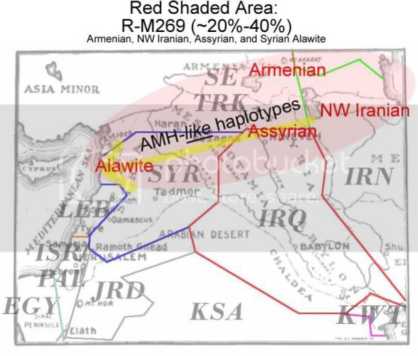

The Oxfordhandbook of Ancient Anatolia souligne aussi que le Néolithique s’est étendu du Nord-Ouest de l’Iran vers l’Anatolie et le lie à la culture zarzienne des Monts du Zagros, qui s’est développée à la fin du Pléistocène. D’autres chercheurs, comme Mojtaba Shahmiri, estiment que les Gaulois étaient originaires de la région Sud-Caspienne du Golistan, preuves archéologiques, religieuses et linguistiques à l’appui. Selon lui, plusieurs tribus gauloises, comme les Sénons, liés aux Semnani, les Atrébates, liés aux Atropatene, et les Volcae Tectosages venaient d’Iran. De fait, j’ai pu trouver dans ses études des similitudes entre les langues élamite et gilaki et le gaulois, corroborées par The Gilaki language, publiée par l’Université d’Uppsala. L’étude Gaelic/Gaulish and Gilaki/Galeshi people & Haplogroup R1b, publiée sur le site Internet Anthrogenica, souligne aussi les liens entre les Gilaki/Galeshi et les Gaulois, évoquant à l’appui d’une migration de ces peuples vers la Gaule qu’ils étaient originaires de la montagne boisée d’Hyrcanie, également appelée Golistan, qui, selon d’ancien nes sources akkadiennes, il y avait une foret appelée Arqania au Sud du Caucase comme, selon d’anciennes sources grecques, une région appelée Hyrcanis in Lydie, que Strabo évoquait une migration d’Hyrcanie, que Pline mentionnait les montagnes boisées d’Hercynium en Dacie et Hyrcani en Macédoine, outre la foret Hercynienne de Germanie, auxquelles j’ajouterai la région du Quercy en Gaule, toutes liées à perkunyo, montagne boisée en proto-Celte, et au mot dravidien perkuni, signifiant pousser pour les arbres. L’auteur mentionne aussi la similitude de la fête religieuse celte de Beltane avec la fête religieuse Gilaki de Bal Novruz. Enfin, comme le montre la carte de M. Shahmiri ci-dessous, il y a des statues-menhirs très semblables au Sud de la mer Caspienne et en Gaule. Plusieurs études génétiques montrent clairement que l’haplogroupe R1b, et en particulier l’haplogroupe européen R1b M269, caractéristique des Celtes, ont migré de la Sibérie du Sud vers le Nord-Ouest de la Chine, où se sont installés les Tokhariens, le Nord-Ouest du Pakistan et de l’Inde, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan, le Turkménistan, l’Iran, l’Arménie, le Caucase, l’Anatolie, les Balkans et l’Europe de l’Ouest, comme le montre la seconde carte, publiée sur Wikipédia. La troisième carte montre clairement que cet haplogroupe est présent à une fréquence assez élevée de 20-40% de la mer Caspienne à l’Assyrie, l’Arménie et la Syrie, ce qui tend à accréditer l’existence controversée d’une langue celtique dans cette région, l’Euphratique. La théorie de l’origine Indo-Iranienne des Celtes est aussi corroborée par l’intéressante étude de Shrikant Talageri The full Out of India case in short revised and enlarged 20/7/2020, The Rigveda and the Aryan Theory: A Rational Perspective, selon laquelle l’une des tribus Rigvédiques les plus occidentales, les Druhyus, installée au Nord du Pakistan, a migré tôt vers l’Afghanistan, la Caspienne, puis la Gaule, apportant la religion celtique, qu’il considère comme la plus proche de la religion védique, cette tribu ayant selon lui donné son nom au mot druide en Gaulois, mais aussi au mot

drug, ami en Slave. Cette migration pourrait être liée à la diffusion du bourouchaski, lié aux Anus de la même région, qui ont aussi migré vers l’Ouest.

Une thèse d’Anna Szecsenyi-Nagy sur le génome du Néolithique Carpato-Danubien, Molecular genetic investigation of the Neolithic population history in the western Carpathian Basin, publiée par l’Université de Mayence, montre clairement que le génome de cette population est étroitement lié à l’Anatolie, au Caucase, à la Syrie, l’Iraq, l’Iran, et plus à l’Est l’Afghanistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Pakistan, comme le montre la carte ci-dessous. Elle souligne aussi les similitudes génétiques entre les peuples archaïques des Balkans et de France, dont les Basques.

La carte de la diffusion de l’haplogroupe R1b présentée ci-dessous, publiée sur le site indo-european.eu, confirme que celui-ci s’est diffusé depuis la Sibérie vers le Nord-Ouest de la Chine, l’Asie centrale, l’Iran, le Caucase, l’Anatolie, les Balkans et l’Europe occidentale. Selon l’étude de Csaba Horvath How Eurasia was born, publiée par International relations quarterly, l’haplogroupe R descend de l’haplogroupe P1, qui est arrivé il y a 29.000 ans de l’Asie maritime du Sud en Sibérie orientale et Asie centrale, où cet haplogroupe reste présent à des fréquences assez élevées (28% dans l’Altaï, 17% chez les Ouighours, 10% chez les Turkmènes et 9% dans le Nord de l’Iran), ce qui tend à conforter la migration méridionale de l’haplogroupe R1b.

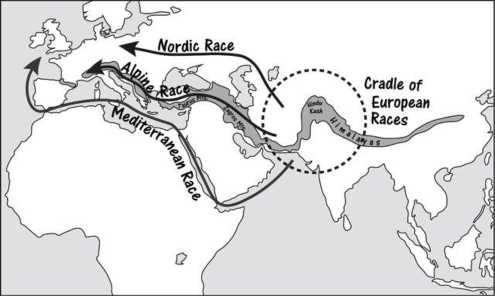

Le pionnier de l’archéologie pré-historique, Gordon Clyde, évoquait déjà dans les années 30 la migration d’une culture pastorale alpine, marquée notamment par l’élevage de chèvres et la culture du seigle, de l’Himalaya au Zagros, au Caucase, à l’Anatolie, aux Balkans et aux Alpes, comme le montre une carte tirée d’une étude de l’archéologue Maxime Brami sur Gordon Clyde, The Invention of Prehistory and the Rediscovery of Europe: Exploring the Intellectual Roots of Gordon Childe's 'Neolithic Revolution' (1936).

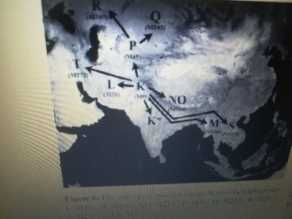

L'origine des principaux haplogroupes en Inde du Nord-Ouest est soulignée par George Van Driem dans A prehistoric thoroughfare from the Ganges to the Himalayas, comme le montrent les cartes ci-dessous :

Plusieurs autres études intéressantes réalisées par des chercheurs occidentaux tendent également à corroborer la théorie Out of India, comme Some unlikely tentacles of early Indo-European, d’Angela Marcantonio et Girish Nath Jha, qui souligne les liens du PIE avec le Sanskrit védique, ainsi qu’avec d’autres langues indiennes comme les langues dravidiennes et austronésiennes, les langues d’Asie occidentale comme le Mitanni et les langues caucasiennes. Koenraad Elst souligne aussi l’origine indienne du PIE dans divers papiers comme Why Linguistics necessarily holds the key to the solution of the Indo-European Homeland question, situant le foyer originel en Inde du Nord-Est. Wim Borsboom présente une théorie originale dans Global Holocene Seafaring and Landcrossing Out of India Migration Hypothesis, soutenue par de nombreuses données génétiques et archéologiques, selon laquelle des navigateurs du Pakistan et de l’Inde du Nord-Ouest se sont installés dans toutes les zones côtières européennes en apportant l’ancien haplogroupe européen I, ce qui conforte la route méditerranéenne mentionnée sur la carte de l’étude de Maxime Brami sur Gordon Clyde. Une intéressante étude sur la migration des souris avec l’homme, Of mice and men, de Premendra Priyadarshi, montre que les souris domestiques ont commencé à migrer d’Inde entre -15.000 et -10.000 vers l’Iran, l’Anatolie et la France.

Une étude très fouillée du chercheur indien Rajan Menon conforte, sur la base de nombreuses découvertes génétiques récentes, ainsi que du développement de l’agriculture depuis l’Inde, l’idée d’une migration venue de la vallée de l’Indus, berceau d’origine des Dravidiens, vers la région de Zagros en Iran, vers -7.700/-7.400, puis vers -6.250 vers la région de la Volga, le Caucase et l’Anatolie, puis vers les Balkans et l’Europe occidentale. A l’appui de cette thèse, Rajan Menon évoque l’arrivée en Ibérie (Els Trocs, Pyrénées) dès -5.100 du gène R1a1a, dont il souligne l’origine indienne, et en particulier dravidienne (nb : il s’agirait en fait du gène R1b1, la présence à Els Trocs du gène J1c3, de même origine, corroborant cette hypothèse), et l’analyse de chèvres datées de -5.000 en France, démontrant que l’une était originaire du Pakistan et l’autre d’Asie centrale via le Nord de la Mer Noire. Selon lui, cette migration est également à l’origine de la civilisation mégalithique de Majkop, au Nord-Caucase.

Une étude française d’Yvesh sur la culture de Vinca souligne que cette culture s’est diffusée jusqu’en France, où l’on a découvert des objets semblables aux cultures de l’Indus et d’Ubaïd, dont à Glozel, Allier, un symbole phallique bisexué semblable au linga-yoni védique, des statuettes de Dieu-poisson - avatar de Vishnou dans la religion védique -, semblables à celles de Vinca, datées de -5.000, et des tablettes gravées préceltiques issues de la langue de l’Indus selon K. Schildmann (portant des signes très semblables à ceux de l’écriture de Vinca, des pyramides de Visoko (Bosnie), de Sumer (Ubaïd) et du Mas d’Azil (Ariège) selon une étude hongroise) de 2.500 av. JC, voire plus anciennes, cette datation étant incertaine. Cela conforte l’hypothèse de cette migration ancienne, comme les similitudes relevées par Alain de Benoist entre l’écriture de Vinca et celle de la vallée de l’Indus.

Ces études récentes confortent les conclusions d’Amédée Thierry qui, dans l’Histoire des Gaulois, évoquait déjà la migration des Cimmériens de Khersonèse taurique vers le Danube, la Gaule, puis le pays de Galles. Selon lui, les Cimmériens ont occupé en Gaule, vers -500, un territoire délimité par la ligne de la Seine et de la Marne au nord, la Saône à l’Est, la Garonne au Sud et l’Atlantique à l’Ouest. Ils ont fondé une confédération autour de la confédération armoricaine, conduite par les Vénètes, incluant les Nannètes (Loire atlantique), les Curiosolites, les Ostimes (Finistère), les Redons (Rennes), les Abrincates et les Uxelles (Cotentin), les Baïocasses et les Lexoves (Calvados), à laquelle se sont associés les Andes (probablement liés aux Antes, peuple slave de la région du Don, du Dniepr et de la Mer Noire), les Turones, les Carnutes, les Sénons (Y onne), les Lingons (du plateau de Langres, dont le nom pourrait venir de linga, symbole religieux phallique dravidien), les Cénomans, les Aulerkes (dont le nom de l’un des peuples, les Branovices, installés à Avallon, atteste d’une origine slave), les Pétrocores, les Santons (Saintonge), les Pictons (Poitou), et les Lémovices (Limousin). A. Thierry évoque aussi parmi les peuples cimmériens les Boïens ou Boghi (dont le nom viendrait du cimmérien bug, signifiant terrible, lié à Bog, Dieu en slave), dont plusieurs tribus se sont établies en Gaule et qui ont fondé en Bohème une confédération cimmérienne. Selon A. Thierry, une seconde vague de Cimmériens s’est installée en -300 sur un territoire compris entre la Seine, la Marne, les Vosges, le Rhin, la mer du Nord et la Belgique actuelle, dont les Leukes (Lemkes ?), les Médiomatrices (Moselle), les Rèmes (Reims), les Suessons (Soisson), les Bellovaces (Beauvais), les Calètes (pays de Caux), les Ambiens (Somme), les Atrébates (Artois) et les Morins (Boulonnais). Il est intéressant de constater que cette liste recoupe en celle des peuples slaves cités par P. Serafimov, et que les Atrébates (reliés à trem, village en vieux slave) et les Ambiens (reliés à oba, tous deux en slave) ont également des noms liés au slave. Selon A. Thierry, les Cimmériens sont à l’origine du druidisme en Gaule et en Angleterre, que le Chef de la première invasion cimmérienne, Hu, Heus ou Hesus, surnommé le puissant, qui était prêtre, aurait introduit. A. Thierry évoque en outre les Ligures ou Ligors, qui ont précédé les Gaulois en Gaule, dont le nom serait selon lui dérivé du slave gora car ils étaient originaires d’une chaine de montagnes. Il précise aussi que les Gaulois, dans leurs migrations vers le Danube et l’Illyrie, ont côtoyé des peuples sarmates et cimmériens tels les Bastarnes et sont à l’origine de peuples gallo-illyriens tels les Scordisques, Iapodes, Carnes et Taurisques.

En effet, les Gaulois (dont Sénons et Boïens), ont migré vers l’Italie et les Balkans dès -587 et de nouveau depuis l’Italie vers l’Europe danubienne et les Balkans vers -300, où, sous le nom de Scordisques, ils ont créé une fédération avec des peuples pannoniens et illyriens de langue sarmate, qualifiée par divers historiens de Gaule illyrienne, et poursuivi leur progression vers la Macédoine et la Grèce. Après leur défaite à Delphes en -279, certains sont revenus en Gaule, d’autres se sont fixés en Thrace ou en Galatie anatolienne, et d’autres sont revenus dans la région située entre la Save et le Danube d’où ils étaient venus, avec Singidunum (actuelle Belgrade) comme capitale, du nom des Syginnes, peuple thraco-cimmérien originaire de la Volga. Une étude serbe souligne la grande proximité des Serbes, dont le nom viendrait de Sarmate, avec les Sarmates-Scythes-Vénètes, qu’ils auraient suivi de la Mer Noire vers les Balkans et avec lesquels ils auraient partagé le même alphabet runique. Le chercheur français Pouqueville estime que les Illyriens parlaient aussi une langue proto-slave, bien que l’on en connaisse peu de choses. Ces migrations ont donc sûrement donné aux Gaulois une occasion complémentaire de côtoyer des peuples slaves anciens qui ont pu influencer la langue gauloise. Les Boïens, originaires de Bohême, ont en outre installé des avant-postes en Silésie, en Galicie polono-ukrainienne et en Transylvanie.

L’analyse d’A. Thierry recoupe celle de P. Serafimov qui souligne, dans Slavic influences in the ancient Gaul, que les noms de nombreuses tribus gauloises, de nombreux toponymes géographiques et noms de Dieux sont d’origine slave. P. Serafimov cite plusieurs peuples Boïens installés en Gaule, les Aedui (Eduens, reliés à la tribu thrace des Aedii), les Bituriges Cubi (de turg, trg, marché et kupiti, acheter), dont l’origine slave est corroborée par le nom de leur chef le plus célèbre, Belovèse, qui a mené l’attaque des Gaulois sur Rome en -587, les Volcae Tectosages de Toulouse, l’une des tribus Galates d’Anatolie ( de volk, loup), les Cabales (de kovali, forgerons), les Petrogorii (reliés à vetrogorji, collines ventées par l’Atlantique), les Belovaci (de bel, blanc, ves, village), les Lemovici (reliés aux Lemkes d’Ukraine), les Nervii (reliés aux Neures d’Ukraine), les Ostimii (de ostatni, derniers, car ils vivaient à l’extrémité Ouest de la Gaule), les Saluvii (de slavuj, célèbre), les Velavii (de Velavji, hommes de valeur), les Segusiavii (de sekati, couper, sejati, semer), les Mandubii d’Auxois, les Meduli (de med, miel), les Cadurci, les Santons, les Ruthènes d’Ukraine, les Vénètes. Il évoque aussi la présence de nombreux toponymes slaves en Gaule, dont 300 en Bretagne, qui accréditent l’origine slave des Vénètes, et des noms de Dieux comme Baco, vénéré à Chalons sur Saône, qu’il relie à Bhaga, Dieu dravidien, Bago en scythe et Bog, Dieu en Slave. Il évoque les similitudes linguistiques entre les langues gauloise, scythe et thraco-cimmérienne, les liens des Slovènes, Vénètes et Etrusques avec les Gaulois et souligne que, selon Diodorus Siculus, les Cimmériens ont migré d’Asie vers l’Atlantique et les mers du Nord de l’Europe. Il précise que selon Hérodote et Hyppolytus, le grand prêtre de la tribu thrace des Gètes, Zalmoxis, surnommé le Scythe, serait à l’origine du druidisme gaulois, ce que corrobore l’étymologie thrace du mot druide. P. Serafimov relie le mot Scythe à skitati se (errer en bosnien). Il conclut des similitudes linguistiques avec le scythe et le thrace que les contacts des Gaulois avec les proto-Slaves sont très anciens. L’Histoire des Gaules et des conquêtes des Gaulois, de J. Martin, parvenait à la même conclusion dès 1752, évoquant les liens très anciens des Gaulois avec les Thraces et les Illyriens, la venue ancienne des Bébryces, Thraces de Bythinie, et des Argonautes de Colchide en Gaule depuis le pays des Cimmériens ainsi qur la première expédition de Ségovèse en Illyrie vers -587. Une étude récente du chercheur Bernard Sergent conforte cette thèse, évoquant l’arrivée de trois tribus celtes dès -800 en Thrace anatolienne par les Balkans depuis la région de Hallstatt, les Doliones, les Mariandynes et les Bébrykes, dont le nom est proche de ceux de la capitale des Eduens, Bibracte, et du peuple pyrénéen des Bébryces. Il évoque aussi la tribu thrace des Edones, d’origine celtique, dont le nom fait penser aux Eduens, ainsi que la présence des Vénètes et des Cimmériens en Anatolie. Les Eduens, installés dans le Morvan de mes ancêtres, qui se vantaient auprès des Romains de leurs origines troyennes et que Jules César appelait Aedui ou Aedii, seraient-ils réellement venus de cette région de Troade où vivaient ces tribus celtiques ? Je relève par ailleurs que plusieurs noms de tribus (Petrogorji, de « montagnes rocheuses », Mandubii, « éleveurs de bétail » de l’Auxois, Velavji, « hommes valeureux », Calètes, de Kali, héros en dravidien), ont une étymologie dravidienne crédible.

Pavel Serafimov souligne aussi, dans Celto-Slavic similarities, la similarité des rites religieux et funéraires et de l’architecture entre les Gaulois et les Slaves des Balkans et l’importance du travail des métaux pour les deux peuples. Par exemple, les Stecci apportés en Bosnie-Herzégovine par les Vlasi, issus selon Leopold Contzen des Scordisques, d’origine gauloise, qu’il qualifie de Stari Vlasi (Vieux Gaulois), rappellent les menhirs bretons, ce qui n’est guère étonnant compte tenu des migrations déjà évoquées, et le trésor de Vix, dans la Bourgogne de mes ancêtres, serait d’origine Vénète, Vix se situant sur la route des métaux que ces derniers contrôlaient.

L-G du Buat-Nançay souligne également que, parmi les principaux peuples qui ont pris part aux grandes expéditions gauloises, les Sénons seraient d’origine cimmérienne, les Volques ou Volgues Tectosages seraient originaires de la région de la Volga et du Don et issus des Saces, peuple proche des Scythes et des Sarmates, de même que les Boïens, qui seraient issus des Daces Pames, tribu sace parlant une langue proche de celle des Sarmates, qui faisaient partie des Scordisques d’Illyrie et ont pris part à la création de la Galatie septentrionale sur les bords du Don (Tanaïs) au voisinage des Scythes. Leur nom peut par ailleurs être rapproché de celui du peuple montagnard des Bojks, mélange de Vlasi et de Ruthènes, installé aux confins de l’Ukraine et de la Pologne.

Une intéressante étude serbe de Dejan Milosavljevic souligne également le rôle majeur des Vénètes, par leur migration depuis la région du Don et du Dniestr vers la Thrace, les Balkans, l’Autriche, l’Allemagne et la Gaule, puis les îles britanniques, ainsi que des Carnes et Illyriens qui les auraient accompagnés, dans la proximité du gaulois et des langues celtes avec les langues slaves des Balkans. Certains chercheurs établissent même un lien entre les Carnutes de Gaule et les Carnes slovènes, qui sont effectivement présentés comme Gaulois par Leopold Contzen. En sens inverse, cette étude serbe souligne l’importance des Sénons dans la diffusion de la langue celte par leurs migrations vers les Balkans, et notamment vers l’actuelle Bosnie-Herzégovine, suggérant par exemple qu’ils auraient donné leur nom à la Sana, ce qui est plausible compte tenu que Leopold Contzen présente clairement les Scordisques comme issus des Gaulois qui ont pris part au sac de Rome, dont les Sénons faisaient partie, et situe leur implantation en Serbie et en Bosnie-Herzégovine actuelles. Plusieurs autres sources évoquent la migration des Sénons de la région d’Ancône, en Italie, où s’étaient également installés des Vénètes de l’Adriatique, vers les Balkans, la Grèce, puis la Galatie, où le Brennus Sénon de l’attaque gauloise sur Delphes, qui ne serait pas mort en fin de compte, se serait rendu à l’invitation du roi de Bythinie. Cette étude serbe évoque également le rôle des Vlasi, Celtes venus d’Occident, dans la diffusion de la culture celte, en particulier dans l’actuelle Bosnie-Herzégovine. Elle souligne aussi le rôle d’autres peuples dans cette proximité lingui stique, comme les Ruthènes, qui se seraient rendus en Gaule selon César, et les Boïens - partis de la région du Danube, où s’étaient aussi installés des Gaulois autour de Bratislava vers -300 -, qui étaient donc en contact avec eux, vers la Gaule, où ils se sont installés sous la protection des Eduens, auxquels ils étaient très liés, entre Loire et Allier à la suite de la bataille de Bibracte dans le Morvan de mes ancêtres. La localisation de l’oppidum des Boïens, Gergovie, fait toujours débat, mais il pourrait selon diverses sources se trouver non loin de ma maison familiale dans la Nièvre, à Saint Révérien, Saint Pierre le Moûtier ou Saint Parize le Châtel, ou encore à Sancerre, dans le Cher, cette dernière hypothèse étant toutefois jugée moins plausible par les auteurs d’une étude sur les Eduens.

Au vu de ces études, il est vraisemblable que les Gaulois soient venus depuis l’Inde par le pourtour de la mer Noire, où s’étaient installés, entre l’Ukraine, la Colchide, l’Anatolie et la Thrace, les Cimmériens, les Celtes, les Dravidiens et les nomades Scythes, Thraces, Sarmates et Saces, dont les Celtes et les Cimmériens étaient proches, ce que corroborent entre autres les similitudes linguistiques du gaulois avec le thrace et le bulgare.

Certains chercheurs, dont François Pouqueville, estiment que les peuples celtes et slaves se seraient fondus en un seul. Celte et Slave seraient issus du même mot, clavo ou slava, gloire, et les Sénons auraient donné aux Slaves leur premier roi, Samo, qui a unifié les Slaves de la Lusace à la Slovénie. Astérix serait donc un peu bosnien...

Etude linguistique

L’étude de P. Serafimov Celto-Slavic similarities montre que le gaulois est la langue celtique la plus proche des langues slaves, ce qui est logique compte tenu des liens très anciens et très étroits des Gaulois avec le monde proto-slave, attestés par ces études. Il montre la proximité du gaulois avec les langues slaves des Balkans, comme le bulgare et le slovène, auxquels j’ajouterais le bosnien, et avec le tchèque. Sur la base des dictionnaires gaulois référencés à la fin de mon étude et de celle de Pavel Serafimov, j’ai recensé 500 mots gaulois liés au slave (dont 400 au bosnien), soit environ la moitié des mots gaulois identifiés. Parmi ces racines communes, on trouve :

Aimer : lubi, j’aime lubiu, lié à ljubit en sl. c., ljubiti en BSCM, lubjo en PIE et lubh en sanskrit Demander : peta, je demande petami, apparenté à pitat en sl. c., pitati en BSCM

Donner : da, je donne dami, lié à dat (sl. c.), dati (BSCM), da (PIE, sanskrit), ta (drav.), ntan (bour.), duna (élam) Distribuer : danos, rattaché à la même racine, dati en BSCM, da en PIE et en sanskrit et ta en drav., ntan en bour. Savoir, guider : vedo, je sais vedu, lié à vedet, savoir, voditi, guider en BSCM, vidjeti, voir en BSCM (je comprends), weid, savoir, voir, wed, mener en PIE, veda, vid en sanskrit, veda, du, guider, vida, voir en glozélien Coucher : leg, je couche legu, lié à lezat en sl. c., lezati en BSCM, leg en PIE, lag, poser en kartvélien Vouloir : vel, je veux velu, lié à velet (tchèque), velti (lituanien), weltis, (PIE), vouloir, venti, vouloir, aval, vel, désirer (drav.), lié à avillos, désirable (gaulois), awaaji, j’ai besoin de (bour.), zelit, désirer (sl. c.), zeljeti (BSCM) Adorer : voleo, j’adore volu, qui renvoie à voljeti, aimer en BSCM, vilaï, désirer, aimer en dravidien Penser : meno, lié à minit, penser en tchèque, men, penser en PIE, nen, man, penser en dravidien Acheter : prina, j’achète prinami, serait lié au russe krenut, acheter, au PIE krin et au sanskrit krinati Entendre : cleu, j’entends cluiu, lié à klas, oreille (BSCM, slave), kleu (PIE), kel (drav), dokoyal (bour.), entendre Tenir : je tiens, delgu, lié à dalaga (glozélien), derzu, je tiens (russe), drzati (BSCM), darza (bulgare), derg (PIE)

Frapper : bi, je frappe biu, que l’on peut rattacher au sl. c. bit, frapper, biti en BSCM, pattu en dravidien Connaitre : gn, je connais gnoiu, connu, gnatos, lié à znat, znaiu, savoir, connaître en russe, znati en BSCM, connu, poznati en bosnien, gnosketi en PIE, gnotos, connu, janati en sanskrit, kan en drav., henas en bourouchaski Dire: spatus, sagio, lié à skazat, dire (russe), kazati (BSCM), le p remplaçant k en gaulois, esa (drav.), etas (bour.) Vivre: biu, buio (Glozel), lié à zit (sl. c.), zivjeti (BSCM), jivati (sanskrit), biyu (altaïque), pu (drav.), ba, ji (bour.) Voir : vid, lié à vida (glozélien), videt (sl. c.), vidja (bulgare), vid (thrace), vidjeti (BSCM, slovène), vid (sanskrit) Porter : ber, je porte, beru, lié à brat, beru en russe, au sens d’emporter, brati en BSCM, bhero en PIE, poru, beru en dravidien, baart, apporter en bour. beru a de nombreux sens, je prends, je porte, j’emporte, je supporte, je rapporte, je juge, j’interprète un rêve, je gagne, j’obtiens, je passe du temps, je dure, j’endure, je donne.

Porter une opinion : berna, également lié à beru en gaulois et dravidien, bhero en PIE, ou barne, parler en bour.

Porter un jugement : barnami, aussi lié à beru, bhero en PIE, d’où juge, barn, et jugement, britu, barne (bour.)

Etre : bi, beto, je suis, esmi (jesam en BSCM), soyez, biete, lié à bit (sl. c.), biti (BSCM), bhu en sanskrit, ba en

bourouchaski, pu, puttu en dravidien (venir à l’existence, naître), biyu en altaïque, buion, existence en glozélien

Se lamenter : ceio, lié à kajati se, se lamenter en bulgare, regretter en BSCM, et à l’avestan kay

Glorifier : clebos, lié à slavit, glorifier en sl. c., slaviti en BSCM, du PIE klewos, gloire

Respirer : adiat, serait apparenté à dah, respirer en bulgare, disati en BSCM, duh en PIE

Parler : labaraio, garo, lala (Glozel) lié à govorit, parler (sl. c.), laprdati (argot bosnien), laparaki, gar (géorgien),

lapana (sanskrit) lapana, parler, galaba, discuter, paraï, kuru, parler, beron, langage (drav.), laau, baret, gar (bour.)

Parler : radio, rada (glozélien), lié à reci (BSCM), paraï (drav.), parler, iac, lié à jazik, langue (sl. c.), yek (bour.)

Protéger : cavo, lié à cuvat, protéger (vieux bulgare), cuvati, garder (BSCM), ka, protéger (dravidien)

Prend : gabi, lié au vieux slave gabati, à gepi, prend (bulgare), zgrabi, prend (BSCM), gabis (Vinca), kavar (drav.) Crier : iegumi, eigu en glozélien, lié au vieux slave jekati, à yek, crier en evenk (altaïque), yek, nommer (bour.) Boire : je bois, ibu, epa (glozélien), lié à piju, je bois (russe), pijem, je bois (BSCM), pibati (sanskrit), pi (kalash) Aller : je vais, agu, itao, lié à idti, idu (russe), ici, idem (BSCM), iti (sanskrit), agu, aydu, aller (drav.), hatya, je vais (kalash), hata, go, marcher (bour.), hajde (BSCM) ; le mot dérivé adagu, lié à odeidu, odem, (sanskrit uditi, drav. odu) a de nombreux sens : je vais, je conduis, je pousse, je place, je mets en mouvement, j’impose, j’inflige, je donne, je lève, j’apporte, je mets en avant, je prends une femme, je commence, j’entreprends, je procède à Aller : poudo, lié au BSCM putovati, voyager, poci, aller, au PIE pent, route et au dravidien pogu, aller Aller : steigo, que l’on peut relier au bulgare stigat, venir, à stignuti, stici en BSCM, arriver et à steigho en PIE Conduire : itaro, également lié à itao et aux mêmes racines slaves, PIE, à hata (bour.) et idaru (drav.), voyager Venir : davo, lié aux mêmes racines, à doidti en russe, doci en BSCM et va, venir en dravidien Conduire : covegno, suvendo, lié au sl. c. vodit, voditi en BSCM, et au dravidien kum, avec et vandi, aller Marcher : voreto, lié à varvja, marcher (bulgare), walesac sie, errer (polonais), valaï, marcher (dravidien)

Courir : restu, lié à hrjasti, courir en ukrainien, riskati en vieux bulgare, serait lié au vieux slave gresti

Filer : teko, apparenté à utekat, filer en slave, otuka, odu en dravidien, courir

Gémir : stanio, serait apparenté à stana, gémir en bulgare, stenjati en BSCM

Mélanger : mesga, lié à mesja en bulgare, mijesati en BSCM, mesati en slovène, du PIE miksejo

Discuter : galo, lié à galca en dialecte bulgare, golos, voix en sl. c., galgaljo en PIE, galaba en drav., gar en bour.

Marcher : keto, qui renvoie à setati en BSCM, se promener, setam en bulgare, hata en bourouchaski

Accuser : comsoudo, rattaché au sl. c. sudit, juger, suditi en BSCM

S’asseoir : sedo, rattaché au sl. c. sedet, sjesti en BSCM, sed en PIE, sidati en sanskrit, sit in bour., rester immobile Diffamer : cablaro, que l’on peut relier à klebeta en bulgare et klevetati en BSCM

Couper : seco, lié au sl. c. sekat et au PIE sek, couper, sjeci en BSCM, sek (Vinca), sekuris, hache (PIE), sagaris, hache (scythe), sekira, hache (BSCM), sagari, faucille (dravidien), skarc, couper (bour.), sahsi, couper (élamite) Acquérir : cabo, que l’on peut relier à kupit, acheter en slave commun, kupiti en BSCM, kon en dravidien Festoyer : comedo, lié à edo, manger, jest (sl. c.), jesti (BSCM), edmi (PIE), ite (altaïque), kum et jam (dravidien) Manger : edo, lié à jesti, jedem, manger (BSCM), edmi (PIE), ad (sanskrit), jam (drav.), ite (alt.), eda, eza (Glozel) Appeler : galo, que l’on peut relier à volat en slave et à glasati se en BSCM, kal en dravidien, gar en bourouchaski Adhérer : glina, lié à glina, argile en slave et à gloido en gaulois, glu, klej, colle en sl. c., du PIE glej, kol en drav. Désirer : lato, qui renvoie à laska, amour en tchèque, laskati, complimenter en BSCM, pourrait venir de l’alt. Lécher : leigo, qui renvoie à lizat, lécher en slave, lizati en BSCM, last, lécher en bourouchaski Se reposer, se calmer : samo, sama en glozélien, serait lié à smiriti se en BSCM, sam, tranquille, samis en PIE Sauter : skak, renvoie à skakat, sauter en slave, skakati en BSCM, du PIE skek, sauter, du dravidien kuti Gratter : skrib, renvoie à skrobat, gratter en slave, skrabati en BSCM Crier : skrizda, renvoie à kricat, crier en slave, kricati en BSCM, krosati en sanskrit Glisser : sleid, renvoie à slizgat, glisser en slave, sklizati en BSCM, pourrait être issu du dravidien lamba S’arrêter, se dresser, se maintenir : staio, lié à sista (Glozel), stoit (sl. c.), stajati (BSCM), sta (PIE), dstay (bour.) Fondre : taio, que l’on peut rattacher à taiat en slave, taliti en BSCM, titami en PIE, tajin en ossète, tao en bour.

Couler : liyo, que l’on peut relier à lit, verser en tchèque et liât, verser en slovaque, lijevati en BSCM

Poser : sista, dérivé de sta, être debout, sista (Glozel), lié à stat (sl. c.), stajati (BSCM), sta (PIE), dstay (bour.)

Chercher : sagi, que l’on peut lier à iskat, chercher en vieux slave et russe et à segh, chercher en PIE

Pâtir, souffrir : passa, patha (glozélien) lié à patit (sl. c.), patiti (BSCM), même sens, patu (drav.), souffrir

Porter : troga, lié à traga, tirer (glozélien), tragat (sl. c. et roumain), trainer, viendrait du dravidien tocana, porter

Epargner : smerto, renvoie à sberegat en russe, épargner

NDR : selon le dictionnaire français-gaulois, la première personne du singulier se termine en u, en iu ou en mi pour les verbes en a. On peut en déduire les terminaisons proposées, sans certitude, semblables au slave.

Papa, père : tatis, tata en glozélien, lié à tata en slave, ater, lié à ata en slovène, otac en BSCM, tata et attas en PIE, tata et attam en drav, atta en élamite, tati et tata en bour., qui aurait également donné le français maître Mère, maman : matir, mama, lié à mat et mama en slave, mater, mati en BSCM, mama en bour., amman, atteï en drav., amma en élamite, Mamma, Matrikas, Déesse-mère en dravidien, qui aurait donné le français matrone Homme : viro, vira (glozélien), lié à wiros, homme (PIE), oior, homme (scythe), ferta, homme (bulgare), vyras, homme (lituanien), vir, homme (Vinca), vir, homme valeureux (drav.), wer (kartv.), biru (bour.), viril en français Femme : dea, lié à da, mère en scythe et en géorgien, deva en slovène, djeva en BSCM, vierge, taj, mère en Drav. Femme : bena, que l'on peut relier à zena, femme en slave, le b remplaçant le g en gaulois, ainsi qu’à gwen en PIE, pen en dravidien et genis, reine en burushaski. Le mot bona désigne également une femme en bosnien. Frère : brater, qui renvoie à brat en slave commun, bhrater en PIE

Sœur : suesor, suestos, que l’on peut lier à sestra, sœur en slave, swesor en PIE, sis en glozélien, sutu en élamite Jeune fille : geneta, lié à Yo, Déesse de la fécondité en glozélien, de Yoni, Déesse-Mère de la culture dravidienne de l’Indus, zena, femme (sl. c., BSCM), jani, femme (sanskrit), cinnadi, jeune femme (drav.), genis, reine (bour.) Fille : morugena, lié à zena, femme (sl. c., BSCM), genis (bour.), mari, jeune, et zana, femme en élamo-dravidien Fille : duxtir, lié à doc, fille (russe), dasteija, fille (bulgare), dasin, fille (bour.), dughter, fille (PIE), ir, fille (drav.) Fils, garçon, enfant : mapos, magos, maqa en glozélien, lié à momak en BSCM, le k étant remplacé par un p en gaulois, PIE maqos, dravidien maka, mago, altaïque muko ; muskatos, jeune homme, lié à muskarac en BSCM. Neveu : neptos, que l’on peut relier à necak, neveu en BSCM, de nepot, neveu (PIE), anip, parent (élamite) Nièce : nepta, que l’on peut relier à necakinja, nièce en BSCM, de nepot, neveu (PIE), anip, parent (élamite) Belle-mère, beau-père : svekru, svekrno, liés à svekrva et svekar en BSCM, issus du PIE, skus, skir en bour. Veuve : widwa, que l’on peut lier à vdova en sl. c., udovica en BSCM

Descendant : selos, serait lié à celjad, famille, descendant en bulgare, comme en BSCM, à l’altaïque kelu-me Famille : catus, relie à kentas, enfant en thrace, cado, enfant en ancien slave et BSCM, et canda, enfant en drav.

Agneau : ognos, ogna en glozélien, apparenté à jagnja, agneau en slave, jagnje en BSCM, egnos en PIE Brebis : ovica, ovi en glozélien, lié à ovca, brebis en sl. c., notamment en BSCM, owis en PIE, huis en bour. Berger : ovitarios, lié également à ovca, et à ovcar, berger en BSCM et slovène, avipala en sanskrit Chat, chatte : cattos, catta, lié à kot, chat en polonais, katta en PIE, viendrait du dravidien kotti, chat Oie : gansis, lié à ges, gus, guska, oie en polonais, russe et BSCM, gans en PIE, gaso en altaïque Corbeau : branos, lié au mot slave vrana, corneille, notamment en BSCM, du PIE worn Corbeau : garanos, est apparenté à gavran (BSCM), garvan (bulgare), karaku (drav.) garuuyo (bourouchaski) Corbeau : krouk, que l’on peut relier à kruk, corbeau en polonais au dravidien karaku et au bour. garuuyo Hérisson : egi, lié au slave jez, hérisson en slave, notamment en BSCM, du PIE eghi

Vache : keva, lié à gu, vache, guta, Déesse-vache (Glozel), goveda (slovène), gava (sanskrit), kev, veau (drav.), korova (russe), krava (BSCM), vache, karuvu (drav.), vache, karnon, drav. kor, bour. kar, corne, har, boeuf Chouette : cava, lié à sova en bulgare, slovène et BSCM, le c remplaçant le s en gaulois, ga en altaïque Castor : beber, lié à bober en slovène et bobar en bulgare, dabar en BSCM et à bhebhros en PIE Cheval : caballos, lié à kobila, jument, notamment en BSCM, drav. seval, étalon, PIE kablnos, bour. kabut Cheval : marca, lié à marca en thrace, mrha en slovène, mrkov en serbe, markos en PIE, morv en altaïque, mari, jeune cheval, jument en dravidien

Cheval : komonj, cheval de bataille en slave, d’où est issu konj, cheval en sl. c., serait lié à cammanios, équitation

en gaulois, lié à konk, cheval en celte, qui renvoie à kanam, nourriture pour chevaux en dravidien

Taureau: tarvos, de tura (bulgare), tur (russe, tchèque), taru (Vinca), taureau, toru, boeuf (drav.), tor, corne (bour.)

Porc : su, sua, su en glozélien, lié à svinja, porc en slave et en BSCM, et sus, swinos en PIE, su en sanskrit

Porc : orko, que l’on peut lier à prasa en slave, prase en BSCM, porc, porko en PIE avec perte du p

Cerf : elantia, est apparenté à jelen en slave et notamment en BSCM et à elen (PIE), ilaru (drav.), elgit (bour.)

Poulet : cerca, lié à kurica en sl. c. et kokos en BSCM et à kerkos, poule en PIE, kor, coq en dravidien

Poule : kerka, lié au sl. c. kura, poule, kokoska en BSCM, kerkos, poule en PIE, et kor, poule en dravidien, koska étant le pluriel de kor en dravidien, ce qui consolide cette étymologie

Chèvre sauvage : iorcos, lié à jarac, bouc (BSCM), jorkos (PIE), elgit (bourouchaski), era (drav.), chèvre Loup : volpos, lié à volk en slave, vuk en BSCM, le p remplaçant le k en gaulois, viqo, vlqo en PIE Belette : assa, rattaché au tchèque jasienka, au BSCM lasica

Chamois : kamoke, lié à kamzik en tchèque, serait lié au drav. gana, troupeau d’ovins, à l’élamite kumas, bouc Carpe : karpa, que l’on peut relier à karp ou kapr en slave

Saumon, esturgeon : asso-esox, lié à losos, saumon (slave), jesetr (BSCM, slave), jazin (altaïque), esturgeon Grue : garanos, lié à zuraw, grue en polonais, au PIE gerh, au dravidien kuruku, au bourouchaski garuuyo, héron Fourmi : morvi, qui renvoie à mravenec, fourmi en tchèque, mrav en BSCM, morwi en PIE Escargot : selekio, renvoie à slimak, escargot en polonais, sleimaks en PIE

Ours : matu, lié à medved en sl. c., issu du sanscrit madhvad, mangeur de miel, matu, miel en dravidien Ecureuil : viveros, lié à wiewiorka, écureuil en polonais, vjeverica, écureuil en BSCM Patte : uranka, lié à ruka, bras en russe et en BSCM, lié au dravidien eraka, bras, au bourouchaski ren, main Petit animal : milo, lié à mali, petit en slave, milo, petit et cher en BSCM, et à mari, jeune en dravidien

Des mots liés à l’agriculture :

Siège, selle : sedlon, sedo, relié à sedlo, selle en slave et en BSCM, sedla, siège en PIE

Avoine : ieva, lié à evja, grain (vieux slave), java (sanskrit), juwari (Kalash), viya (dravidien), baï (bour.)

Seigle : sata, lié à zito, seigle, notamment en BSCM, lié à sitya en sanskrit, sita, sorte de blé en glozélien

Houe : kapia, serait apparenté à kopac, houe en bulgare, et à kopati en BSCM

Lin : lino, qui correspond au vieux slave linu au russe len et au BSCM lan, du PIE lino

Pieu : stabo, apparenté à stobor en bulgare, et à stablo, tronc en BSCM

Labourer : aratro, arare, lié à orat, labourer en sl. c., orati en BSCM, ar en drav, har en bour, harpi en élamite Agriculture, cultiver, labourer : aro, lié à la même racine, du PIE aratron, arjo, du dravidien ar, du bour. har, gark Agriculteur : artaios, lié aux mêmes racines, que l’on peut lier au vieux slave ortaj, au bour. har, au drav. uravan Charrue, araire : ario, lié à la même racine, qui serait issue du scythe arei, laboureur, ar en drav., har en bour. Charrue : aratro, lié à oralo, charrue (bulgare), orat, orati, labourer (slave, BSCM), (k)ar(u) (drav.), har (bour.) Joug : jugo, yuka (Glozel), lié à igo (BSCM), jeugom (Vinca), jugom (PIE), yuga (sanskrit), nukam (dravidien) Grain : carnu, que l’on peut relier à zrno en BSCM et en tchèque, karn, moudre en dravidien, gur, blé en bour. Graine : asiam, lié à semo (Glozel), sjeme, graine (BSCM), semn en PIE, simbi en dravidien, siman en élamite Grain : granio, lié à gran (tchèque), granio (PIE), hrana, nourriture (BSCM), gur, blé (bour.), karn, moudre (drav.) Serpe: serro, renvoie à serp ou srp (sl. c., BSCM), serpe, srpa (PIE), sagari, faucille (drav.), bisars, faucille (bour.) Pelle : palo, renvoie à bel, pelle en bulgare, ainsi qu’à lopata, pelle, en sl. c. et en BSCM Meunier : melitorios, lié au slave melit, moudre, mljeti en BSCM, melo en PIE, mel, broyer en dravidien Moudre : melo, même racine, lié à melo (PIE), mole (alt), mel, broyer en mastiquant (drav.), mul, gruau (bour.) Traire une vache : mlitsi, qui renvoie à mleko, lait en slave, mlijeko en BSCM

Des mots liés à la nourriture ou à la boisson :

Pitance, vie : biveto, lié à biée, existence (BSCM), jivatu, pitu (sanskrit), phiti (bour.), nourriture, putu (drav.) Nourriture : mastia, lié à meso, viande ou mast, graisse (BSCM), mas en sanskrit, mos en kalash, viande Eau : od ou boglo, lié à voda en slave, wodr ou woda en PIE, eau, otam en dravidien, bodoo en bourouchaski Vin : vinom en gaulois, apparenté à vino, vin en slave et notamment en BSCM, woinom en PIE Cuisinier : poppos, pep, lié à pekar, boulanger (BSCM), peqo (PIE, altaïque), bege, feu, becc, cuire (drav.), le p remplaçant le k en gaulois, paé en sanskrit, paqu, miche de pain (bour.), pec, chaud (kalash), peéi, cuire (slovène) Cuisinière : popa, lié aux mêmes racines ; on peut relever que klopa signifie nourriture en bosnien Boulanger : poperos, lié aux mêmes racines, pekar en BSCM, paqu, miche de pain en bourouchaski Cuisine : pobano, lié aux mêmes racines, du PIE peqtis, cuisine

Sel : salo, lié au slave sol, notamment en bosnien, salto, salé, slan en BSCM, lié à sal en PIE

Miel : melu, lié à med, miel en slave et en BSCM, melit en PIE, madhu en sanskrit, mattu en dravidien, aussi lié

à mel, doux en dravidien, que l’on retrouve dans le caucasien mal, mel, résine en élamite, mel, vin en bour.

Hydromel : medu, lié à med, miel en sl. c. et BSCM, madhu en sanskrit, mattu en dravidien, mel, vin en bour.

Oignon, ail : cremo, kasnina, rattaché au bulgare kromid, kremusom en PIE, et à cesnok, ail en slave

Lait : bligu ou melgos, lié à mlijeko en BSCM ou moloko en russe, molgije en PIE, mal en dravidien

Graisse : smer, smero, enduire, lié au polonais smar, graisse, du PIE smerus, mast en BSCM

Pomme : aballo, lié à jabalka (bulgare), jabuka (BSCM), abolo (Vinca), abelos (PIE), balt (bourouchaski)

Myrtille : brucos, lié à boruvka en tchèque, borowka en polonais, borovnica en BSCM

Carotte : mekon, qui renvoie au russe markov, carotte, mrkva en BSCM, mrka en PIE

Soupe : iutta, jusko, lié à juha, soupe en croate, issu du sanskrit jus, du dravidien jupa, aliment liquide

Farine : mlato, lié à mole (alt.), melit (sl. c.), moudre, mljeti (BSCM), mul, gruau, gur malao, millet en bour. Pâte : tausto, que l’on peut rattacher à testo, pâte en slave, tijesto en BSCM

Jus : sugo, lié à sok, jus en slave et en BSCM, soukos en PIE, voire au dravidien saru ou au bour. cel, jus

Cuiller : leiga, qui renvoie à lizica, cuiller en slave, zlica en croate, leigla en PIE

Auberge : kurmi-tegos, maison où l’on boit de la bière (kremon en PIE), relié à krcma en slave

Chêne, bois : dervo, lié à drvo, bois (BSCM), daru (thrace), druea (Vinca), dru (sanskrit), dara (glozélien)

Hêtre : bagos, que l'on peut relier à buk, hêtre en slave, bukva en BSCM, bego en PIE, behek en bourouchaski Orme : lemo, apparenté au russe ilem, orme

If : ivos, eburos, liés à iva, saule en russe et BSCM et à bor en bulgare, BSCM et slovène Erable : abolos, lié à javor en BSCM et en tchèque et à jablan en BSCM, peuplier

Cormier : kormia, lié à kormit, nourrir (sl. c.), krmi, (BSCM), kur, nourriture (drav.), garma (bour.) kurmi, bière

Tilleul : leima, qui renvoie à lipa, tilleul en slave et notamment en BSCM et à leipa en PIE

Aulne, verne : verna, lié à vrba en BSCM et en tchèque, saule, issu du PIE wernas

Pin : osno, apparenté à sosna, pin en russe, polonais, tchèque

Foret : gorca, lié à gorica, petite foret en bulgare, gora, montagne boisée en BSCM

Pommeraie : abalon, lié à iablon, pommier en russe, et à jabuka en BSCM

Hêtraie : bokonia, que l’on peut relier à buk, hêtre, bukva en BSCM, bego en PIE, behek en bourouchaski Bocage : leno, que l’on peut relier au slave les, foret

Verger : baciua, lié à basta ou baca, jardin en bosnien, bagh, jardin en sanskrit, basi, verger en bourouchaski Branche : canka, lié à sanka, branche (vieux bulgare), kankus (langue de Vinca), konka (drav.), sak, bras (bour.) Foret : ceto, ketiya, lié à ceta (bulgare, slovène), cetinarja, forêt de résineux en BSCM, katu en dravidien Arbuste : prestio, lié à krzak, buisson (polonais), hrast, chêne (BSCM), issu du PIE krsnos, buisson

Des noms liés à la nature :

Marécage : bagno, lié au polonais bagno, mucuno, relié à mocvara en BSCM et à mokriste en bulgare, lato, que l’on peut rattacher à blato en bulgare, slovène et BSCM, lat en PIE, bel en bour. et ula, boue en dravidien Parcelle de terre : olca, lié à polosa en slave, plasa en BSCM, avec perte du p, pallam, parcelle en dravidien Mer : mori, lié à morje en sl. c. et en BSCM, mar en thrace, mori en scythe, mari en PIE et en dravidien Fleuve : danu, lié à Danube, Danu (Vinca), Don, Dniepr, Dniestr, Rhône (Rhodanus), à l’Odon breton, au scythe et PIE danus, au drav. tundna, verser de l’eau, à l’élamite da, au kartv. dun, couler, au bour. dala, canal Fleuve : renos, qui renvoie au Rhin, et cours d’eau, iko, seraient liés à rijeka, rivière en slave avec perte du r et à rei, couler en PIE, à aru, orivu, rivière en dravidien, oruku, couler en dravidien

Cours d’eau : onna, d’où sont dérivés la Saône, l’Una, la Sana, la Bosna, lié au drav. amm, élamite hun, eau

Cours d’eau : proudis, que l’on peut rattacher à prud en slave, courant et à oruku, couler en dravidien

Glaise : glesa, glisia, qui renvoie à glina, argile en slave et notamment en BSCM

Source : beru, lié à izvor en BSCM et en bulgare, lié à bheru, source en PIE, uru, source en dravidien

Lac : louco, qui renvoie à lokev en slovène, ou à loky, mare, lakus, lac en PIE, lanka, vallée en ossète

Pont : briva, lié à brv, pont, tronc d’arbre en slovène, brivna en bulgare, brvno en BSCM, bhrewa en PIE

Lande : landa, qui correspond au russe liada et au BSCM landa, friche, londhom, terre en PIE

Plaine : lano, lié à poljana, plaine, polje, champ (sl. c. et BSCM), plano, plat en PIE, pallam en dravidien

Terre : ialo, lié à ila, boue (bulgare), ilovaca, terreau (BSCM), jalov, terre stérile (BSCM), ula (dravidien)

Colline, mont : briga, bergo, barro, lié à brdo, brijeg, colline (BSCM, slovène, bulgare), breg, brig (serbe), berg

(thrace), breg (géorgien), berkat (bour.), bhroigos, sommet en PIE, porraï, colline fortifiée en dravidien

Colline, mello, serait apparrenté à mola, colline en vieux bulgare, et au dravidien malaï, colline

Colline : cambos, peut être lié à kapa en thrace, kopa en slovène, koppa, kumba en dravidien, colline

Dune, colline, tumulus : duno, dumyon, lié à dun (thrace), djuna (bulgare), dina (BSCM), don (bour.) et dimmi

(dravidien), qui aurait donné dimb, kourgane en PIE et roumain ; kourgane viendrait aussi du dravidien

Rocher : acamno, lié à kamen, pierre (sl. c., BSCM), acmon (thrace, PIE), kal (dravidien), uhuma (élamite)

Dalle : lica, qui viendrait de plita, mais que l’on peut aussi relier à lana, plateau en glozélien, planina, montagne

en BSCM, qui viendrait de terrasse rocheuse, le p tombant en gaulois et à litica, falaise en BSCM

Sommet : corro, lié à krai (bulgare), okris (PIE), sommet kar, rocheux (drav.), goro (bur.), har (élam), pierre

Ciel : nemos, lié à nebo, ciel (sl. c. et BSCM), nabha (sanskrit), vannam (dravidien avec perte du va)

Nuage : neblos, qui renvoie également à nebo, ciel, au PIE nhebes, nuage et à vannam en dravidien

Vent : ventos, qui renvoie à veter en sl. c. et en BSCM, à vatas en sanskrit, à vata, vandu, vent en dravidien

Temps humide : wolko, que l’on peut lier à vlhko, humide en tchèque et slovaque, vlazan en BSCM

Soleil : sonno, sauli, lié à sonce (slave), sunce (BSCM), saul (scythe), sul en dravidien, brûler, sa, soleil en bour.

Coucher de soleil, occident : sauli-sedata, de sauli, soleil et sedet, s’asseoir en slave

Lune : louna, que l’on peut rattacher au russe luna, lune, louksna, lune en PIE, ilanka, briller en dravidien Nid : nizdo, qui renvoie à gniezdo, gnijezdo en BSCM, issu du PIE nisdos

Des mots liés au corps et à la santé :

Tête : gabala, lié à golova, glava tête (russe, BSCM), ghebhla (PIE), bhala, front (drav.), gapal, tête (bour.)

Bras : brek, en celte, que l’on peut relier à ruka, bras en slave, notamment en BSCM, eraka (drav.), ren (bour.)

Genou : glin en gaulois, lié à koleno en slave, koljeno en BSCM, kel en PIE, kel, kanu en dravidien

Cheveu : voltos, lié à volos, cheveu en russe, vlasi en BSCM, wolnos en PIE, varasa en avestan, val en dravidien

Ventre : bru, lié à brukho, ventre en russe, bricho en tchèque, bura en dravidien

Oreille : aus, apparenté à usho, oreille en bulgare, uho, oreille en BSCM, ousis en PIE

Œil : ops, oklo, lié à oko, œil (sl. c.), oqos (Vinca), aks, vue, kon, œil (drav.), elci, oeil (bour.), oci, yeux (shina) Nez : nasios, qui renvoie au sl. c. nos, issu du PIE neh, pourrait être lié au dravidien muso, nez, mos in bour. Vue : okulos, également apparenté à oko, œil en slave, aks, vue en dravidien

Sourcils : bruvi, lié à brovi (russe), obrve (BSCM), bhrus (PIE), buru (drav.), sourcils, bur (bour.), cheveux

Bouche, lèvre : bussu, lié à pusa, bouche (tchèque), baiser (BSCM), bukka, bouche (drav.), buk, gorge (bour.)

Bouche : stam, oza (glozélien), lié à usta, bouche (bulgare, BSCM, slovène et russe), os (PIE), utatu en dravidien

Barbe : granda, qui renvoie à broda, barbe en slave, brada en BSCM, issu du PIE bharda

Joue : likko, que l’on peut relier à lico, visage en slave, lice en BSCM

Cou : varro, relié à vrat, cou en bulgare, BSCM et slovène

Fesse : tucna, serait apparenté à tucno, gras en slave...

Anus : cuzdo, serait apparenté à gaz, anus en bulgare, du bourouchaski skus, anus

Langue : jectis, lié à jazik, langue en Slave, jezik en BSCM, et au PIE egtis, au bour. jungus, langue

Front : talo, apparenté à celo, front en vieux slave et en BSCM, lié à talaï, tête en dravidien

Cœur : kridyo, que l’on peut lier à srdce en sl. c. et en BSCM, au PIE kert et au dravidien hrdro, cœur

Sang : croeso en gaulois, relié à krov, sang en russe, krv en BSCM, krews en PIE, kuruti en dravidien

Peau : cuda, rattaché à koza, peau en Slave, notamment en BSCM, viendrait du sanskrit kosa

Dos : akrestia, renvoie à krast en bulgare et à krsta en BSCM

Gorge : guesia, renvoie à gusa en bulgare et en BSCM

Santé : slano, relié à cijelen, soigné en BSCM et à celenie, soin en bulgare

Maladie : balo, lié à bol, douleur (sl. c., kartv.), bolan, malade (BSCM), vali, faire mal (drav.), bal, malade (bour.) Toux : kuso, que l’on peut lier à kasel en sl. c., kaSalj en BSCM, toux, khos en bourouchaski, tousser Pus : goru, qui renvoie au bulgare gur, pus

Des chiffres, qui renvoient au slave et au lituanien, ainsi qu’à l’indo-européen et au sanskrit :

Un : oinos en gaulois, ena en glozélien, lié à vienas en lituanien, au slovène eno, au dravidien onn, au bour. hen, premier, remos, lié à pre, devant en serbe, purme, avant en bur., le p tombant en gaulois ou au scythe arima, un Deux : duo, dui en celte, lié à dva, dvje en slave commun, dva en glozélien, allos, second, lié à altan, deux (bour.) Trois : tri, identique en slave commun, troisième, tritos, treci en BSCM

Quatre : petuar, qui renvoie à kietury en lituanien, le p remplaçant le k en gaulois, cetiri en BSCM

Cinq : pempe, lié à pet (BSCM), cinquième pimpetos, même racine, ancu (drav.) avec perte du p, cendo (bour.)

Six : swech en celte, qui renvoie à sest en slave commun et en BSCM

Sept : sait en celte, qui renvoie à sedem dans plusieurs langues slaves ou à sedam en BSCM

Huit, oxto en gaulois, prononcé okhto, qui renvoie à osem en slave, osam en BSCM, ettu en dravidien