Grammaire comparée des langues indo-européennes. Tome 3 / par M. François Bopp ; traduite sur la seconde éd. par M. [...]

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Bopp, Franz (1791 -1867). Auteur du texte. Grammaire comparée des langues indo-européennes. Tome 3 / par M. François Bopp ; traduite sur la seconde éd. par M. Michel Bréal,... ; registre détaillé rédigé par M. Francis Meunier. 1866-1875.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :

- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d'une publication académique ou scientifique est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».

- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l'exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.

- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter utilisation.commerciale@bnf.fr.

DES

LANGUES INDO-EUROPÉENNES

’si-, !'<

LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET C%

BOULEVARD SAINT-GERMAIH, N° 77.

DES

COMPRENANT

LE SANSCRIT, LE ZEND, L’ARMÉNIEN LE GREC, LE LATIN, LE LITHUANIEN, L’ANCIEN SLAVE LE GOTHIQUE ET L’ALLEMAND

TRADUITE

SUR LA DEUXIÈME ÉDITION

ET PRÉCÉDÉE D’INTRODUCTIONS

PAR M. MICHEL BRÉAL

PROFESSEUR DE GRAMMAIRE COMPARÉE AU COLLEGE DE FRANCE

TOME III

M DCCC LXIX

Avant de donner un aperçu du présent volume, qui est tout entier consacré à l’étude du verbe, nous demandons la permission de revenir au tome précédent, et de reprendre notre analyse au point où nous l’avons laissée. De bienveillants critiques m’ont engagé à donner plus de développement à ces résumés : c’est une invitation à laquelle je me conforme avec plaisir. Toutefois, comme il faut rester dans les limites d’une introduction, nous bornerons notre examen à un certain nombre de points essentiels.

Depuis l'achèvement du second volume de cette traduction, l’auteur de la Grammaire comparée a cessé de vivre. Nous n’avons pas attendu ce moment pour faire la part de la critique en parlant de son œuvre; nous continuerons dans le même esprit de respectueuse franchise, certain qu aucun lecteur ne pourra se méprendre sur nos intentions.

LA. DÉCLINAISON SLAVE.

Après avoir traité de la formation des cas dans les langues indo-européennes, M. Bopp nous donne un chapitre spécial sur la déclinaison en ancien slave *. Pour s’ex-1 S 266-279.

A

pliquer cette irrégularité, qui peut étonner le lecteur, il laut se reporter à la première édition. Dans le premier fascicule, qui finissait avec la formation des cas, le slave ne figure pas encore au nombre des idiomes étudiés par

I auteur. Pendant l’intervalle qui sépara la première livraison de la seconde, M. Bopp, pour combler cette lacune, dépouilla les ouvrages de Dobrowsky et de Kopitar1, et, pour faire entrer les langues slaves en ligne avec le reste de la famille, il prit le parti de leur consacrer un chapitre spécial en tête du deuxième fascicule. Bien que, dans la seconde édition, le slave soit mis, dès le début de l’ouvrage, en regard des autres idiomes, M. Bopp n’a point supprimé les paragraphes qu’ii avait autrefois composés.

II a craint, sans doute, de déranger l’ordonnance de son livre. Mais il a senti, en outre, que ce morceau avait son unité et présentait un intérêt à part.

En effet, nous y voyons de la manière la plus claire quelles différences existent entre les théories suggérées par 1 étude particulière d’un idiome et les enseignements que fournit la grammaire comparative. Bopp tire de Dobrowsky sa connaissance de l’esclavon; il lui emprunte tous ses exemples. Mais il est en désaccord avec lui dès qu il s agit de les expliquer. Les désinences casuelles ont 1 air de n’être pas les mêmes chez les deux écrivains, et il arrive souvent que Bopp conclut à l’absence de toute ter-

minaison là où 1 auteur slave, d’accord avec l’instinct de ses compatriotes, avait cru clairement sentir la présence d’une flexion grammaticale. Il est bon de montrer la cause de cette divergence, qui ne tient point aux auteurs, mais uniquement à la méthode. Un tel examen sera d’autant plus utile que le grec et le latin nous présentent, pour peu que nous y fassions attention, des faits absolument identiques.

Rappelons d’abord que l’ancien slave a subi les effets d’une loi phonique extrêmement rigoureuse, d’après laquelle toutes les consonnes qui se trouvaient primitivement à la fin des mots ont dû être supprimées2. Ainsi mâtar (rmèreu (grec fiiffrvp, latin mater) est représenté au nominatif par mati; nabhas <t nuage » (grec vétpos) fait au nominatif-accusatif nebo. Ce n’est pas que les idiomes slaves, tels qu’ils existent aujourd’hui, ne puissent supporter une consonne finale : ils les souffrent, au contraire, fort bien, et ils ne témoignent d’aversion pour aucune. Mais ce sont, pour employer l’expression de Bopp2, des consonnes de la seconde génération, c’est-à-dire des consonnes qui se trouvaient d’abord comprises dans le corps du mot, et qui ne sont arrivées à en occuper la fin qu’a-près que les finales primitives eurent été rongées. On comprend aisément quels ravages une pareille loi a dû exercer sur les désinences grammaticales : beaucoup ont

disparu absolument. Mais l’esprit des peuples slaves, comme celui de toute la race indo-européenne, était tellement habitué aux flexions, qu’il crut en apercevoir dans certaines parties du mot qui, à l’origine, n’avaient nullement ce caractère. Ainsi l’adjectif novü, nova, novo, qui correspond au latin novu-s, nova, novu-m, au sanscrit navals, navâ, nava-m, parut avoir encore sa flexion, quoique en réalité Yü du masculin et l’o du neutre soient la voyelle finale du thème. Mais comme il suffisait que l’instinct grammatical du peuple slave crût reconnaître en ces lettres des exposants de relations casuelles pour qu’effectivement elles le devinssent dans l’usage, une déclinaison d’origine secondai! *e se substitua à la flexion primitive. Derrière l’ancienne désinence usée par le temps ou arrachée par l’action des lois phoniques, il en repoussa une autre prise srr la substance du thème.

On devme dès lors le désaccord qui va s’établir entre la grammaire slave et la grammaire comparée. Dans l'ü final de vlükü c lupus ■», Dobrowsky voit l’exposant du nominatif, tandis que Bopp, rapprochant vlükü du sanscrit vrïka-s, conclut que le s, signe du nominatif, est tombé, et que la final du thème s’est affaibli en u. Dans les thèmes en jo, correspondant aux mots grecs comme âyio-s, aux mots latins comme soem-s, l’action des lois phoniques a été encore plus loin : le thème sinjo trcæruleusw s’est altéré au nominatif masculin en sinï et au neutre en sine; mais cette différence de Yï et de Ye suffit à l’esclavon pour

JL

distinguer les deux genres. Dès lors, la grammaire slave appelle l’ï et Ye des désinences, tandis que l’analyse scientifique constate que le thème sinjo a perdu sa flexion, et

qu’il a subi, au masculin et au neutre, deux contractions différentes1.

D’un autre côté, il est facile de concevoir quelle perturbation la même loi a jetée dans la déclinaison des thèmes terminés par une consonne. Outre que le nominatif mati cf mère* est privé de sa désinence, il a perdu aussi le r qui la précédait. Mais ce r reparaît au génitif matere, au datif materi, grâce à la voyelle dont il est suivi et à l’abri de laquelle il s’est conservé. Il en est de même pour le s de nebo (= sanscrit nabhas ce nuage*) : cette lettre reparaît au génitif nebese, au datif mbesi. Que fait Dobrowsky? Partant de l’idée que les cas obliques se tirent du nominatif, il regarde les lettres r, s comme des additions appartenant au mécanisme de la déclinaison, et divisant les mots de cette manière : mai-er-e, neb-es-e, il appelle les syllabes er, es des <raugments*3 4 5.

Ces rapprochements sont instructifs, parce qu’ils nous montrent que la connaissance pratique d’une langue peut très-bien s’unir à l’entière ignorance de sa structure intime. L’instinct même du peuple n’est pas toujours un guide infaillible, ou plutôt il n’a d’autorité décisive que pour l’usage actuel d’un idiome. Ce qui fait que le peuple est un assez mauvais juge en grammaire, dès qu’il s’agit de se prononcer sur les questions d’origine, c’est la facilité même avec laquelle il introduit un sens nouveau dans des formes qui ont été créées pour un autre emploi. Il ne connaît guère que le langage du jour, comme il interprète ses coutumes d’après ses idées présentes, et comme il altère les traditions du passé en y mêlant ses plus récents souvenirs.

Au lieu du slave, le lecteur n’aura point de peine à mettre ici le grec, le latin ou le français. Pour un Romain, Yu de mvw-s, novu-m semblait faire partie de la désinence. Ve final de mare, dulce faisait l’effet d’être le signe du neutre. Dans les prosodies latines qu’apprennent nos élèves, on divise les génitifs limants, generis de cette façon : hom-in-is, gen-eî-is, et l’on a inventé pour les syllabes in9 er le nom de écrément*. En français, ciel et cieu-æ, beau et belle présentent une flexion apparente qui s’est formée aux dépens de la partie autrefois invariable. Ces laits sont exactement semblables à ceux que nous venons de citer en slave, et les grammairiens latins ou français qui les ont expliqués n’ont guère montré plus de sens historique que Dobrowsky. Une telle rencontre prouve clairement que nous sommes exposés à nous tromper sur la cause des faits les plus simples et que nous courons le risque d’imaginer les théories les plus chimériques, du moment que nous bornons notre vue à un seul idiome, pris à un seul moment de son existence,

L’ADJECTIF.

Entre le substantif et l’adjectif, il n’y avait, dans le principe, aucune différence de forme. Comme le langage, pour marquer les personnes ou les objets, les désignait par leur qualité ou leur manière d’être la plus saillante, tous les substantifs ont commencé par être des adjectifs

pris substantivement. Dêva adieux a en sanscrit un comparatif et un superlatif; il signifie «le brillantMâlar, qui dans le sanscrit classique veut dire uniquement cria mèren, a dans les Védas un masculin avec l’acception de cccréateur». On sait avec quelle facilité, même dans nos idiomes modernes, nous faisons prendre tour à tour à un nom l’un ou l’autre rôle. Quand notre esprit, derrière la qualité mise en relief par le langage, va chercher une personne ou une chose, nous avons un substantif; mais si, s’arrêtant à la notion de la qualité, il néglige l’idée de l’objet auquel elle appartient, c’est un adjectif que nous employons. Une des applications les plus intéressantes de l'étymologie, c’est de retrouver comme adjectif dans une langue le terme qui est devenu substantif dans une autre. En mythologie surtout, ces comparaisons ont donné lieu à des découvertes remarquables.

Cependant, l’adjectif, dans la plupart de nos idiomes, s’est à la longue distingué du substantif non-seulement par la signification, mais encore par la forme. Comment une différence qui, à l’origine, résidait seulement dans notre esprit, a-t-elle fini par trouver son expression dans le langage ? Il ne sera pas hors de propos de nous rendre compte-de ce fait, car il nous montre aux prises (pour employer les termes philosophiques) la forme et la matière du langage, et il est curieux de voir comment une catégorie logique est devenue, d’une façon plus ou moins explicite, une catégorie grammaticale. Trois causes surtout ont produit ce résultat.

En premier lieu, un choix s’est fait instinctivement. L adjectif habituellement employé pour représenter un

objet perdit sa valeur qualificative et devint uniquement le nom de cet objet. Ainsi sétu/a, qui voulait dire crie brillante, mais qui servait à marquer le soleil, signifia «le soleil e; manu te intelligente devint le nom de l’homme. On perdit de vue l’épithète pour ne plus voir que l’être ou que la chose désignée, comme dans nos langues modernes nous savons très-bien faire abstraction du sens de certains noms communs, dès qu’ils sont employés comme noms propres. D’autres mots, au contraire, tels que lagku et léger nam tr nouveaux, qui ne furent spécialement attachés à aucun objet, gardèrent leur vertu qualificative, [lestés adjectifs, ils conservèrent deux facultés que les substantifs perdirent plus ou moins : celle de prendre tour à tour les trois genres et celle de s’élever au comparatif et au superlatif. L’altération phonique, en obscurcissant la signification des racines, contribua encore à séparer les deux classes de mots. L’Indou, dont la langue s’est moins modifiée, sent encore la parenté qui existe entre âçu cc rapides et açva cc cheval mais quel Grec se serait douté de l'affinité de àxvs et de Ïttkos ? Grâce à cette altération, grâce à l’emploi purement substantif qu’on fit de l’un des deux mots, ils parurent avoir appartenu de tout temps à deux catégories différentes.

En second lieu, les suffixes aidèrent à la distinction. H est vrai qu’un certain nombre sont employés indifféremment pour les deux classes de mots; mais d’autres, dès la période indo-européenne, commencent à être exclusivement réservés soit aux substantifs, soit aux adjectifs. Nous voyons bien, par exemple, que le suffixe ti a tout à la fois donné au latin des adjectifs comme fortis, îristis, milis, et

des substantifs comme pestis,fu$tis, vestis. Mais dans toutes les langues de la famille, grâce à un très-ancien travail de répartition, ira sert déjà à former les noms d’instrument ('&'kr}x-Tpo-v, ras-tru-m) et est exclusivement attribué aux substantifs. La grammaire comparée nous fait quelquefois assister à ce classement. Dans le dialecte védique, -as forme encore des adjectifs comme tar-as te pénétrante, ap-as et actifs l; mais en sanscrit classique, en grec, en latin, as ne donne plus guère que des substantifs, la plupart du genre neutre, tels que man-as, (lév-os, gen-m2.

Nous ne parlons ici que des suffixes les plus anciens, car ceux qui sont d’un âge plus moderne, et qui ordinairement ont été formés par la réunion de plusieurs suffixes primitifs, ont pu dès l’abord être destinés à l’une ou à l’autre classe de mots. Plus les langues avancent en âge, plus elles cherchent à marquer extérieurement cette séparation. Quelquefois le thème de l’une des deux sortes de mots est élargi. Ainsi le latin, qui a des substantifs comme fructus, manus, n a plus d’adjectifs de cette espèce : il les a fait passer dans la troisième déclinaison, en adjoignant un i à Vu final du thème. En regard du sanscrit laghu-s cc léger », du grec éXa^u-s, le latin a le(g)vi-s; en regard de tanu-s « mince •» , de |3pa^v-s tr court •n, il a lenui-s, hre{g)vi-s3.

En troisième lieu, un pronom vint se joindre à l’adjectif. Il faut croire que c’est là un procédé assez naturel à

1 Comparez îe latin opus.

Le suffixe as forme aussi des substantifs masculins et féminins (§981 et suiv.).

Peut-être est-ce la difficulté de décliner le neutre qui a été la cause de cet élargissement du thème.

l’esprit humain, car plusieurs idiomes y ont recouru d’une manière tout à fait indépendante; mais ils ne sont pas allés tous également loin dans cette voie, et avant d’examiner les formes où la cohésion est entière, nous ferons bien de considérer celles qui nous présentent une soudure moins intime.

C’est en zend que la construction dont nous voulons parler est le plus apparente. L’adjectif, comme pour resserrer le lien qui doit l’attacher au substantif précédent, se fait accompagner du pronom relatif. On dira, par exemple : «le serpent venimeuxd, asîm yim vîsavantëm «serpentent quem veneniferum*6. De même, en ancien perse, « l’armée séditieuse v se dit Mra hya hamitriya « exer-citus qui seditiosus v, et à l’accusatif : kâram tyam hami-triyam «exercitum quem seditiosum*.

Une adjonction plus étroite s’observe en ancien slave et en lithuanien. Le pronom, qui est toujours postposé, fait corps avec l’adjectif. Toutefois, l’union nest point necessaire et l’adjectif peut aussi s’employer seul. Nous avons donc pour les adjectifs une double déclinaison, l’une qu on appelle déterminée ou complexe, l’autre qui porte le nom d’indéterminée ou simple. En ancien slave, par exemple, l’adjectif féminin doblja te vaillante * fait à l’accusatif singulier dobljun et à l’accusatif pluriel dobljan; avec le pronom annexe, il fait dobljun-jun et dobljan-jan. La compo-sitiru n’est pas toujours aussi facile à reconnaître : des contractions se sont opérées entre l’adjectif et le pronom,

de sorte que la forme complexe se distingue seulement par une ou deux lettres delà forme simple. Ainsi, au masculin, le nominatif indéterminé est doblï, le nominatif déterminé, dobli-j. Les langues modernes sont encore allées plus loin. En russe, l’instrumental déterminé dobrü-m (ancien slave dobrü-imi) ne révèle plus la presence du pronom annexe que par l’adoucissement de l’w.

A peu près au même degré que l’ancien slave et le lithuanien se trouvent les langues germaniques. L’adjectif peut être employé, soit à l’état simple, soit avec un pronom qui lui est incorporé. De là la double déclinaison des adjectifs en allemand. Tandis qu’on dit, par exemple, avec l’article défini : der blinde mann, dm grü/ne laub, il faut dire, quand l’article manque : blinder mann, grünes laub. Cette double déclinaison, qui existe déjà en gothique, est due au même pronom ya que contiennent en ancien slave les formes comme dobljun-jun ou dobli-j7. Mais il y a cette différence entre l’ancien slave et l’allemand que ce dernier idiome a réglé d’une manière beaucoup plus stricte l’usage de la forme pronominale. Le principe, c’est qu’il faut éviter le double emploi. Comme l’article défini der, die, dm renferme déjà lui-même le pronom annexe ya, on met sous la forme simple l’adjectif dont il est suivi (der gute vater), Quand, au contraire, l’adjectif est employé sans article, ou quand il est précédé d’un pronom simple comme ein, mein, dein, sein, il paraît sous la forme pronominale {guter vater, mein guter vater)2.

Le plus haut point de cohésion a été atteint par les langues slaves modernes : l’adjectif composé a presque partout remplacé en prose l’adjectif simple1. Mais comme, d’un autre côté, la présence du pronom annexe ne se révèle plus guère que par quelques modifications phoniques, ces idiomes ont l’air de posséder une déclinaison spéciale pour les adjectifs.

C’est à M. Bopp que revient le mérite d’avoir analysé tous ces faits2. Avant lui, la double déclinaison des adjectifs allemands était regardée comme une singularité inexplicable, ou était expliquée d’une façon très-défectueuse. Jacob Grimm, dans sa Grammaire allemande, regarde blinder comme la forme la plus ancienne et la plus simple : aussi l’a-t-il appelée la forme forte, nom qui lui est resté3. Bopp lui-même n’a pas trouvé du premier coup la vraie explication. Dans la recension qui! donna, en 1827, de que. Les pronoms ein, meut, dein, sein ne sont simples qu’au nominatif : les cas obliques renferment le pronom annexe ya. Aussi, par une nouvelle application de la même règle, l’adjectif reparait-il sous la forme simple dans les cas obliques {meines guten vaters et non meines gutes vaters).

1 Ce dernier n’est plus guère usité que comme attribut, c’est-h-dire dans le même emploi où l’allemand se sert de l’adjectif privé de flexion.

a En lithuanien, où la forme complexe de l’adjectif est encore très-transparente, la présence du pronom a été reconnue dès le xvne siècle. Voyez sur ce sujet Benfey, Histoire de la linguistique et de la philologie orientale en Allemagne, depuis le commencement de ce siècle et avec un coup d’œil sur les temps antérieurs (Munich, 1869), p. A89. — Nous profitons de la première occasion qui se présente pour signaler cet excellent ouvrage, qui sera bientôt entre les mains de tous les linguistes. Nous y avons nous-même fait plusieurs emprunts dans le* cours de cette introduction.

3 Grammaire allemande, I (V édition), p. 097. Comparez IV, p. /i6o, fi09 et 582.

la Grammaire allemande de J. Grimrn1, il regarde encore les formes blinder, grünes, non comme renfermant effectivement un pronom, mais comme portant simplement une désinence pronominale : en d’autres termes, il suppose que par une extension dont plusieurs idiomes nous présentent des exemples,, les adjectifs ont été fléchis sur le modèle des pronoms *8 9. C’est l’étude du slave et du lithuanien qui a suggéré à M. Bopp la véritable solution.

Au reste, tous les problèmes qui se rattachent à cette double déclinaison germanique ne sont pas éclaircis. Pour ne citer que deux points encore incertains, le n qui caractérise la forme faible (gothique blindan) a donné lieu aux hypothèses les plus diverses, et l’on s’est demandé si ce n ne serait pas lui-même le débris d’un pronom annexe10. D’un autre côté, notre auteur laisse planer un certain doute sur la manière dont, selon lui, se déclinait la forme forte : l’adjectif et le pronom portaient-ils l’un et l’autre la flexion, comme en slave et en lithuanien, ou bien le pronom annexe se fléchissait-il seul ? Les formes les plus anciennes sont déjà trop contractées pour qu’il

ait été possible jusqu’à présent d’arriver une certitude.

à cet égard à

LUS DEGRES DE COMPARAISON.

* C’est à l’occasion des adjectifs que M. Bopp traite des degrés de comparaison. S’il avait voulu suivre un ordre rigoureux, il aurait dû joindre cette étude au chapitre de la formation des mots; en effet, le comparatif et le superlatif se marquent à l’aide de suffixes qui ne sont nullement réservés aux adjectifs, mais qui s’ajoutent aussi, par exemple, aux pronoms et aux adverbes. Mais comme l’auteur évite de déranger sans nécessité les habitudes reçues, il a mieux aimé conserver à ces formations la place qu’elles ont de tout temps occupée dans nos grammaires.

Une certaine confusion, due à une théorie défectueuse, règne dans ce chapitre. Nous rappellerons donc très-briè vement les faits, pour pouvoir ensuite mieux expliquer en quoi notre auteur nous paraît les avoir faussement interprétés.

Les langues anciennes possédaient plus d’une manière d’exprimer le comparatif : c’est ainsi qu’en grec nous avons ï/Sicov et yXvjtvTSpos. Dans vTrep, comparé à 67ro, nous découvrons les restes d’une troisième forme. Ramenés à leurs types les plus anciens, les suffixes du comparatif sont : i° ray qui n’a subsisté que dans un petit nombre de mots. Nous avons, par exemple, en sanscrit, avara et inférieur apara «c postérieure; en grec, imép; en latin, superus, inferus; en gothique, unsar « notre e, izvar <r votre e. Comme on le voit, ce sont ou des adjectifs indiquant une situation dans l’espace, ou des pronoms, c’est-à-dire des

mots appartenant aux couches les plus profondes du langage1. Il est probable que c’est la brièveté du suffixe va, ainsi me son sens trop peu déterminé (car il a encore d’autres emplois que de marquer le comparatif), qui l’ont fait sortir de l’usage courant. Mais il n’a pas pour cela disparu : nous allons le retrouver comme partie intégrante du suffixe lara, qui l’a remplacé. z0 tara. On a, par exemple, le sanscrit katara ec lequel des deu x ? *, autara trintérieure,punyatara trplus pur*; le grec 'tàâT&pos, xov-(pOTSpos ; le latin uter, noster, dexter; le gothique hvathar a lequel des deux?*, anthar tr l’autre*. 3° yans, que nous trouvons dans le sanscrit hhûyans trplus nombreux*, le grec ffSloôv, le latin suavius, le gothique mais «plus*11 12 13.

Au superlatif, la variété des suffixes est encore plus grande. Nous avons : i° ta, qui s’est conservé dans les noms de nombre ordinaux. En grec, 'üSp&TOs, Tprros, Séxajos; en latin, quartus, quintus; en gothique, saihstan te sixième *, ahtudan te huitième*. Le sanscrit a altéré le t en ths : ca-

turtha « quatrième». 9° ma. Ea sanscrit, avama ce le plus bas », saptama « septième », daçama « dixième » ; en grec, ^pofios, 'dëSopLOS; en latin, summus (pour supmus^, inji-mus, minimus, primus, decim/us; en gothique, frunian tt premier d, auhuman « supérieure. 3° tama. Lest la reunion des deux précédents. En sanscrit, kalama « lequel?» (en parlant de plusieurs), punyatama ce le plus pur »; en latin, optimus, ultimus, mac-simus *; en gothique, aftuman «le dernier». Au lieu de combiner ensemble les suffixes ta et ma, le grec a redoublé ta, et a créé de cette maniéré son suffixe tolto : yXmivmos. k° ista. En sanscrit, mahishtha «le plus grand », garishtha «le plus lourd»; en grec, fis-yi&los, xoLXtdlos*, en gothique, hauhista «le plus haut». Ce suffixe ista est la réunion du suffixe comparatif yans avec le précité ta2. Le latin n a point gardé ista, ou plutôt, enchérissant sur les idiomes congeneres, il a combiné avec is (contraction de ius) son suffixe tumô, timo. De cette façon il a obtenu les formes comme docti$-simu-s, felicis-

simu-s.

Nous arrêtons ici cette exposition sommaire, renvoyant pour la preuve de ces rapprochements à l’ouvrage de Bopp. L’erreur où ce maître nous paraît etre tombé, ça été de regarder tava et tama comme les suffixes primitifs, dont seraient dérivés par mutilation ta, va et ma. Nous croyons,

1 Pour le changement de timus en simus, voyez Schleicher, Compendium, S i57d. Le s s’est à son tour assimilé à un r ou un t précédent : veter-rirnu-s (pour veter-simu-s), facil-Umu-s (pour facil-sirnu-s).

2 Yans est un suffixe primaire, c’est-à-dire que dans les plus anciennes formations il se joint, non au thème, mais immédiatement à la racine. De là les mutilations apparentes signalées au § aà8a. 11 en est de même pour le suffixe superlatif ista.

au contraire, que les formes les plus courtes sont aussi les plus anciennes. Le besoin de précision, joint au besoin non moins naturel à l’homme d’exagérer sa pensée, ou de fortifier et de rajeunir des expressions que l’usage avait affaiblies, fit que l’on combina entre eux ces différents suffixes. Le grec t<xt os, le latin issimus, ainsi que les formes redondantes comme interior, en latin, nêdishthatmna cfle plus voisina, en sanscrit, aftumist <rle dernier», en gothique, sont des exemples très-clairs de ces sortes d’accumulations. Plus enclin par la pente de son esprit et par le cours de ses études à admettre des mutilations de formes autrefois complètes que des combinaisons dues à un instinct de perfectionnement, l’auteur de la Mammaire comparée a interverti l’ordre véritable : il croit que le latin superus a perdu la partie initiale de son suffixe (pour supterus), et que le ma du sanscrit pancama et cinquième» est pourpancatama. Allant plus loin encore dans cette voie, M. Bopp fait dériver tama d’un ancien tarama, le grec tcl-tos d’un ancien TapOTOs, et il suppose que l’origine commune de toutes ces formes est la racine tar, qui veut dire tr aller au delà, surpasser». Nous resterons fidèles à la méthode habituelle de notre auteur, en renonçant à voir une racine verbale dans ces antiques suffixes, et en expliquant les syllabes formatives ra, ta, ma comme des éléments pronominaux analogues à ceux qui servent à former tant d’autres noms14. Ce sont ces éléments qui, en se combinant entre eux, ont donné les suffixes plus compliqués et plus modernes tara, tama, ista, tolto, issimë, qui ne sont point

1 La théorie de Bopp a été d’abord contestée par Pott, dans son ouvrage intitulé Die quinare und vigesimatc Zâhlmethode ( 18/47). p. 216.

m.

tous du même temps, et qui nous montrent le langage réunissant les mêmes syllabes à plusieurs reprises et de diverses façons.

O

H est intéressant d’étudier ce travail de dépérissement et de rénovation. Tandis que le suffixe superlatif tama est resté vivant en latin, il est à peu près complètement sorti du grec. D’un autre côté, au lieu que le grec tspo n’a pas cessé, concurremment avec tov, de faire partie de l’organisme de la langue, et en fait encore partie aujourd’hui, le latin ter a été de bonne heure étouffé par le suffixe ior. Dans les textes les plus anciens où nous puissions observer la langue latine, ter ne subsiste que pour un certain nombre de vieux comparatifs dont la formation appartient à une période antérieure et dont le nombre ne s’augmente plus!.

Si l’on fait abstraction de la théorie dont il vient d’être question, le chapitre que nous analysons offre beaucoup d’observations justes et curieuses. Il présentera surtout de l’intérêt aux latinistes et aux germanistes. C’est à Bopp qu’on doit cette explication si ingénieuse de la syllabe is dans ista, issimus : de nouvelles recherches n’ont fait que la confirmer. M. Benfey a relevé en sanscrit les formes pâpîyastara «plus méchante, pmishtama, « très-digne de louanges, surabhisktama «très-odorantt>, qui présentent la même composition. En grec, nous avons XaXMepos, <ip(<Jlepo$; en latin, magister, minister, sinister2. C’est aussi 14

M. Bopp qui le premier a reconnu des comparatifs dans les mots latins comme uter, alter, ceteri, iterum. C’est lui enfin qui nous a fait apercevoir d’anciens comparatifs dans ces adverbes plus, mugis, dont se servent encore nos idiomes modernes pour exprimer les degrés de comparaison, et qui sont comme les derniers survivants d’espèces

Une autre question est de savoir quel a été le sens primitif des suflixes de gradation. M. Bopp ne s’explique point sur ce sujet; toutefois, en proposant son étymologie de la racine tar efsurpasser*, il nous donne à penser qu’il regarde la signification relative comme la plus ancienne. Mais i! ne faudrait point nous laisser tromper par le rôle qu’ont pris, en nos idiomes cultivés, le comparatif et le superlatif une fois placés dans la phrase et accompagnés de régimes. Il est plus probable que la signification absolue (c’est le terme employé par nos grammaires) a précédé la signification relative, et que le rôle primordial de ces suffixes m, ta. ma était simplement d’insister sur l’idée marquée par le thème. On peut même supposer que la différence entre le comparatif et le superlatif, quoique certainement antérieure à la séparation de nos idiomes, est d’origine secondaire : apa-ra, apanma servaient peut-être uniquement à marquer un plus grand éloignement que apa, et c’est grâce au progrès du langage qu’ils se sont d’abord distingués l’un de l’autre et qu’ils ont ensuite exprimé l’éloignement, non plus en lui-même, mais par rapport à d’autres objets.

LES NOMS DE NOMBRE.

L’identité des noms de nombre dans toutes les langues aryennes est un des faits qui ont été le plus tôt et le plus souvent mis en lumière : il faut convenir qu'il ne pouvait guère échapper même à l’observation la plus superficielle.

Aujourd’hui encore, quoique nous ayons, pour démontrer la parenté de nos idiomes, des preuves plus délicates et, au fond, plus convaincantes, cette identité n’en mérite pas moins de fixer l’attention de f historien et du linguiste. Pour ne citer qu’un exemple, l’accord de toutes les langues de la famille jusqu’à cent, leur désaccord à partir de cent, excepté pour le sanscrit et le zend, qui continuent la communauté jusqu’à mille, nous font apercevoir du premier coup la situation respective de ces idiomes.

Aux yeux du grammairien, l’identité des noms de nombre, tout en demeurant évidente, soulève cependant quelques difficultés de détail. Les modifications éprouvées par ces mots semblent parfois déroger aux lois ordinaires de la phonétique15. On a peine, pour quelques-uns d’entre eux, à se représenter la forme primordiale. Devenus de bonne heure l’expression courante d’une idée abstraite, ayant pour la plupart subi de fortes contractions, ces mots, dont le sens étymologique était oublié, offraient plus de

1 Nous citerons, par exemple, le latin sex et le sanscrit shash, le gothique fidvôr et ie sanscrit catv aras. Sur le « final des noms de nombre sanscrits comme saptan> asktan, mwanf daçan, voyez Ascoîi, Di un gruppo di desinenze indo-europee, dans les Mémoires de l’Institut lombard (1868). Des comparaisons de M. Ascoli il résulte que ce n tient la place d’tm ancien m.

caution des changements qu ds ont subis pour en tirer des lois applicables au reste du vocabulaire.

Malgré ces difficultés, M. Bopp ria pas craint d’examiner rorigine de quelques noms de nombre, moins pour arriver à une solution que pour montrer dans quelle voie il faut chercher à résoudre le problème. Il dit avec raison que les représentations figurées ne peuvent nous fournir aucun renseignement. En effet, des siècles séparent le temps où les noms de nombre furent prononcés pour la première fois de l’époque où les chiffres furent inventés, et la signification des anciens termes était déjà trop obscurcie pour avoir pu diriger les auteurs des signes graphiques. Il reste donc la seule décomposition des mots : M. Bopp y applique sa merveilleuse pénétration. Bapprochant, par exemple, le déclinaison du nombre k quatre a de la déclinaison du nombre te trois u, il fait ressortir la ressemblance frappante qui existe à certains cas entre ces deux mots K On est donc amené à penser que l’expression du nombre trois est renfermée dans celle du nombre quatre. S’il en était ainsi, il serait littéralement exact de dire que nos ancêtres ne surent compter que jusqu’à trois, et que dès le nombre quatre ils ont recouru à une addition (1 + 3). A son tour, cinq contiendrait quatre2. Ges étymologies 15

peuvent sembler subtiles ; mais si l’on pense au prodigieux frottement qu’ont dû subir les noms de nombre, si

Fou songe, par exemple, au français onze, douze, où la syllabe ze représente le latin decem, les hypothèses de notre auteur ne paraîtront pas d’une hardiesse excessive. Parce que l’homme n’a plus conscience de la raison qu’il a déposée dans les choses, les choses n’en ont pas moins leur raison.

Nous ne voulons pas dire que tous les noms de nombre doivent leur origine au même procédé. Il est probable que le mot daçan ffdixn renferme la même racine qui se trouve dans SiKrvXos. D’autres noms ont pu être d’abord des termes signifiant crtroupe, assemblage, amasi>, et le langage, en les rangeant dans un certain ordre, leur aura imposé la signification d’un nombre déterminé. C’est ainsi que, dans notre nomenclature militaire, les mots compagnie, bataillon, régiment, brigade, division sont subordonnés les uns aux autres de la façon la plus rigoureuse, sans que rien, dans la signification étymologique de ces mots, dût faire assigner nécessairement à aucun d’eux une place plutôt qu’une autre.

À partir de onze, l’étude devient plus aisée, la composition des mots nous étant, grâce à leur signification, indiquée par avance. Mais sans cette nécessité intrinsèque, il eût été difficile de reconnaître des contractions quelquefois étonnantes. Dans le sanscrit trinçat « trente v, la dizaine (daçat ou daçati) n’est guère représentée que par sa seconde syllabe, tandis que dans shashti a soixante v il ne reste que la dernière. Dans le sanscrit çatam cent n, il ne subsiste qu’une faible partie du mot entier qui est daça-

daçatam ce dix fois dixn; une fois le produit obtenu, le langage a effacé la multiplication1.

Quelques paragraphes sont ensuite consacrés par l’auteur aux nombres ordinaux. Mieux que toute autre partie du vocabulaire, les nombres ordinaux nous montrent le continuel travail de restauration et de redressement auquel sont soumis les idiomes. La plupart des langues indoeuropéennes ont refait à plusieurs reprises cette classe de mots. Comme il importe à la clarté du discours que le nombre ordinal rappelle par sa forme le nombre cardinal dont il est tiré, et comme, sous l’action des lois phoniques , ces deux termes sont quelquefois altérés de telle façon qu’ils deviennent étrangers l’un à l’autre, l’instinct populaire rétablit l’accord et remédie au défaut de symétrie en créant des expressions nouvelles. C’est ainsi qu en français moderne quint, dîme, qui étaient les représentants naturels de quintus, decimus, mais dont la ressemblance avec cinq, dix était ou effacée ou trop peu explicite, ont été remplacés par cinquième, dixième. La même reconstruction avait déjà eu lieu dans les langues anciennes. Il ne faut donc point essayer, comme s’y efforce notre auteur, de ramener à une forme commune le latin oclâvus et le sanscrit ashtama-s2. Ces mots n ont point le même suffixe et la grammaire comparée doit ici reconnaître des dérivations différentes.

1 Le gothique a consciencieusement rétabli le mot entier : taihun-taihund rrcent ».

* Voyez tome lt, page *2 45.

LES PRONOMS. ,

Quand on remonte jusqu’aux premiers temps du langage, la différence entre les pronoms personnels et les pronoms démonstratifs s’efface. En effet, le geste, qui était le commentaire naturel de la parole, servait à faire comprendre si l’homme se désignait lui-même, ou s’il voulait parler de celui à qui s’adressait sa voix, ou s’il pensait à quelque personne ou à quelque objet éloigné. Il ne faut donc pas s’étonner de retrouver parmi les pronoms démonstratifs les mêmes racines que l’usage a également affectées aux pronoms personnels. La syllabe ma, qui désigne le moi, fait partie intégrante du thème composé i-ma cf celui-ci tî. La syllabe a, que Bopp reconnaît avec raison dans le nominatif a-ha-m « je*, fournit aussi le premier élément de a-ya-m « ille *» 16-

Gependant, il faut que la distinction entre les pronoms personnels et les pronoms démonstratifs, sans être primitive, soit fort ancienne, car elle s’est traduite par une différence très-caractéristique, à laquelle participent tous nos idiomes. Les pronoms «moi, toi^ ne prennent point la marque du genre, soit que le langage ait jugé inutile de distinguer le sexe en des pronoms qui supposent la présence de la personne désignée, soit que la flexion de ces pronoms ait déjà été arrêtée en ses traits principaux avant la création du féminin. Quant au pronom personnel de la troisième personne, c’est-à-dire au pronom réfléchi cr soi n, il se dispense également de l’expression du genre : il a pu d’autant plus aisément s’en passer, qu’employé toujours aux cas indirects, il figure seulement dans des phrases où l’action fait retour sur un sujet déjà connu.

La déclinaison des pronoms offre un certain nombre de particularités qui n’ont pas encore trouvé toutes une explication satisfaisante. L’une des plus remarquables, c’est l’addition du thème pronominal sma, qui a lieu régulièrement en sanscrit et en zend à certains cas des pronoms de la troisième personne. Ainsi le pronom ta fait au datif tar-smâi, au locatif ta-smin, à l’ablatif ta-smât. Nous avons déjà ici un exemple de la facilité avec laquelle les thèmes pronominaux se juxtaposent et se soudent entre eux.

Dans les pronoms de la première et de la seconde personne, le thème sma figure aux cas du pluriel, et sa présence en ces mots doit être très-ancienne, car elle est attestée par le grec17, par le gothique et le lithuanien2. On lira avec intérêt les ingénieux paragraphes où M. Bopp, analysant les pronoms a^smê «nousu, yu-shmê crvousn, donne de la présence du thème sma une raison toute logique et philosophique. C’est que le moi, selon Bopp, ne

peut pas avoir de pluriel : quand je dis tt nous a , j’exprime une idée qui comprend à la fois le moi et un nombre indéterminé d’autres individus qui ne sont pas moi. Le pronom a-smê est donc un composé copulatif signifiant <f moi [et] eux n18. Notre auteur se rencontre ici avec Apollonius Dyscole, qui, traitant du pronom, avait fait des observations analogues sur la compréhension logique des mots et nous fl et (r vous a2.

Arrêtons-nous quelques instants aux agglutinations pronominales. Elles ne se font pas toutes de la meme façon. Ou bien, ce sont des thèmes non fléchis qui se soudent ensemble, et le dernier seul prend les flexions casuelles : c’est ce que nous venons de voir pour les pronoms a-smê, iju-shmê. Ainsi sont formés en sanscrit les thèmes composés a-na, i-ma, ê-la, ê-ka3; en grec, clv-to-s; en latin, û-nu-s (archaïque oi-no-s'j. C’est la composition la plus ancienne et la plus organique. Ou bien, les deux pronoms, simplement juxtaposés, se déclinent l’un et l’autre : tel est, en grec, le pronom vstis; en latin, le pronom quisquis. Ou enfin, le premier membre du composé se fléchit, et le

second, qui est traité comme une particule enclitique, reste invariable. G est ce que nous trouvons, par exemple, dans le sanscrit kaç-cit, kaç-cana, dans le grec ô-^s, dans le latin i-dm.(pour ü-dem), qui-dam, qui-cunque, hi-c, quis-que.

Ces trois sortes de composés représentent trois états successifs de la langue. On voit quelquefois un même pronom passer de l’un à l’autre. Le grec 6Ss pouvait encore fléchir son second terme au temps d’Homère et d’Àlcée, comme le prouvent le datif toï$S&gi et le génitif tSjvSsojv. Le latin hi-e déclinait anciennement les deux thèmes pronominaux dont il est composé, si nous en croyons la forme heicei conservée sur une inscription1. Ces mots nous montrent comment la vie grammaticale se retire peu à peu du second terme : privé de l’accent, ne faisant d’ailleurs que répéter les désinences du premier pronom, il perd une déclinaison qui paraît superflue, et il descend alors à l’état de simple enclitique.

A côté de ces formations, il faut mentionner les irrégularités et les bizarreries du langage. On ne peut guère expliquer le latin is-te que comme un composé dont le premier membre est un nominatif masculin pétrifié19 20. Tandis que le pronom ipse, au temps de Scipion l’Africain et de Plaute, fléchissait sa première partie et laissait la se-

coude invariablele latin classique a fait passer la flexion à la fin.

C’est le besoin de donner plus de corps à ces mots, joint au désir de montrer plus expressément les objets en accumulant les racines indicatives, qui a fait creer tant de pronoms composés. On sait combien les idiomes modernes sont allés loin.dans cette voie : il suffit de citer l’italien stesso, le français celui-ci. Dans notre mot même, on découvre plus de thèmes pronominaux qu il ne contient de lettres. Les langues anciennes, sans avoir porté l’agglutination aussi loin, ont pourtant donné des mots comme toctovtos, TtfXtKOVTOs, quicutique, qui ne le cedent guère à ces exemples. C’est ce penchant des pronoms à s’attirer les uns les autres qui a, suivant une théorie tres-vraisemblable, produit les génitifs et datifs latins comme ülius, illi, dont pendant longtemps on na su donner aucune explication plausible2. Mais l’exemple le plus curieux est sans doute le pronom de la première personne cfjett, en latin ego, en sanscrit aham : dans ce pronom, que la philosophie se plaisait, il y a trente ans, à proclamer un mot indécomposable et irréductible, 1 analyse philologique a découvert trois racines différentes3.

Nous dirons maintenant quelques mots des divers thèmes

1 Opéra, Jadis, consiliis reque eapse bem méritas (Festus, au mot reque).

— Eampseanum (Plaute, Aul. V, 7).

2 Voyez la théorie exposée par M. Fr. Meunier dans les Mémoires de la

Société de linguistique de Paris, I, p. ih.

3 Aham, pour agham, se compose : i° du thème démonstratif a; a0 du thème gha, qui existe en sanscrit comme enclitique et qui a fourni au grec lu particule yè\ 3° de m, désinence du nominatif dans les pronoms (comparez Iva-tn, a-ya-m. i-da-m).

général

pronominaux que Fauteur a réunis sous le litre de : (c Pronoms de la troisième personne b1.

La première et la seconde personne n ont point de thème spécial pour marquer l’action réfléchie; on trouve, par exemple, le même accusatif dans cette phrase « il me regarde * et dans cette autre ce je me regarde*. Au contraire, à la troisième personne, ce n’est point le même pronom qui est employé comme régime dans «je le regarde* et dans «il se regarde*. La raison de cette différence est facile à comprendre : pour celui qui parle, il n’existe qu’une seule première et qu’une seule seconde personne. Au contraire, le domaine de la troisième personne est sans limites, et il importe à la clarté du discours que parmi les nombreux thèmes de la troisième personne, il y en ait un qui soit spécialement employé quand il s’agit de marquer le retour de Faction sur le sujet. Ce pronom est si nécessaire que les langues qui Font perdu, comme l’anglais21 22, ou qui Font rendu indéclinable, comme le sanscrit, ont du le remplacer soit par une circonlocution ( him-self), soit par un substantif (âtman ce esprit, âme*).

Quelques idiomes emploient sva comme le pronom réfléchi par excellence, de sorte qu’il signifie tour à tour «moi-même, toi-même, soi-même*. Le grec savroC, par exemple, dont la partie initiale è n’est pas autre chose que le thème sva, peut avoir ces trois significations23. En an-

ci en slave, éitim san veut dire «je m honorer, quoique la traduction littérale soit cchonoro se^; de meme, citesi san (f tu t’honores v, littéralement cr honoras se^. Il est difficile de décider si le pronom sva a eu dès l’origine cette aptitude générale à représenter toutes les personnes, ou si c’est par une sorte d’abus qu’il a pénétre de la troisième dans la seconde et dans la première. On verra plus loin les conséquences que notre auteur a tix*ees de ces faits

pour l’explication du passif latin \

Si la différence entre les pronoms personnels et les pronoms démonstratifs s efface quand on remonte le cours des Ages, à plus forte raison devons-nous regarder comme d’origine secondaire les distinctions que 1 usage a établies entre les pronoms démonstratifs, interrogatifs, relatifs et indéfinis. Les thèmes pronominaux avaient dans le principe une signification indéterminée qui les rendait tous également propres à remplir tour à tour ces différentes fonctions. C’est petit à petit, à mesure que le langage s’est fixé, et grâce à une syntaxe plus savante, que la spécialité des pronoms a commencé à se dessiner. L’étude des suffixes nous ramène à une période où ka, ya, na, ta étaient synonymes. Les pronoms composés ont gardé aussi quelque chose de cet état flottant du langage. Tandis que le thème ka, employé seul, sert à l’interrogation, nous voyons que dans le composé êkn k un m il figure avec un sens affirmatif. Ainsi qu’il arrive souvent, le compose nous a conserve

l’acception la plus ancienne.

Une des tâches de la grammaire comparée sera de re

t

voyez S 476 et suîv.

chercher à quelle époque la spécialité de la fonction a commencé pour les pronoms. II n en est qu un dont on puisse affirmer avec certitude qu il avait reçu un emploi distinct dès avant la séparation des idiomes aryens : nous voulons parler du thème précité ka, auquel, dans toute la famille, est dévolue la fonction interrogative. Pour tous les autres, le doute est permis. M. Bopp parait supposer que le thème ya avait dès la période indo-européenne le rôle de pronom relatif que nous lui voyons en sanscrit. Mais si l’on examine les dérivés du thème ya, dont la plupart sont purement démonstratifs1, si Ton songe qu’en latin et en gothique la fonction du pronom relatif a été imposée par surcroît au thème ka, si l’on prend garde enfin à l’emploi du pronom ya dans les textes védiques24 25, on est amené à penser que la spécialité de la fonction ne remonte pas pour ce thème aux temps reculés où M. Bopp a cru pouvoir la fixer. L’exemple de l’allemand, qui emploie der dans le même sens que welcher, montre avec quelle facilité une langue peut infuser la signification relative dans un thème pronominal quelconque26.

Rien n’est plus naturel que de rencontrer comme article dans une langue le même mot qui est pronom démons-

tratif dans une autre. Ainsi le thème la cr celui-ci n, qui a fourni la seconde partie de clv-tos et de is-le, est devenu l’article en grec et en gothique. Le thème composé ma, qui a donné à l’irlandais son article an tr le n, conserve sa qualité de pronom en sanscrit et dans les idiomes letto-slaves. La création de l’article est due au môme besoin de montrer les objets qui avait fait inventer d’abord les suffixes et les désinences, et qui a poussé quelques idiomes à incorporer un pronom aux adjectifs. De même que les désinences ont perdu petit à petit leur signification démonstrative pour n’avoir plus qu’une valeur logique, de même aussi l’article : grâce au progrès de la syntaxe, il n’a plus guère servi qu’à l’agencement de la phrase et à la perspective grammaticale.

Parmi les pronoms démonstratifs proprement dits, les langues, arrivées à une certaine culture, font ordinairement un choix, et emploient les uns pour désigner les objets rapprochés, les autres pour marquer ce qui est situé au loin. Il est clair que cette distinction, qui appartient surtout à la langue écrite, n’a rien de primitif. A l’origine, les thèmes qui voulaient dire c? celui-civ pouvaient signifier aussi « celui-là v. La véritable fonction des pronoms, dit M. Bopp, est de désigner une personne ou une chose : c’est l’esprit qui supplée le lieu plus ou moins éloigné.

Cette remarque conduit M. Bopp à 1 une de ses explications les plus ingénieuses et les plus profondes. H s’agit de rendre compte de la négation. Dans la plupart des langues de la famille, la négation est exprimée par la

syllabe na1 : or, cette même syllabe a d’autres fois une valeur purement démonstrative. Elle entre en composition dans les pronoms ana « celui-ci 77, êna (mênfie sens)2; et si nous remontons jusqu’aux textes védiques, nous trouvons une particule na qui est employée avec le sens démonstratif ou relatif, pour signifier rtde même que, comme377. Partant de ces observations, fauteur n’hésite point à rattacher la négation à la racine pronominale na. Puisque l’affirmation est partout marquée par une expression pronominale, par i-ta en latin, par ta-thâ en sanscrit, par ja ou jai en gothique, le contraire de l’affirmation doit pouvoir s’exprimer à l’aide d’un mot qui formera avec elle la même antithèse qu’en latin classique crillud» avec «hoc 77. Na ne sera donc pas, à proprement parler, une négation, mais un pronom servant à marquer l’éloignement. Et, en effet, de ce qu’on me refuse une qualité, il ne s’ensuit pas qu’on supprime cette qualité : on se contente de l’éloigner de mon voisinage ou de ma personne4. Si, en outre, nous songeons que le geste était l’accompagnement obligé de toute racine pronominale, nous par-

1 Sanscrit na, latin ne (nëfas, nëqueo), gothique ni, ancien slave ne ou ni, grec vïj (vrfxepeaç, vrjxrfirfs). Le latin non est une abréviation de nœnum, pour ne otnum; l’allemand nicht est la réunion de deux mots qui sont encore séparés en gothique : ni vaiht rrnon quelque chose».

,2 ^ c/itt correspond le latin oino-s (plus tard unu-s), le grec oïxnj (Tas au jeu), le gothique ain-s (run». Nous trouvons aussi le thème pronominal na dans le grec èneï-vos.

3 En latin, nam est au thème na ce que quam, tam, jam sont aux thèmes ha, ta, y a.

4 On peut comparer, dans nos langues modernes, les locutions comme ; «Loin de moi la pensée.. . », ou : «loin de songer à... ». Ces tours équivalent à des négations.

c.

iu.

viendrons à comprendre comment la particule na a pu

prendre le sens qui lui est resté27.

Ainsi tombe la ligne de démarcation qu a priori on serait tenté de supposer entre les mots affirmatifs et négatifs. Les particules grecques où et prt (= sanscrit ma), 1 a privatif se rattachent également à des thèmes pronominaux.

A vrai dire, on eût été en droit de s etonner, si le langage dans son enfance avait trouvé un signe spécial pour 1 idee absolue de la négation, quand la plus savante et la plus abstraite de toutes les langues, l’algèbre, pour marquer les quantités négatives, a recouru à un signe qui, pris en lui-même, ne marque pas autre chose que lidée positive

de retrancher. ; Ç i

Si du sens des pronoms nous passons à leur forme, nous trouvons également matière à nombreuses observations. M. Bopp a montré, par exemple, qu’à côté du thème interrogatif ha, il existe deux thèmes secondaires ki et ku, dont au moins le premier a laissé des dérivés dans les langues de l’Europe. En latin, la déclinaison de quô (= sanscrit ka), devenue défective, s’est complétée a l’aide du thème qui (= sanscrit ki) : c’est ainsi qu’à côté du génitif pluriel quorum nous avons le datif-ablatif quibus, et à côté de l’accusatif féminin quam, le masculin quem. Cette double déclinaison apparaît encore mieux dès qu’on y joint les adverbes, les prépositions et les conjonctions qui en sont comme des fragments détachés : ainsi la conjonc-

tion quum est le masculin de quamx, quia est le pluriel neutre de quid.

L’observation de notre auteur aurait pu être généralisée : la plupart des thèmes pronominaux se présentent à nous sous une triple forme, cest-à-dire qu’ils ont tour à tour les voyelles a, i et u. A côté du thème ta, il a dû exister un thème secondaire ti, auquel se rapportent les formes latines aur-tem et i-tem; à côté de na, nous avons ni qui a donné nem~pe, et nu qui est resté en sanscrit comme particule interrogative, et dont peuvent être rapprochés le grec vv et vvv. Cette faculté de transformation de la voyelle est un des traits qui distinguent les racines pronominales des racines verbales2.

Nous n avons pas l’intention de passer en revue tous les thèmes de la troisième personne. Leur grand nombre a été la cause principale de la richesse et de la flexibilité de nos idiomes, car ils se retrouvent à peu près tous comme suffixes, et, en se combinant entre eux, ils ont permis de multiplier presque a 1 infini les dérivés d’une racine. De plus, ils ont donné naissance à ces innombrables particules qui sont comme les jointures du discours, et auxquelles nos langues doivent le mouvement, la souplesse et la force de leur syntaxe.

Nous passons maintenant à' la classe des mots que

La préposition cum est originairement identique avec la conjonction

quum : le propre de ce mot est de marquer la concomitance. Suivi d’un

verbe, il signifie «en même temps que»; devant un nom, il veut dire «avec».

* f tbème ma> nous av«ns une forme mi dans ïe sanscrit ami-

sham y amîhkis, et une forme mu dans anrnm, amûni.

c.

i\l. Bopp appelle er adjectifs pronominaux^. Le propre des pronoms, selon la définition de notre auteur, étant de désigner des personnes ou des choses, les mots tels quemeus, tuus, suus, talis, tantm, ô<tos, 'tàoïos ne peuvent être des pronoms, mais seulement des adjectifs pronominaux. En tête de cette classe, on trouve les adjectifs possessifs. De même que nos idiomes ont remanié à plusieurs fois leurs noms de nombre ordinaux pour les maintenir d’accord avec les nombres cardinaux, de même ils ont refait les adjectifs possessifs pour les tenir, autant que possible, en ligne avec les pronoms personnels. Il ne faut donc pas plus chercher à rapprocher meus de ê(ios que du slave mo-j. Mais à défaut des mots eux-mêmes, on peut comparer les modes de formation : on arrive, sur ce point, à des observations intéressantes.

L’une des plus importantes, c’est l’échange constant et réciproque qui existe dans toutes les langues entre l’adjectif possessif et le génitif du pronom personnel ou démonstratif. Tantôt nous voyons, comme en latin, que le pronom personnel, ayant perdu son génitif, emprunte simplement la forme qui lui manque à l’adjectif possessif correspondant; ainsi meî n’est pas autre chose que le génitif de meus, noslrî celui de noster, et nostrum (formé comme deum, cœlicolum) est le génitif pluriel du même mot. D’autres fois, c’est l’adjectif possessif au neutre ou privé de flexion qui sert de génitif au pronom personnel : tels sont asmâkam ce de nous* (littéralement et nôtres), yushmâkam ce de voustî (littéralement et vôtres) en sanscrit, meina cc de moi «n (littéralement et mon tî) , unsara ce de nous \ (littéralement et nôtres) en gothique. ’

Mais nous avons aussi des exemples de l’échange inverse, et le génitif des pronoms personnels ou démonstratifs peut donner naissance à un adjectif possessif. C’est ce qui a eu lieu pour le français leur et pour le latin eu-jus9 cuja, cujum. Nulle part cet emprunt n’est aussi curieux à étudier que dans les langues germaniques. On sait qu’en allemand et en anglais le pronom possessif n’est pas le même si c’est d’un homme ou d’une femme que je parle, que dans le premier cas, par exemple, et son habit * se dira sein kleid, his cloth, mais, dans le second, ihr kleid, lier cloth. Cette faculté, qui à première vue semble une invention des langues germaniques, s’explique très-bien du moment qu'on sait que ces pronoms possessifs proviennent d’anciens génitifs du pronom (fil, elle*».

Le chapitre que nous analysons se termine par un certain nombre de rapprochements où l’on ne reconnaît pas toujours le coup d’œil habituellement si sur et si juste de notre auteur. Quand, par exemple, il l’etrouve dans le grec tifklms le sanscrit tddriça crteK, quand il identifie tuvunt et Ttjfiogy tadîya et toios, quand il pense découvrir dans l’adverbe Trivinc/L le substantif sanscrit nie

O

cr nuit h, nous devons convenir qu’il dépasse les bornes de la méthode comparative. Mais au temps où M. Bopp avait présenté pour la première fois ces rapprochements, on n apercevait pas encore assez clairement la limite que la science nouvelle devait se détendre de franchir.

LE VERBE.

LA. RACINE ET LE THEME VERBAL.

eH*

Le verbe est la partie de nos idiomes la plus anciennement développée et celle où ils présentent les ressemblances les plus frappantes et le parallélisme le plus con-inu. La conjugaison est, en outre, une des deux pièces essentielles de notre mécanisme grammatical. On ne peut donc pas s’étonner que M. Bopp ait, de tout temps, montré pour l’étude du verbe une sorte de prédilection. Il en avait /ait le sujet de son premier écrit; il y a consacré plus du quart de sa Grammaire comparée. Ce sont, sauf quelques défaillances, les chapitres les plus remarquables de l’ouvrage : sur certains points, il ne reste rien à ajouter

aux explications de notre auteur1.

Réduit à sa forme la plus simple, le verbe se compose de deux racines juxtaposées : l’une attributive, comme ad (t manger n, bhâ ce briller n; l’autre pronominale, comme nia crjeD, ta «ilSoit que la seconde syllabe, étant dépourvue de l’accent tonique, ait pour cette raison affaibli sa voyelle, soit que nous ayons devant nous un theme secondaire28 29 30 31, ma est remplacé par mi et ta par li. Ainsi ont été formés ad-mi crje mange v, bhâ-li « il briller. Ce verbe

présente donc la même combinaison de racines que le nom. On se rappelle, en effet, que les mots comme ducs, pXdys renferment une racine attributive suivie d’une racine pronominale (sæ). Mais le rapport entre les deux termes n’est pas le même : si nous appliquions à cette syntaxe intérieure les dénominations que l’analyse logique nous a rendues familières, nous dirions que dans ducs le pronom démonstratif est construit en apposition avec l’idée de conducteur, tandis que dans bhâ-ti le pronom est sujet et bhd attribut.

Tous les verbes ne présentent point une construction aussi simple, de même que tous les substantifs ne sont point des mots-racinesQuand on considère des verbes comme SiSo-fxev, Sslx-vv-fxev , Sda-vct-fisv, (pevy-o-fisv, tU7T—To—fisv, Sax-vo-fisv, Xctfxê-dvo-fxev, et qu’on les compare aux racines So, Six, Sol[x, (pvy, tw, Sax, Àa£, on s’assure que différentes syllabes peuvent s’insérer entre la désinence et la racine verbale, qui elle-même peut être redoublée, ou renforcée, ou nasalisée. Ces modifications donnent lieu à une distinction importante : celle de la racine et du thème verbal. A côté de <pvy nous avons un theme (pevyo ou (psvys, à côté de Xa£ on a Aajxëavo ou ’k&fiScLVQ, à coté de oajx nous trouvons Sctfivtf ou Sccfivoc, à coté de So Ion obtient StSw ou SiSo. Tandis que la racine demeure toujours la même, le thème, c’est-à-dire la partie du verbe qui reste après qu’on a retranché les désinences personnelles, varie selon les temps, les modes, et même quelquefois selon les personnes2.

1 Voyez S 111.

A 1 optatif, par exemple, nous avons pour thème fisvyoi, au subjonctif

Les modifications et insertions dont nous venons de parler n’ont pas lieu à tous les temps, mais seulement au présent et à l’imparfait. On est convenu d’appeler ces temps cries temps spéciaux», par opposition aux «temps généraux n, où ces modifications et insertions manquent.

Les grammairiens indous ont divisé tous les verbes en dix classes, d’après la forme que prend le thème dans les temps spéciaux. Ainsi, pour donner une idée de cette division, les verbes qui, comme Awr, <pvy en grec, renforcent leur voyelle radicale et insèrent une voyelle devant les désinences (Aswr-o-fAsr, (pevy-o-(isv), composent la première classe; les verbes qui, comme ôp-vv-fisv, Ssik-vv-fxsv, intercalent la syllabe nu entre la désinence et la racine, ont été placés dans la cinquième classe; ceux qui prennent un redoublement, comme Tids-pe-v, StSo-pev, appartiennent à la troisième; ceux qui adjoignent immédiatement la désinence à la racine, comme ecr-f/iv, <pa-fiév, constituent la seconde. Il faut se reporter au premier volume de la Grammaire comparée (S 109a) pour trouver le détail de cette classification, qui peut s’appliquer, avec de légers changements, à toutes les autres langues de la famille. Les modifications et insertions qui servent de critérium ont été nommées pour cette raison les caractéristiques des classes.

Notre auteur, en reproduisant cette division, se montre le disciple des Indous. Mais concurremment avec celle-ci, M. Bopp en établit une autre qui est son œuvre propre,

(psvya ou Çsvyrj, à l’imparfait èÇevyo ou è<pevye, à l’aoriste ê(pvyo ou è<pvye. Au présent singulier, nous avons SfS&J, au présent pluriel et duel et qui a le mérite de pénétrer plus profondément dans l’organisme de nos idiomes. Gomme la classification des Indous, elle s’applique seulement aux temps spéciaux, car dans les temps généraux la conjugaison de tous les verbes est la même. Nous exposerons brièvement en quoi elle consiste, et pour être plus clair, nous emprunterons autant que possible nos exemples à la langue grecque.

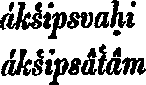

Sur un certain nombre de points, les verbes grecs se divisent nettement en deux catégories. Premièrement à l'optatif.* A côté des formes (pép-o-fisv, (p&vy-o-fisv, TU7r-To-jxet% SâK-vo-fjLsv, XocpL&-divo-fxev, nous avons les optatifs

(pép-0-L-[ieV, TV7T-TO-l-flSV, §<XK-VO-i-(XSV^ XoL[l€-&VO-l-fA£V,

qui se distinguent seulement de la personne correspondante de l’indicatif par l’addition d’un «. Au contraire, les verbes comme èa-fiév, Tide-fiev, SiSo-çiev, ïc/la-fiev prennent à l’optatif, non pas seulement un <, mais la syllabe trf : é(<r)-«7-jxeî>, Ti6s-(rj-fisv, SiSo-irj-pzv, idla-irf-fiev. II ne faudrait point croire que cette différence soit particulière au grec : on la retrouve, exactement pareille, en sanscrit, où bhar-a-i-ma «que nous portions * correspond à (pép-o-t-fisv et (fys-yâ-ma «que nous soyons?) à è{cr)-iy-pzv* Les mêmes verbes qui diffèrent de la sorte à l’optatif se séparent également à l’impératif, comme on peut s’en assurer en comparant <pip-e, Sâx-vs, tutt-ts à h-Qt, StSte-OiÔfAvv-Oi, et le sanscrit bkar-a, «porte!* à ê-dhi «sois!*, yung-dhi «joins!*. Une troisième différence non moins marquée se trouvait au subjonctif; tandis que <pep&),

1 ÀXU, &vct<r<T, ïkrfQi, hihoô&t poi nXéos èad'kàv.

Odyssée, III, 38o.

Àe/ir« ont partout au subjonctif un w ou un lancien subjonctif de Ifisv est ibftsv. Mais le temps a fini par effacer cette différence, en grec comme en sanscrit. Enfin il existe un quatrième point sur lequel ces verbes se séparent : c’est qu’à certains temps, par exemple au présent de l’indicatif, les verbes comme (psvyco ont un theme invariable devant les désinences du singulier, au pluriel et du duel, tandis que les verbes comme Tiôrffu ne présentent pas le même thème au singulier qu’aux deux autres nombres. Tandis qu’on dit, par exemple, (pevyoy et (psv-yofisv, nous avons sïfit et ijisv, MSeofii et SiSofiev, Ssixvvfii et Ssixpvfi&vî et de même en sanscrit, tandis quon dit bhara-si « tu portes et bhara-tha « vous portez r>, nous avons é-wii crje vais■» et i-wuis ou i-tnosi nous allons^. Comme on le voit par l’accord du sanscrit et du grec, toutes ces différences remontent à la période indo-européenne : des avant la séparation de nos idiomes, les verbes comme (pevyto s’éloignaient sur au moins quatre points essentiels des verbes comme StSœfit1.

Ce sont là les faits qui ont amené M. Bopp à établir deux conjugaisons principales (haupt-conjugationen). Dans la première, il place les verbes comme (pevyv, Aaft&mo, TU7rîco; dans la seconde, ceux comme sipJ, rtOïïfM, SeU-vvfu* Ainsi que le doit faire une bonne classification, celle de notre auteur s’applique à plusieurs caractères qui

a

1 Les optatifs dits attiques, comme (ptXotyv, Ttpwyv, Zyhtlijv, semblent contredire cette classification. Mais e’est là très-probablement une flexion moderne, imitée de la conjugaison en fit, pour éviter une contraction excessive. U est difficile de croire que les verbes comme ttfiaa,

qui sont les.plus récents de tous, puisqu’ils répondent a la dixième classe sanscrite, soient restés à l’optatif plus archaïques que les autres.

^3

ter

$

h

(sauf les altérations apportées par le temps) se retrouvent constamment ensemble et ne vont point l’un sans l’autre. Ce qui prouve, en outre, que cette division est conforme à la nature des choses, c’est que la séparation en deux conjugaisons principales, qui avait déjà lieu dès la période indo-européenne, s’est encore élargie dans la suite des siècles, et que de nouveaux caractères distinctifs sont venus s’ajouter à ceux qui existaient d’abord. En grec, par exemple, les verbes de la première conjugaison principale se distinguent à l’indicatif présent de ceux de la seconde. On a, d’une part, (pépca, et de l’autre T/d#pu, (pépsts et tidrfs, (pépet et tiûtfai.

C’est là, il est vrai, une différence secondaire et de date relativement récente, car en sanscrit tous les verbes sans exception ont à l’indicatif présent les désinences mi,, si, ti. Mais ce n’en est pas moins une confirmation de la théorie de notre auteur. On en peut dire autant des différences qui se sont introduites à l’infinitif (ndévcu, Àvem) et au participe (rideis, Àvcw). Les grammairiens grecs, qui ont divisé leurs verbes en deux catégories, et qui les ont désignées d’après la première personne de l’indicatif présentée sont donc rencontrés avec les linguistes modernes, ou plutôt M. Bopp, s’appuyant sur un ensemble de faits en grande partie inconnus à l’antiquité classique, a confirmé, approfondi la division qu’une observation nécessairement incomplète avait fait établir. À la première conjugaison principale de Bopp correspondent les verbes en œ, à la seconde conjugaison principale, les verbes en pu1.

Le sanscrit également a ajouté des différences nouvelles à celles qui exis-

Mais il ne suffit point de tracer une classification : autant que possible il .faut en indiquer le principe. Ici la théorie de Bopp ne va pas aussi loin qu’on pourrait le désirer. Pourquoi les verbes comme Çsvyc*.), tv7i7go, X&fx,-ne se conjuguent-ils pas comme eijx/, 7Idyfu ? II est facile de constater que les premiers font précéder la désinence personnelle d’une voyelle 0 ou s (= sanscrit a), qui tantôt constitue à elle seule la caractéristique (Xéy-o-fxsv, Ç>sp-s-ts), tantôt en est la partie finale (Sax-vo-fiev,

C est cette voyelle qui est l’occasion d’une partie des différences que nous avons signalées. Mais elle 11e saurait les expliquer toutes, au moins en dernier ressort, et il est nécessaire de faire intervenir une autre cause, dont M. Bopp a généralement tenu trop peu de compte, savoir l’accentuation.

Pour ne pas allonger outre mesure cette exposition, nous dirons en peu de mots que les verbes de la seconde conjugaison disposent de 1 accent tonique avec une certaine liberté, de sorte que nous le trouvons tantôt sur la désinence, tantôt sur 1 une des syllabes du thème verbal. Nous avons, par exemple, en sanscrit, ë-mi crje vais 15 et i-mds (r nous allons 15. Le changement de voyelle est le résultat de ce déplacement de l’accent, car il est dans la nature du langage de renforcer les syllabes qui reçoivent le ton et

iaient entre les deux conjugaisons dans ia période indo-européenne : à la troisième personne plurielle du moyen, les verbes de la première se terminent en ante y tandis que ceux de la seconde ont perdu le n et font atê (comparez bkarante et dvishatêj. Au participe moyen, les verbes de la première conjugaison prennent le suffixe mâna, tandis que ceux de la seconde ont ana. Le grec est resté étranger à ces distinctions : il a Çép-o-vrat et ride-vrai, <psp-à-(ÀSvos et ridé-pevos.

d’affaiblir celles qui en sont privées. Au contraire, les verbes de la première conjugaison n’ont jamais l’accent sur la désinence : ïo ou Ys (= sanscrit a'j constitue une limite que l’accent tonique ne dépasse point. Aussi le thème reste-t-il le même à toutes les personnes et ne subit-il ni renforcement, ni affaiblissement. On ne peut guère douter que les verbes comme eîf« ne soient d une formation plus ancienne que les verbes comme (pspco, et cette instabilité de l’accent est la marque d’une époque où l’union entre la désinence et la racine n’était pas encore également étroite à toutes les personnes.

Le grec ne présente plus qu’une image imparfaite de ces variations. Une loi générale a fait reculer l’accent sur la pénultième ou l’antépénultième; mais les effets de l’ancienne accentuation ont survécu. C’est pour cette raison que nous avons eï*xt et iftsv, Setnvvfu et Ssikvv(jl$v, Sdft-vtyftt et SocfivSfiepl. Les différences qu’on remarque à 1 optatif sont dues également à la place autrefois occupée par 1 accent tonique (comparez bhârêma cc que nous portions^ et dvish-yâ-ma cc que nous haïssions u), et il est permis de conjecturer que tous les autres faits qui séparent les verbes de la première conjugaison de ceux de la seconde, se ramèneront, en dernière analyse, à la même cause.

C est à M. Benfey qu’appartient le mérite d’avoir mis en lumière le rôle que l’accent tonique joue dans la con-jugaison32 33. Au temps où M. Bopp donna une forme définitive à sa théorie du verbe, les lois de l’accentuation sanscrite étaient encore inconnues. Aussi attribue-t-il à des raisons d’équilibre les changements phoniques qu’on observe dans ê'-mi et i-mas, dans bi-bhar-mi et bi-bhn-mas. Mie st une ce désinence légères, devant laquelle le thème verbal i se renforce; mas est une crdésinence pesantes devant laquelle bhar s’affaiblit. Mais si aux noms de désinences légères et pesantes on substitue ceux de te primitivement atones a et de « primitivement accentuées r>, les observations de notre auteur conservent toute leur justesse1.

S’il fallait une preuve nouvelle que les verbes en fit appartiennent à un âge plus reculé que les verbes en , on la trouverait dans ce fait que ceux-ci envahissent peu à peu la place des autres. Déjà dans les Védas les verbes de la seconde conjugaison sont les moins nombreux; en grec, ils ne forment plus qu’un petit groupe; en latin, on ne peut guère citer que quelques formes, comme es-t, da-t, fer-t; il en est de même en gothique et en ancien slave, où nous avons, par exemple, is-t « il est^, slave jes-ti (même sens)34 35. La première conjugaison, plus uniforme, plus facile, finit par évincer ou par absorber la seconde. Quand elle ne peut se substituer tout entière à l’autre, elle lui impose une partie de ses formes. Le verbe grec

Sstxvvfxt ce montrera appartient encore à la seconde conjugaison; mais il a déjà un subjonctif Setxvvw et un optatif Ssixvvoifit qui sont de la première

En établissant à côté des dix classes distinguées par les grammairiens indous sa division en deux conjugaisons principales, M. Bopp a donc eu le mérite de placer une classification historique en regard d’une division uniquement fondée sur l’analyse. Mais il est allé encore plus loin : il s’est demandé d’où provenaient ces éléments adventices comme a, ya, nu, nd, qui aux temps spéciaux viennent s’insérer entre la racine et la désinence, et il a réussi à montrer que ce problème, devant lequel un esprit moins intrépide aurait reculé, pouvait être résolu.

Nous avons vu plus haut que les verbes les plus simples se composent d’une racine attributive suivie d’une racine pronominale. Mais au lieu d’une racine comme bhar cr porter s, budh cr savoir s dhnsh te oser s, le premier terme peut |aussi bien être un thème, c’est-à-dire une racine combinée avec un suffixe, comme bhara reporteurs, bôdha ce intelligent, intelligences, dhrishnu ce hardi s. On aura alors des formes verbales telles que bhara-ti ce il portes, bâdha-ti ce il sait s, dhrïshm-mas ce nous osons s. Il en est de même en latin. Par exemple, la racine spak revoirs a donné le verbe specere (dans ad-spicere, con-spicere} ; mais de spec viennent aussi le thème spec-to (nominatif speetns), qui a

Tout récemment, M. Guillaume Scherer, dans un livre plein de vues hardies, a supposé que les verbes en co étaient les plus anciens. Il nous a été impossible de nous rendre aux raisons qu’il donne (Zur Geschichte der deuischen Sprache, p. 173 et suiv.).

donné spectare, et le thème speculô (nominatif spéculum), qui a fait speculari1.

Les grammairiens indous ont très-bien observé ces diverses formations; mais ils se proposaient de faire l’anatomie de leur langue, et ils ne songeaient nullement à en être les historiens. S’agit-il d’expliquer bhara-ti, bédha-ti. dhnshnu-mas ? Ils supposent que la racine bhar a inséré un a devant la désinence (bliar-a-ti), que la racine budh a fait de même et qu’elle a, en outre, renforcé sa voyelle ( bôdh-a-ti), que la racine dhrïsh a intercalé la syllabe nu devant sa flexion (dhrtshHfm-mas). En un mot, ils attribuent au mécanisme de la conjugaison des syllabes et des modifications phoniques qui appartiennent au thème. C’est l’ordre systématique, c’est l’extrême précision de la grammaire indienne qui nous font illusion; mais, au fond, l’erreur est la même que si nous disions que la racine spec peut se conjuguer en latin d’après trois classa différentes, et faire au présent de l’indicatif specio, speao ou speculor.

On peut objecter que spectare, speculari gardent les syllabes ta, ula à tous les temps, au lieu que les caractéristiques sanscrites apparaissent seulement au présent et à l’imparfait. L’objection n’a pas manqué d’être faite : M. Pott36 37, partant de cette idée que le présent et l’impar-lait sont destinés à marquer une action qui se prolonge, a voulu .voir dans les caractéristiques l’expression de la durée. Entre ë(pevyov et e(pvyov, entre ëk&ij£<zvov et IXa&*>, il y aurait donc une différence originaire de signification. Notre auteur répond à cette théorie par des arguments aussi nombreux que concluants1. Comment croire que des signes si différents aient tous servi au même usage ? Il n’est pas exact de dire que le présent marque la durée : c’est l’action qu’il exprime. Quant à la durée, elle est sous-entendue par l’esprit, si le sens général de la phrase ou si la nature intrinsèque de l’action la réclament. En sanscrit, il a toujours été impossible de découvrir une différence de signification entre l’aoriste et l’imparfait. II en est de même pour l’ancienne langue grecque2 : la différence que certains auteurs plus modernes ont pu mettre entre èTvyyctvov et ëjvyov, entre ëXenrov et ëXmov, est le fait d’un idiome cultivé et discipliné qui ne veut perdre aucun moyen de parier à l’esprit et qui ne veut laisser oisive aucune différence de forme.

D’où vient, cependant, que hors du présent et de l’imparfait les caractéristiques disparaissent, et que nous ne les trouvions, par exemple, ni au futur, ni au parfait? M. Bopp fait remarquer que ces temps ont à porter déjà soit un verbe auxiliaire, soit un redoublement, et que le langage a voulu éviter sans doute des formes trop pesantes. H aurait pu ajouter que nous trouvons encore

1 Voyez S 5i 1, remarque 3.

3 Voyez, sur ce sujet, l’article de M. Thurot, dans les Mémoires de lu Société de linguistique de Paris, I, p. au

a

m.

quelques traces des caractéristiques dans les temps généraux : c est ainsi qu’Homère nous présente les formes StSw-cretv, StSdjaofxev^ qui ont gardé au futur le redoublement de la racine 38.

On peut donc, avec M. Bopp2, diviser tous les verbes, selon leur provenance, en deux grandes catégories : les uns venant immédiatement de la racine, soit simple (classe 2), soit redoublée (classe 3); par exemple, Ttdy-fjLt.

Ce sont les seuls qui, à prendre les choses dans leur rigueur, méritent le nom de verbes primitifs. Les autres sont formés d’un thème nominal, et ils devraient déjà être appelés verbes dérivés, si l’instinct'grammatical, s’emparant des suffixes, ne les avait à la longue rendus mobiles, et n’en avait pas fait librement usage pour enrichir et varier la conjugaison.