r ju c^r, .. • v. .•-“ , , ' •. , . . -

^s'Vi^/i^V^^vVvs'.. O:.- , ' ' ' '

jr, 7 rv i-jfc' '- A A- ." " —’'i - ' L

-Vf—' <r'~> —--------

{BnF

Gallica

La science du langage : cours professé à l'Institution royale de la Grande-Bretagne en l'année 1861 (3e édition,

revue [...]

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

{BnF

Müller, Friedrich Max (1823-1900). Auteur du texte. La science du langage : cours professé à l'Institution royale de la Grande-Bretagne en l'année 1861 (3e édition, revue et augmentée sur la 8e édition anglaise) / par Max Müller,... ; traduit de l'anglais, avec autorisation de l'auteur, par George Harris,... et Georges Perrot,.... 1876.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :

- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d'une publication académique ou scientifique est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».

- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l'exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.

- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter utilisation.commerciale@bnf.fr.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

r ju c^r, .. • v. .•-“ , , ' •. , . . -

^s'Vi^/i^V^^vVvs'.. O:.- , ' ' ' '

jr, 7 rv i-jfc' '- A A- ." " —’'i - ' L

-Vf—' <r'~> —--------

•î.w^w * .*

/J! Jr’y'-r ^y_V .r. *V,' ^ ;J. -

ïst

LA

^vô'fî

^-•’-'Vv'

►*,Vv 'ï/-

"îKc-'5'S:

Laa-

iV, r-J"rh^- -; .V -• 'i'v'l t

fcj i ( J -»|" ' * -*

*-.*,•.• r. >

Sî-

J*y.

%ï1

"’X .

i's f1 -•

-A' ,

■&À"

w

&■-

æ.' --'

aîs,* s.

v, ’

'■V-i

V ■■

^ "

V* - J '

* r. v s

jKA ^

PI'

f*2 - ",

fi'} <

&£/. ' ■ -

.

’1- ï ^

t^ V'' •

.<y^--

"li -" ' iV "| i-_^ .

“■j#J ) ' ,'.

't,

i'i %'

-3 . ,

x, r^

i

” .■■’ <■ t‘ ' j

nJ ,*

■r ;. ' ’

«H -' *“"•

l>*Sn ^

r-

i^v

'T:>^

ïü ‘

Cocas PROFESSE A I’IXSTITBTIOS royale de la GRAXDE-BREYAGSE

J i ; '-'.

- -* /

\ en l'année 1861 . P ■

c fl.

H ^ ffr

1 11 h'

£ iv r

' «■ T,

h-

%<&

■rf*

i\' %^v>-

>

MAX MDLLER......

► M - I'. - ■ —^^7 • ]!'■

ASSOCIÉ L T R A X a E j Èj>K yL ACADÉMIE DES INSSiUPTrONS ET BEMrESHÆTT^RES

r r/ÉlV^ PaDVESSEUR a l’dniversïté d'oxforu

.T

V

-j^ s ,

? Jj“ ’ A É.

+r1

J

/T,

OUVRAGE OUI k OBTENU DE L’iNSTITUT DE FRâSCE LE PRIX VOLNEÏ. EN 4862

TfiàDtHT BE l'AKOLAIS, AVEC L'AU TOB 1S AT 10 K DE L'AUTEUR

PAR

GEORGE HARRIS

Professeur au lycée Fonianes

|, ET GEORGE PERROT

r ' *‘< "- s \i

■7 ilèintor-e;^^ l'Institut, Professeur1 à la Faculté des Lettres de Paris

TROISIÈME ÉDITION, REVUE ET AUGMENTÉE

Sün LA HUITIEME EDITION ANGLAISE

h

/ J .

• - j

/ ' N-,

■ /V

. A

•* .*S. ti* ^ I T * *

i 4'Wi ■

K^/tc ' " - " ' “*

Cl. 4

A •••

^ -U, '. “

•* V

-É fe

PARIS

A. DURAND ET PEDONE LAURIEL, LIBRAIRES-ÉDITEURS

: RUE CUJAS, 9 (ANCIENNE RUE DES GRÈS)

4 876

r-. r. j

V-s

, -’p, ;> ‘r

‘ \ ï .W

■ 7

1 *J:'

■ /-a

4 , '

ï'* s V

V r • • -r. p.

'&; ■

!s v

^ , ' •

A A: ,lA

•? V-:v-'-

l 5■ ....iV/.;::-?

Hk 's t * y ^ \ ^ ti1 _ v

^ ,-A

V V'. ’V 1T-- ' ?

' ■,v-- 1 -

\

y . ,

K'i'i'v

Èi:*r;--r

t; -

t

î

t' -

*

*

• r

I

t

r

&

J

i

T

s

.1 -

t

AUTRES OUVRAGES DU MÊME AUTEUR

RJotrweEIes ILecons sue* la Science du Langage; ouvrage

traduit en français par les mêmes :

Tome I*r, I^îionétique et Étymologie, avec lune Notice sur l’auteur. Durand et Pedone Lauriel, 18^67, in.8°.

Tome II, Influence du Langage gui* ïa Pensée ; Mythologie ancienne et moderne-

Essais sur PIEistoire dès ï&eiigiôns, traduit par George Harris. Paris, Didier et Cie, 1872.

r *

Essais sue* Sa BfyttioSogie comparée, les TTraditions

et les Coutumes, traduit par George Perrot. Paris, Didier et Cie, 1873. -

T

f ''

ç-

r

COURS PROFESSE A IMSSTITBTIOS ROYALE DE LA GRANDE-BRETAGNE en l’année 1861

> PAR MAX MÜLLER '

ASSOCIÉ ÉTRANGER DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES

■ Aï b

s.

PROFESSEUR A L UNIVERSITE D OXFORD

'V-,

/OUYHAGÉ<DtiîVA ‘OBÏEfe'DE INSTITUT DE FRASCE LE PRIX mm W 1862

k

/

f vV,

- TRAHIT

\ . ' \ C- \ r\Î3E L’MWIj

Professeur au lycée Pontanes

A-ftOIiAIS, AVEC L’AUTORISATION DE L’AUTEUR

W # 4 1

f

Membre de U Institut . Professe tu* à la Pacnlté des Lettres de Paris

TROISIÈME EDITION, REVUE ET AUGMENTÉE

SUR LA HUITIÈME ÉDITION ANGLAISE

l r

A. DURAND ET BEDONE LAURIEL, LIBRAIRES-ÉDITEURS

HUE CUJAS, 9 (ancienne rue des grès)

\ 876

N

S

S 1

AUX

•r

RÉSIDENTS ET NON-RÉSIDENTS

DE QUI J’AI REÇU TANT DE PREUVES DE SYMPATHIE ET DE BONTE

DURANT LES DOUZE DERNIÈRES ANNÉES

POUR LE GÉNÉREUX APPUI

QU’ILS M’ONT DONNÉ LE 7 DÉCEMBRE 1860.

a

z

&

/

î

î'

lJ '

t’

F

lr

V."

AVANT-PROPOS DE LA TRADUCTION FRANÇAISE. ' (Pages xv à xxix).

. 4

PRÉFACES DE L’AUTEUR.

(Pages xxxi à xliv.)

N PREMIÈRE LEÇON.

[‘ - ■ , “

c

f ^

f A QUEL ORDRE DE SCIENCES APPARTIENT LA SCIENCE DU LANGAGE. .

\ • ,

‘ (Pages \ à 29.) .

| Importance de la science du langage. Sa date récente : les noms divers i qui lui ont été donnés : •philologie comparée, étymologie scientifique,

: linguistique, phonologie, glossologie. — Coup d’œil jeté sur l’histoire

; des sciences indudives. Trois périodes dans celte histoire : période

: empirique, période de la classification, période de la théorie. — Période

empirique. — Humbles débuts des différentes sciences : de la géométrie ; de la botanique ; de l’astronomie ; étymologie du mot anglais ; moon ; des mots Pléiades ou Vergiliæ, Hyades ou Pluviæ. — Nécessité .pour les sciences de rendre dès services pratiques. — La mythologie. Étymologie de Êos, . Tilhonos, Falum, Zeus, Luna, Lucina, Hecale,

! Pyrrha. — Le langage élève une barrière infranchissable entre l’homme, et les bêtes. — La classification dans les sciences. — Rôle de l’imagina-' lion et de la divination dans le progrès de la science: Copernic, Kepler. — La théorie. — Deux grandes divisions des connaissances humaines: les sciences de la nature, qui traitent des œuvres de Dieu ; les sciences : historiques, qui traitent des œuvres de l’homme. — Distinction profonde entre la philologie proprement dite et la philologie comparée ou

linguistique. Origine du nom de philologie comparée. — Le langage étant l’œuvre de la nature, et non une invention de l'homme, la philo* logie comparée doit être rangée parmi les sciences que nous avons i appelées sciences de la nature. — Nécessité d’étudier la science qui fait l’objet de ce cours dans les trois périodes déjà énumérées, la période empirique, celle de la classification, et celle de la théorie.

DEUXIÈME LEÇON.

O

de la distinction a faire entre le développement du langage ,

ET l’histoire DU LANGAGE.

(Pages 51 à 96.)

Objections contre la théorie qui classe la science du langage parmi les sciences de la nature. Première objection : le langage est l’œuvre arti-, ficielle de l’homme. Opinions de diverses écoles de philosophie sur l’origine du langage. — Deuxième objection : le langage est susceptible de développement et de perfectionnement, et se distingue par là des produits de la. nature. — Le développement du langage résulte de deux opérations distinctes, l’altération phonétique et le renouvellement * dialectal. Ce qu’on entend par altération ou corruption phonétique : étymologie de viginli, vingt, dérivé des deux mots d’où viennent deux et dix; ravages de l’altération phonétique. Renouvellement dialectal. Importance de l’étude des dialectes pour entrevoir la vie réelle du langage. Nombre infini de dialectes dans l’Asie centrale, en .Afrique, en /Amérique, dans la Polynésie et même en Europe. Les patois conservent souvent des formes plus primitives que les langues littéraires. Rapidité extraordinaire avec laquelle les dialectes se transforment, constatée par les missionnaires en Amérique ; même fait observé en Asie et en Afrique. Comment se forment les langues nationales. Dans quel sens les termes de mère et de fille peuvent s’appliquer aux langues : le latin et l’italien. Histoire du latin. Influence des dialectes et des patois sur le développement des langues : le langage porté en Islande par les réfugiés norvégiens est resté presque stationnaire depuis sept siècles, tandis que sur son sol natal il s’est scindé en deux langues distinctes, le suédois et le danois. Richesse des dialectes. Lois qui ont présidé au passage, du latin aux langues romanes. Dans quel sens nous parlons du développement du langage. Le développement du langage comparé non à la végétation d’un arbre, mais à la formation successive des couches terrestres. — Les individus ne peuvent influer en rien sur le développement du langage. — Troisième objection : la science du langage doit être classée parmi les sciences historiques,

- puisque nous ne pouvons nous rendre compte de la vie et du dévelop- ' pement d’aucune langue sans connaître l’histoire du peupie chez qui -elle s’est formée et surtout l’histoire de ses rapports avec les autres peuples. — La science du langage ne dépend aucunement de l’histoire; différence entre l’histoire du langage de l’Angleterre, et l’histoire de l’anglais. La grammaire est l’élément essentiel et la base de toute . /'classification des langues : c’est la grammaire qui nous fait ranger le /turc parmi les langues tartares et touraniennes, et l'anglais parmi les langues teutoniques, malgré l’origine diverse des mots qui composent le vocabulaire de chacune de ces deux langues.

TROISIÈME LEÇON.

PÉRIODE EMPIRIQUE.

(Pages 97 à 150.)

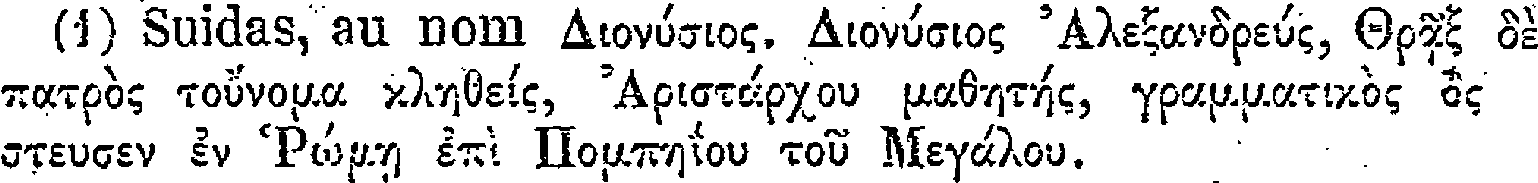

Spéculations métaphysiques sur la nature du langage dans les écoles de-l’Inde et de la Grèce : terminologie cffTpiaton, d’Aristote et des stoïciens.1 — La grammaire proprement dite doit commencer naturellement avec l’étude des langues étrangères; Indifférence des Grecs pour les langues des barbares. Les Interprètes dans l'antiquité. Voyages des; anciens philosophes grecs. — Bérose, Ménandre de Tyr et Manéthon ? écrivent en grec l’histoire de leurs patries respectives, la Babylonie, la Phénicie et l’Égypte. — Étude critique dé la langue grecque dans l’école d’Alexandrie. Les philosophes alexandrins inventent de nouveaux termes grammaticaux. Zénodole. Denys le Thraee, élève d’Aristerque, quitte Alexandrie et s’établit à Rome, vers le temps de Pompée, pour y enseigner le grec: il compose, à l’usage de ses élèves, la première ; .grammaire de la langue grecque. — Influence de la Grèce en Italie.

• dès les temps les plus reculés. Les Italiens reçoivent des Grecs leur’ alphabet, ainsi que les rudiments mêmes de la civilisation. Dès le temps de Caton, tous les Romains instruits savent parler le grec. —La*, première histoire de Borne est écrite en grec par Fabius Pictor. Livius Andronicus, Naevius, Plaute, Ennius, Térence, Poîyhe, les Seipions. Croyances religieuses des Romains. Cratès de Pergame donne les per. rnières leçons de grammaire à Rome, vers l’an 159 av. J.-G. Lucius Ælius Stilon : "Varron, Lucilius, Cicéron. Traité de César de Analogia. Arrivée de Denys le Thraee à Rome : la terminologie grammaticale qu’il emploie dans la grammaire grecque est celle dont nous nous servons encore aujourd'hui. — Les grammairiens des siècles suivants : M. Verrius Flaccus, Quintilien, Seaurus, Apollonius Dyscole, Probus, Donal, Priscien, .

QUATRIÈME LEÇON.

PÉRIODE DE LA CLASSIFICATION.

(Pages -lot à 196.)

Observations sur la grammaire empirique. — Origine des formes grammaticales. Nécessité d'établir la filiation des langues, afin de pouvoir, faire remonter les formes grammaticales jusqu’à leur origine. — L’idée-d’une classification des langues inconnue à l’antiquité. Pour les Grecs, les hommes étaient divisés en Grecs et en barbares. Influence du mot' barbares, chez les Grecs d’abord et plus tard chez les Romains. — Le Christianisme, en enseignant l’origine commune de l’humanité, prépare les voies à l’étude comparée des langues. — Première division des langues, en langue sacrée et langues profanes. — L’étude de l’arabe, du chaldéen et du syriaque conduit à l’établissement de la famille

TABLE DES MATIÈRES. '

• A

sémitique. La philologie au seizième siècle : Bibliander , Henri Eslienne, Roecha, Megiser, Guichard, J. J. Scaliger, Duret, Thomassin. — Les progrès de la science du langage sont empêchés pendant long; temps-par'1e préjugé qui faisait regarder l’hébreu comme la langue primitive de l'humanité. Leibniz combat le premier ce préjugé : ses efforts incessants pour obtenir des spécimens de toutes les langues du monde, afin d’établir la philologie comparée sur les seuls fondements qui soient vraiment solides. — L’impératrice Catherine et ses études philologiques : son Dictionnaire comparé, contenant une liste de deux cent quatre-vingt-cinq mots traduits en deux cents langues, paraît c-n 1785. — Les deux grands ouvrages qui résument, au commencement de notre siècle, tous les travaux antérieurs, sont le Catalogue des tangues, d’Hervas, et le Miihridajte, d’Adelung.- Vie d’Hervas. — Découverte du sanscrit. Histoire, de celte langue, qui cessa d’être parlée. ■ trois cents ans avant Jésus-Christ. Les dialectes qui en sont sortis, le pâli, le prâkrit, lesquels, avec le temps, se sont transformés dans les idiomes modernes de l'Inde, l’indoui, l'hindouslani, le mabralle, le bengali. La haute antiquité du sanscrit est prouvée par les noms sanscrits qui se rencontrent dans les auteurs grecs, latins et chinois; les Voyages des pèlerins bouddhistes. Etude du sanscrit après la conquête de l’Inde par les Mahométans. Sous ie calife Almansour, Mahomined ben Ibrahim Àlfazari traduit en persan le grand Sindhind, vers 771 de Jésus-Christ. Travaux d’Albirouni Traduction de divers ouvrages sanscrits en persan et en arabe. Règne d’Akbar ; il fait traduire en persan le Mahâbhâraia, le Hâmàyana, YAmarakosha, mais il ne peut - obtenir des brahmanes une traduction des Védas. Légende de Feizi. Dârâ, rarrière-petit-fils d’Akbar, donne, en 1657, une traduction en persan des Opànishdds, laquelle fut traduite en français par Anquelil-Duperron, en 1795. — Travaux de saint François-Xavier et de ses compagnons dans l’Inde. Philippo Sassetti. Vie de Roberlo de Nobili, Je premier Européen qui posséda une connaissance approfondie de la langue et de la littérature sanscrites, -r- Heihrich Roth. Correspondance des pères Coeurdoux, Calmette et Pons, avec l’Académie des inscriptions et belles-lettres. — Première grammaire sanscrite publiée, en 1790, par Paulin de Saint-Barthélemy. — Fondation, en 1784, de la Société,asiatique à Calcutta: travaux de William Jones, de Carey, de Wilkins, de Forster, de Colebrooke. Découverte de l’affinité entre Je • sanscrit,' le grec et le latin.— Frédéric Schlegel. Établissement de la ; famille des langues indo-germaniques.

CINQUIÈME LEÇON.

1 \

CLASSIFICATION GÉNÉALOGIQUE DES LANGUES.

> ,

(Pages 197 à 257.)

Travaux deBopp, A.Schlegel, Humboldt, Pott, Grimni; Rask, Burnouf. — Révolution opérée dans l’étude dé la classification des langues par la découverte du sanscrit. La grammaire comparée. La classification généalogique des langues : pourquoi cette classification ne s’applique .pas nécessairement à toutes les langues. — Table généalogique de la famille des langues aryennes. 1° Branche leuionique. Le bas-allemand

auquel appartiennent les dialectes frisons, le hollandais et le flamand. Le haut-allemand, dont l’histoire se divise en trois périodes : le nouveau, le moyen et l’ancien haut-allemand. Le gothique : vie d’Ulfilas, sa traduction de la Bible en gothique. Les dialectes Scandinaves: le suédois, le danois, l’islandais. L’Edda poétique et l’Edda de Snorri Sturluson, les plus anciens monuments du langage Scandinave. La littérature en Islande : les scaldes. — 2° Branche italique. Les six langues romanes: le français, l’italien, l’espagnol, le portugais, le valaque et le romanche. — 3° Branche hellénique. — h” Branche celtique. Le kvmri qui comprend le.gallois, le comique et l’armoricain. Le gadhélique qui comprend l’irlandais, le gaélique d'Écosse et le maux ou dialecte de File de Man. — 5° Branche slave ou wîndique. Le letle, le lithuanien. Le russe, le bulgare, le serbe, le croalien, le Slovène. Le polonais, le bohémien, lelusatien.' —•( L’albanais. — 6° Branche indienne. Le sanscrit, lés dialectes prâkrits, l’indoui, l’hindoustani, Je mahratte, le bengali. —7° Branche iranienne. Le zend, lé pehlvi, le parsi, le persan ; moderne. — Berceau primitif de la famille aryenne.

SIXIÈME LEÇON.

O -

LA GHAJIMAIRE * COMPARÉE.

(Pages 259 à 501.) . ■ '

Objet de la grammaire comparée. — Distinction entre les racines et les formes du langage. •— Théories diverses sur l’origine des formes grammaticales. Les désinences ne sont ni des excroissances produites par une végétation intime du langage ni des signes de convention inventés pour modifier le sens des mots : la grammaire .comparée . démontre qu’elles ont été originairement des mots indépendants qui se sont altérés avec le temps et se sont agglutinés à la fin des mots auxquels ils étaient juxtaposés. Formation de certains cas dans les lan--gués aryennes : le locatif, le génitif, le datif. Formation des désinences des verbes : le futur français, le futur latin, le prétérit anglais. — Hypothèse pour montrer comment les formes grammaticales peuvent - prendre naissance. — Principaux résultats donnés par la grammaire. comparée des langues. aryennes. Lumière inattendue jetée sur les ■ temps auléhistoriques par .l’élude comparative de ces langues; — ' Tableau de la civilisation chez les Aryens avant leur dispersion, d’après les mots communs aux différents membres de la famille. ^ .Pourquoi le nom à'aryennes a été donné aux langues indo-européennes. — Signification du nom Arya; ses pérégrinations à travers Je monde. —-■ Région habitée par les Aryas.

SEPTIÈME LEÇON.

LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU LANGAGE..

(Pages 503 à 552.)

Home Tooke indique le premier le caractère véritable des désinences grammaticales. — Les éléments constitutifs du langage sont les racines

attributives et les racines démonstratives. Définition du terme racine. Racine AR, ârya, avare, apouv, arairum, apoxpov, aralio, a poste;. spot, cari h, armentum, apoupa, arvum, ars, arlis. — Racine SPAG. Respectable, speclare, specere, spy, espion, sxrTCTou.at, cxetitl/.oc, imcx-crcoi;, évêque, respect, répit, dépit, soupçon, auspice, espiègle, espèce, épice, épicier. — Classes de racines : racines premières, secondaires, tertiaires. — Nombre des racines en sanscrit, en hébreu, en gothique, en aile-imand moderne. Nombre des mois en chinois, dans les inscriptions cunéiformes de Perse, dans les inscriptions hiéroglyphiques de l’Égypte, en anglais, dans Shakespeare, Millon, l’Ancien Testament. — Modification du sens des mois chinois, selon leur place dans la proposition. — Origine du s, terminaison de la troisième personne singulière de l’indicatif présent des verbes anglais. — Toutes les langues, sans aucune exception, qui nous sont connues, composées des deux mêmes éléments constitutifs. — Problème de l’origine du langage ; si obscur pour les anciens philosophes, beaucoup plus clair pour nous.

HUITIÈME LEÇON.

CLASSIFICATION MORPHOLOGIQUE DES LANGUES.

(Pages 555-à -î 07.)

Exposé sommaire des langues sémitiques : leur division en trois branches, la branche araméenne, la branche hébraïqueetlabranche arabique.— Le syriaque et le chaldéen, les deux principaux dialectes de l’araméen. Monuments écrits du syriaque du deuxième et du quatrième siècle : cet idiome se parle encore chez les Nestoriens du Kurdistan. Le chaldéen, langue de Jésus-Christ et de ses disciples ; des fragmentsdu livre d’Ezra, et les Targums, nous en donnent des spécimens : les Talmuds de Jérusalem et de Babylone, et la Massore, rédigés en chaldéen altéré. Inscriptions cunéiformes de. Babylone et de Ninive. Livre d'Adam. Les Nabatéens, Agriculture nabatêenne. — Uhèbreu,Tancienne langue de la 'Palestine depuis le temps de Moïse; sa parenté probable avec phénicien et le carthaginois. — L'arabe, sorti de la péninsule arabique. Inscriptions himyaritiques. — L'abyssinien ou le g liez. Les Moallakâl,

■ les plus anciens textes arabes. — Le berber, le haussa, le galla, le copie, dont le caractère sémitique est indécis. — La dénomination de ; familles ne s’applique proprement qu’aux langues aryennes et sémiti-- ques. Divers degrés de parenté entre les langues. — Langues toura-iniennes, celles qui sont parlées par les races nomades de l’Asie, le j longous, le mongol, le turc, le finnois, le samoyède, le tamoul, le bho-J Üya, le iaïen et le malais. Traits caractéristiques de ce groupe de langues. — Histoire abrégée de ces langues et des populations qui les parlent. — Problème de l’unité primitive du langage. .

NEUVIÈME LEÇON.

O

PÉRIODE DE LA. THÉORIE. — ORIGINE DD LANGAGE.

(Pages -409 à 4 70.)

Théories diverses sur l’origine du langage — Méthode à suivre pour arriver à la solution de ce problème. Nécessité de pénétrer la nature intime du langage. Différence entre l’homme et les bêtes. Facultés mentales5 des bêtes. L’instinct et l’intelligence chez les bêtes et chez l'homme. Les.bêles ne possèdent ni la faculté de former des idées générales, ni le langage qui est le signe ou la manifestation extérieure de celle faculté distinctive de l'homme. — Les racines, éléments constitutifs du langage. — Comment les racines ont-elles été formées? Deux théories principales proposées pour en expliquer la formation : la théorie de l’onomatopée et celle de l’interjection. — Examen et réfutation de ces deux théories. — La faculté de connaître ou la raison, et la faculté de nom^ mer. ou le langage. Toutes les racines expriment une idée générale, et sont des types phonétiques produits instinctivement:par une puissance inhérente à la nature humaine. — Élection primitive et élimination subséquente des racines. — Rien d’arbitraire dans le langage. —Conclusion. .

APPENDICE.

TABLEAUX GÉNÉALOGIQUES DES LANGUES.

(Pages 471 à 474,) ,

TABLE ANALYTIQUE

(Pages 475 à 498.)

- O

L’ouvrage dont nous offrons la traduction aux lecteurs français a eu, en Angleterre et sur le continent, un succès qui nous dispense dJen faire l’éloge et d’en indiquer longuement les mérites. C’est au printemps de \ 86'1 qu’un public nombreux et choisi se pressait à Londres, dans une des salles du Royal Inslüuie, pour entendre la vive et brillante parole du savant professeur d’Oxford, de cet homme éminent que l'Allemagne a prêté à l’Angleterre sans cesser d’être fière de lui et deThonorer comme une de ses gloires. Çettë année même, les neuf leçons dont s’était composé le cours, soigneusement revues et enrichies de nouveaux développements, formaient un volume qui en est aujourd’hui à sa quatrième édition. D’année en. année, M. Müller n’a cessé de corriger et d’améliorer son

AVANT-PROPOS.

' XVI

travail, d’éclaircir tout ce qui avait pu prêter à de fausses interprétations, d’appuyer sur de nouvelles preuves les assertions qui avaient été contestées. La quatrième édition, qui vient de paraître il y a peu de jours, et dont les épreuves nous étaient communiquées à mesure qu’elles recevaient les corrections de Ml Müller, contient surtout de nombreuses additions et des rectifications importantes.

G’est que l’auteur avait obtenu, de tous les succès, celui qui doit être le plus sensible au cœur d’un savant vraiment digne de ce nom, vraiment amoureux de la recherche et épris de la vérité : il avait eu l’honneur de susciter de nombreux contradicteurs, de provoquer l’effort de critiques instruits et sérieux, qui discutèrent et discutent encore ses idées avec un intérêt, avec une vivacité passionnée que n’excitent jamais des œuvres médiocres. Lui-même reconnaît, dans ses notes, ce qu’il a dû accorder d’attention aux remarques et aux objections qui se sont produites dans les critiques, toujours anonymes, suivant l’usage, que se sont empressées de consacrer à ce beau livre les grandes revues anglaises. En France, M. Barthélemy Saint-Hilaire, dans trois articles du Journal des Savants, a suivi pas à pas notre auteur, s’attachant surtout à faire connaître ses théories aux lecteurs français, et à mettre en lumière toutes ses rares qualités ; ce n’est ■guère que sur des points de détail que portent les dissentiments qu’il signale entre ses propres vues et celles

^ ■ 1

du professeur d’Oxford. M. F. Baudry, dans la Revue archéologique, a fait des réserves plus marquées et a discuté, avec une logique incisive et pressante, la méthode

que M. Max Müîler applique à la classification des langues.

t ,

C’est surtout en Allemagne que l’attention est éveillée par de pareils travaux; au-delà du Rhin les philologues de profession sont peut-être plus nombreux que chez nous les amateurs même et les curieux capables d’ouvrir à leurs moments perdus un livre de philologie ; aussi, dès les premiers jours de 1863, paraissait-il à Leipzick une traduction allemande des Lectures on thescience of language. Enfin, en ce moment même se prépare une traduction italienne qui suivra de près la version française. .

Un pareil succès risque d’étonner des esprits même cultivés, qui sont restés jusqu’ici étrangers à ces éludes et à leurs récents progrès; on se demandera peut-être, surtout en France, qui elles peuvent intéresser, en dehors d’un cercle très-borné de grammairiens et de linguistes. En général, on ne mesure, pas encore toute la portée de ces recherches, on n’en comprend pas tout l’avenir ; aussi convient-il d’indiquer ici en quelques mots à quels graves problèmes conduit naturellement cette belle science, cette histoire naturelle de Ja parole humaine..

Bien mieux encore que. l’enquête archéologique si brillamment inaugurée, il y a une trentaine d’années, par les savants du nord de l’Europe, l’étude des langues et de leurs formes les plus anciennes nous permet de remonter dans ce vague et obscur passé où se dérobent les premiers vagissements et les premiers pas de l’humanité, bien au-delà du point où s’arrêtent la légende et la tradition même la plus incertaine. Ni ces grands amas de coquilles, si patiemment remués et examinés par les antiquaires.

norvégiens ; ni ces lacs italiens et suisses dont Si. Troyon et ses émules explorent les rivages et interrogent du regard et de la sonde les eaux transparentes ; ni les cavernes fouillées par SL Lartet ; ni ces antiques sépultures d’un peuple sans nom qui se retrouvent des plateaux de J’Àtlas aux terres basses du Danemark, ne nous livrent d’aussi curieux secrets que lés riches et profondes couches du langage où se sont déposées et comme pétrifiées les premières conceptions de l’homme naissant à la pensée, les premières émotions qu’il ait éprouvées en face de la nature, les premiers sentiments qui aient fait battre son cœur. Restes des grossiers festins de nos sauvages ancêtres, débris de leurs légères demeures suspendues au-dessus de ces eaux qui les protégeaient et les nourrissaient tout à la fois, monuments authentiques de leur ingénieuse et-opiniâtre industrie, faibles instruments qui les aidaient dans leurs premières luttes contre la nature, armes fragiles et émoussées qui leur servaient à se défendre contre les bêtes fauves, étranges bijoux, gauches et naïves parures où se révèlent des instincts de coquetterie contemporains, chez l’un et l’autre sexe, des premiers rudiments de la vie sociale, tout cela n’est, ni aussi instructif ni aussi clair ni aussi précis, tout cela ne nous en apprend pas autant sur ces longs siècles d’enfance et de lente, croissance que l’analyse même des mots, que l’explication de toutes ces. métaphores hardies dont nous avons hérité et que nous employons encore tous les jours sans plus les comprendre, que l’examen de tous ces termes figurés qui, même dans les plus raffinés et les plus philosophiques de nos idiomes modernes, subsistent toujours - comme les vivants témoins d’un inoubliable passé, et semblent protester, par le rôle qu’ils continuent a jouer

dans la langue, contre les victoires et les conquêtes de

_ - . * . "

l’abstraction. •

C’est ainsi que la philologie comparée, telle que notre siècle l’a le premier comprise, nous aide, mieux que toute autre étude, à nous représenter, tout au moins par conjecturé et par induction, un état d’esprit par lequel l’humanité ne repassera jamais, et que nous ne saurions plus, atteindre par l’observation directe -: en nous faisant : juger les causes par leurs effets encore sensibles, elle nous permet d’entrevoir, elle nous laisse deviner comment purent entrer en jeu des facultés qui avaient d’abord à , créer l’instrument sans lequel nous ne les concevons plus aujourd’hui; nous ressaisissons par ce moyen, au plus profond de notre âme et comme dans je ne sais quels lim-: bes, des forces qui se sont affaiblies et endormies peu à \ peu en nous, n’étant plus sollicitées à l’action. C’est donc j comme un livre perdu de l’histoire de notre espèce, que j retrouve la philologie comparée, qu’elle nous rend, dont elle tourne les feuillets devant les yeux qui savent s’ou-’ vrir et regarder.. • • . -

tl y a plus : mieux que l’anatomie et que toutes les : sciences qui se contentent d’examiner la forme extérieure de l’homme, l’étude des langues concourt avec celle des religions, des philosophies et des littératures à nous fournir les moyens de définir ces dispositions héréditaires, ces diversités innées et persistantes qu’on appelle aujour-

-

XX

AVANT-PROPOS.

d’hui la race. Le milieu où l’homme est plongé, les êtres extérieurs avec lesquels il entre en relation se révèlent à lui par des attributs variés et en nombre infini. C’est par

un de ces attributs, qui, à un certain moment, le frappe à

*

*

l’exclusion de tous les autres, que l'homme désigne les êtres pour se les rappeler à lui-même et pour les représenter à l’esprit de ses semblables ; comme le démontre à plusieurs reprises M. Max Müller par des exemples très-heureusement choisis, tous les substantifs, tous les noms de choses, ne sont à l’origine que des épithètes, que des adjectifs. Pourquoi, parmi toutes ces qualités sensibles qui se découvraient à l’intelligence de l’homme en affectant de diverses manières sa sensibilité, a-t-il adopté, afin de déterminer les êtres auxquels il les attribuait, tantôt celle-ci, tantôt celle-là, suivant. les lieux et les temps, c’est ce qu’il n’esl pas toujours aisé de dire ; mais, quoi qu’il en soit et quand même l’analyse devrait s’arrêter à ce terme, n’y a-t-il pas une première et éclatante révélation du génie d’une race, du caractère d’un peuple, dans la série des noms qu’il a donnés aux choses, c’est-à-dire dans ce que son idiome a.de plus ancien, de moins variable, de plus significatif et de plus transparent ? Chaque substantif, étant une épithète, traduit ainsi une impression primitive, et entre l’ensemble des impressions qu’expriment et que représentënt les mots dont se compose le dictionnaire d’une langue, on saisit un rapport évident, plus aisé pourtant à sentir qu’à définir: c’est une prédisposition marquée, chez le peuple qui a créé cette langue, à être plus vivement touché par tel aspect, par telles qua-

Jilés des choses que par telles autres, à regarder les objets sous un certain angle. De toutes ces impressions particulières, dont témoignent les mots qui en conservent le souvenir, se dégage une certaine conception générale du monde et de la vie qui ne s’exprimera nulle part plus naïvement et plus sincèrement que dans cette création spontanée, antérieure à toute réflexion, à toute réaction de la conscience, à toute influence individuelle et volontaire. Nous aurions perdu toute la littérature de l’Inde, de la Grèce et de l’Allemagne, nous ne posséderions que les vocabulaires du sanscrit, du grec et de l’allemand, que ces vocabulaires, feuilletés par la main d’un Jacob Grimrn ou d’un Max Müller, nous permettraient peu à peu de définir l’originalité de chacune des grandes races qui ont créé, parlé, écrit ces langues. Qui n’a vu une rose fanée et jaunie, si on la plonge dans certains gaz, redresser bientôt ses pétales et reprendre ses fraîches et vives couleurs ? Il en est ainsi de ces milliers de mots rangés àda file dans

ces gros volumes sur lesquels l’homme fait venge souvent

les rancunes de l’écolier paresseux, dans ces longues

pages dont la seule vue effraye et rebute une superficielle

* ,

frivolité; que le magicien, c’est-à-dire l’étymologiste appuyé sur la grammaire comparée, les touche avec sa baguette, soudain tous ces vieux mots se raniment, et les voici qui brillent de toute la rougeur des premières im-

i- ■

pressions, de tout le feu de ces regards émus que l’homme

■

encore enfant, tout étonné de vivre, promenait, il y a des milliers d’années, sur l’immense, changeante et féconde nature.. Laissez faire nos modernes historiens du langage,

b

et, d’ici a quelque temps, il. faudra chasser de l’usage un

ancien dicton qui, pour ma part, m’a souvent indigné ;

on ne dira plus ennuyeux, mais amusant comme un die.. +

tionnaire !

Ce que nous disons du vocabulaire et des racines qui sont comme la matière des mots dont se compose une langue, n’est pas moins vrai de la grammaire et des for^ mes que contiennent ses paradigmes. Il y a à faire là un travail analogue à celui dont lë lexique est l’objet, niais un travail plus difficile encore et plus délicat ; il s’agit de découvrir l’origine de ces terminaisons où la tradition de nos grammaires classiques nous dispose à ne voir en

- * ■ i -

général que des traductions conventionnelles d’idées

. - - ' C. . „ .

abstraites. Le philologue, suivant la route que M. Max Müller lui trace par l’analyse de quelques formes nominales et verbales, remontera donc; dans l’histoire dé la déclinaison et de la conjugaison, aux combinaisons les plus anciennes, à celles où les parties composantes se laissent le mieux distinguer luné de l’autre ; il s’appuiera sur des analogies empruntées à différentes familles de langues, et tel ou tel idiome, souvent le membre le plus humble et le plus oublié du groupe auquel il appartient, lui révélera le secret que lui auraient longtemps dérobé les grandes langues littéraires ; dans celles-ci, pour avoir plus vécu et avoir subi plus de vicissitudes et d’influences diverses, les mots ont souvent laissé leur physionomie s’altérer profondément. '

Quelque perçant d’ailleurs que soit l’œil de l’observateur, et quelque fine que soit la pointe de son scalpel,.

bien des formes résistent encore à cette espèce de dissec, * r '

lion, et il en est d’autres dont on n’a rendu compte que d’une manière très-conjecturale ; mais, dès maintenant, un assez grand nombre d’entre elles ont été expliquées pour que l’on soit en droit de conclure du connu à l’inconnu, et pour que l’on affirme sans crainte d’erreur qu’il n’y a point dans Je langage, d’élément qui n’ait autrefois vécu de sa vie propre, qui n’ait eu à l’origine sa

signification et sa valeur particulière. Ces lettre s formatives,

# ■

comme nous les appelons, dont l’addition au radical mai-.

■ _ t * •

que le cas, le nombre, le temps, la voix, la personne, etc., ce ne sont pas des signes algébriques, des exposants de rapports qui auraient été arbitrairement adoptés, comme cela s’est fait pour la notation et la langue technique des mathématiques ou de la chimie ; il faudrait supposer là une convention qui n’est possible qu entre des savants déjà munis d’un instrument, de.relation et bornant d’ailleurs leur effort à un ordre déterminé de phénomènes et d’idées. Non certes ; si c’est ainsi que la conjugaison.avait d.û être créée, elle serait encore à naître ! Dans chacune de

ces terminaisons, à y regarder de près, nous reconnais. " _j1j 1

sons une racine démonstrative,. comme dit SI. Max Millier, un mot'jadis indépendant, et qui, pendant un certain

temps, a joué par lui-même et à lui seul un rôle dans là

* , - + ' -

langue. Comme il fallait indiquer les différents rapports que conçoit notre.esprit, l’instinct créateur du langage se sera emparé tantôt d’un substantif d’une signification très-générale, -tantôt d'un pronom personnel, tantôt encore de l’un de ces verbes qui désignent une des manifestations

les plus simples de notre activité ; par un procédé dont la grammaire comparée retrouve la trace dans toutes les langues, et qu’elle peut même montrer encore aujourd’hui à l’œuvre, dans quelques-unes d’entre elles, le mot qui sert de déterminatif sera devenu comme l’appendice du mot qu’il déterminait en le précédant où le suivant ; c’est par cette juxtaposition que se seront formés ce que l’on appelle aujourd’hui préfixes, suffixes, terminaisons. Peu

* i

à peu, certains rapprochements ayant été consacrés par l’usage et étant devenus tout à fait habituels, la prononciation, et plus tard l’écriture, auront fini par fondre les deux mots en un seul, par les réunir en un corps. Par suite de différences de nature que nous devons nous borner à constater sans chercher à les expliquer, chez certains peuples, dans certaines, langues, cette incorporation aura été bien plus complète, bien plus intime que dans d’autres. Ainsi, dan.s les idiomes touraniens, dans le turc par exemple, le mot principal et le mot secondaire, le radical et la particule qui le détermine, semblent n’être rapprochés que par un simple trait d’union, comme deux pièces métalliques collées l’une à l’autre par une soudure à froid ; le regard aperçoit sans peine la ligne de suture, et une forte secousse suffit pour briser le lien et* disjoindre les deux métaux. Ailleurs au contraire, dans toute cette famille de langues à laquelle appartiennent le sanscrit, le grec et l’allemand, les deux éléments en question, la racine et ce qui est. devenu la terminaison, ont adhéré à la manière des tissus vivants que fait entrer en contact la main du jardinier ou du chirurgien ; c’a été comme une greffe tenace et féconde, ou comme une de ces cicatrisations qui se produisent, une fois l’épiderme enlevé, entre les surfaces mises à vif, là où aboutissent les filets nerveux, là où les vaisseaux capillaires apportent et répandent- les sucs plastiques. Cette action et réaction mutuelle modifie ordinairement les lettres que mettent en présence les hasards de ces rapprochements opérés par le langage. Ce n’est point assez : pour satisfaire à certaines conditions d’équilibre, à certaines exigences harmoniques dont il faut étudier la loi dans le sanscrit surtout, la qualité et le caractère tonique du mot secondaire, devenu l’aiïixe, influent sur le noyau et sur le cœur même du mot principal, sur le radical proprement dit. De là toutes ces modiff-

r

cations, si complexes à la fois et pourtant soumises à des lois si. régulières, que subissent les racines dans les langues à flexions ; de là le jeu si varié de la conjugaison sanscrite,. grecque, latine ou allemande, et l’admirable

variété des formes diverses que prend, dans chacun de

* *

ces nobles idiomes, un même thème verbal.

À ce titre, et ainsi comprise, la grammaire devient plus intéressante encore que le- dictionnaire ; elle irrite et satisfait encore plus cette curiosité qui nous pousse à jeter la sonde dans les mystères de notre propre intelligence, et à reprendre conscience du premier éveil et des premières démarches de notre pensée. Est-il rien de plus nouveau et de plus curieux que cette décomposition rétrospective des formes synthétiques dont nous nous servons encore après tant de milliers d’années, et que l’étude de cette espèce de chimie organique de la parole humaine ?

Là, dans cette combinaison des éléments primitifs d’où

# _ " , ■ ■

résulte ce que nous nommons la 'Grammaire, d’une langue. se marque dès le début, avec une singulière netteté, la

r '

différence des races ; une fois adoptés, les procédés que chaque race a choisis pour arriver à exprimer les rapports des êtres persistent, dans ce qu’ils ont d’essentiel, avec une merveilleuse fidélité ; un peuple change plus facilement de costumes, de régime politique, d’arts et de religion qu’il ne change de grammaire. Ainsi, quelque altération et diminution que la déclinaison et la conjugaison aient, subies dans nos langues modernes, ces langues vivent encore sur le fond créé par les antiques Ârvas, et il n’est point de combinaison inventée par ces lointains

ancêtres dont il ne reste quelque chose dans le français

" " 'L_ ‘r ’ - - _ _ . _ »

même et dans l’anglais. Le moule ample et profond ou ces pères de nos pères ont coulé leur pensée, nous l’avons aminci et comme ébréché en divers endroits ; nous n’avons pas encore réussi à le briser, et nous ne comprenons même pas comment ni par quoi nous saurions le remplacer.

L’attrait que présentent ces recherches, aucun livre ne le fait mieux comprendre que le bel ouvrage qui a mis le sceau à la renommée de M. Max Müiler, et qui a popularisé en Angleterre ses vues et ses découvertes. Comme le déclare, dès lè début, l’auteur lui-même, ce n’est point ici un exposé méthodique d’une science qui ne date que d’hier, et qui n’a pu résoudre encore tous les problèmes qu’elle a soulevés ; mais c’est une brillante introduction, bien faite, si nous ne nous trompons, pour séduire et

gagner à ces nobles études tant d'esprits jeunes et curieux qui cherchent leur voie. Seulement, on ne saurait le proclamer trop haut, que ceux qui se sentiraient tentés d’entrer dans ce chemin n’aillent point s’imaginer. qu’ils pourraient, sans danger, débuter par des rapprochements et des vues d’ènsemble comme celles qui les auraient frappés dans l’exposition de M. Max Müllerl 11 n’est pas de science où les généralisations précipitées soient plus à craindre qu’en grammaire comparée. Avant de se hasardera tracer une méthode et à nous ouvrir sur le passé dé si lointaines et si. curieuses perspectives, M. Mtiller a consacré de longues années à explorer en tout sens le vaste domaine des langues indo-européennes et des langues tourantenues ; il est. peu de travaux qui supposent une aussi minutieuse attention et une érudition aussi spéciale qüe les publications par lesquelles il a: fondé sa réputation et préludé à l’ouvrage que nous avons eu l’honneur de traduire les premiers en français.

Quant à cette. traduction, nous n’avons rien négligé pour qu’elle soit aus'si fidèle que possible (i); espérons que l’on y trouvera tout entier l’auteur de Y Essai cle mythologie comparée, avec cet heureux .mélange de qualités

souvent opposées que l’on a déjà signalé chez quelques

' r 1

autres des grands philologues de l’Allemagne. ChezM. Max Muller, comme chez son illustre compatriote Jacob Grimin,

' - - - ■ T ,

(i) La Table analytique est beaucoup plus complète que celte de l’édition anglaise, et facilitera singulièrement les recherches. On y trouvera notamment tous les mots expliqués cl les noms de tous les auteurs et.de tous les ouvrages cités dans le cours du livre. .

le savant du premier ordre, l’indianiste éminent, le laborieux éditeur de tant de textes inédits et d’une interprétation difficile, est doublé d’un poëte. Chez lui, par un rare privilège, une prodigieuse variété de lectures et la pratique d’une science où il faut compter les lettres et peser les accents n’ont rien enlevé à la vivacité et à l’éclat d’une imagination qui réussit, avec un don d’intuition vraiment merveilleux, à deviner, à nous rendre sensibles, à peindre dans leurs nuances les plus fines’ les sentiments et les idées de ceux que l’on peut appeler lés premiers hommes, des naïfs et.profonds créateurs du langage articulé.

Nous ne saurions terminer cet avertissement sans dire tout ce que nous devons aux encouragements et aux conseils d’un maître-dont on ne trouve, jamais ni l’obligeance ni l’érudition en défaut, M. Émile Egger. Au même titre, nous tenons à remercier un savant, M. Michel Bréal, qui paraît appelé à accréditer et à naturaliser enfin chez nous les études que représentent avec tant d’éclat, en Allemagne, les François Bopp, les Adalbert Kübn et tant d’autres, en Angleterre M. Max Millier. C’est pendant que M. Bréal traduisait le grand ouvrage de Bopp, sa G'ram-maire comparée des langues indo-européennes, c’est au milieu des fatigues de ce long et difficile labeur qu’il a bien voulu s’assujettir encore à revoir toutes les épreuves de la présente traduction, à nous aider de ses conseils,. à nous fournir plusieurs des notes que nous avons cru devoir ajouter à celles de M. Max Müller. Qu’il nous permette. donc de lui offrir le témoignage public d’un senti-

ment qui serait de la reconnaissance, si nous n’avions le droit de le nommer d’un autre nom, et de rappeler ici les souvenirs d’une vieille et chère camaraderie, d’une fidèle amitié ! ’ .

GEORGE PERROT.

Juin 1864.

( PREMIÈRE ÉDITION )

; Je livre aujourd’hui au public mes Leçons sur la Science du Langage, telles que je les avais préparées en manus-. crit pour l'Institution royale de la Grande-Bretagne. Lorsque je vins à y faire mon cours, je dus nécessairement omettre une bonne partie de ce que j?avais écrit, et, en publiant ces Laçons, je cède bien volontiers au désir qui

j m’a été exprimé par un grand nombre de mes auditeurs.

| Sous leur forme actuelle, elles résument brièvement les

: cours de philologie comparée que j’ai donnés à différentes

Y " r

reprises à Oxford, et elles n’ont d’autre prétention que de servir d’introduction à une science qui est beaucoup trop ; vaste pour pouvoir être comprise dans un cadre aussi . étroit. .

Quoi qu’il en soit, mon but sera atteint si je suis assez heureux pour attirer l’attention, non-seulement des éru^ dits, mais encore des philosophes, des historiens et des théologiens, sur une science qui les intéresse tous, et qui,

tout en faisant profession de ne s’occuper que des mots, nous apprend qu’il y a dans les mots bien plus que né l’avait soupçonné d’abord notre philosophie. Nous croyons, dit Bacon, que notre raison est maîtresse de nos imots; mais il arrive aussi que les mots réagissent à leur tour sur notre intelligence. Verborum prœsligiœ et incantationes

c .

vim quamclam intelleclui faciv.nl> et impeium siuum (more Tartarorum sagitlaiionis) rétro in inlellectum, unde pro-fecla sunt> rétorquent (t).

De Àugmenlis scientiarium> lib.

Y, cap. iv.

La cinquième édition de mes Leçons sur la Science du ■Langage a été soigneusement revue, mais les traits principaux de l’ouvrage n’ont pas été altérés. J’ai ajouté quelques nouveaux faits qui me semblaient essentiels pour fortifier certains arguments, et j’ai laissé de côté ou changé tout ce qui n’était pas plus longtemps soutenable.

i - *

|Iais je n’ai pas essayé de- récrire aucune partie dé mes leçons, ni de leur donner la forme que je désirerais leur donner si j’avais maintenant à les écrire de nouveau après cinq années écoulées. '

Dans un ou deux cas seulement où ma pensée avait été évidemment mal comprise même par des critiques impartiaux, j’ai essayé de la rendre d’une manière plus claire ît plus précise. C’est ainsi que dans ma dernière leçon où ’avais à parler de l’origine des racines, j’avais cité J’opi-îion de feu M. le professeur Hevse de Berlin, mais je l’avais jamais eu l’intention de faire penser que j’avais

adopté celle opinion. Je la considérais comme un simple éclaircissement et rien de plus, et ne prétendais nullement en prendre la responsabilité.

Je ne songeais pas non plus à attacher aucun sens mystérieux à la définition purement préliminaire que j’ai donnée.des racines en les désignant sous lenom de types phonétiques. Je les aurais tout aussi bien appelées moules phonétiques ou sons typiques que types phonétiques, et tout ce que je souhaitais faire comprendre par cette expression, c’est que ces racines étaient comme des moules solides dans lesquels tous les mots étaient jetés, comme des caractères à vives arêtes dont on a tiré -d nombreux exemplaires ; car, en effet, chaque consonne e chaque voyelle y sont des éléments fixes, et par çonsé-quenl aucune étymologie n’est admissible si elle ne tient pas compte de chaque anneau de cette longue chaîne de métamorphoses qui rattache par exemple la racine sanscrit vid, connaître, à l’adverbe historiquement. C’est le caractère nettement déterminé de ces racines qui seul a donm un but précis aux recherches étymologiques ; c’était c< point caractéristique, ce que les racines ont de clairemen défini, que je .cherchais à bien faire saisir par mes audi teurs, en me servant du terme types phonétiques. Dans le, recherches étymologiques, il importe peu quelle opinioi nous avons sur l’origine des racines, aussi longtemps qu nous reconnaissons que, à l’exception d’un certain nom

bre d’expressions purement imitatives, tous les mots tel que nous les trouvons soit en sanscrit, soit en anglais encombrés de préfixes et de suffixes, et se décomposai

sous faction de la corruption phonétique, doivent être ramenés en dernier lieu, à l’aide de lois phonétiques définies, à ces formes premières que nous avons l’habitude de désigner sous le nom déracinés. Ces racines se dressent comme des barrières entre le chaos et la parole humaine pleinement développée, et peuvent seules prévenir la confusion et le désordre où l’on est tombé partout où l’on a voulu tirer les mots de l’imitation des sons de la nature ou des interjections.

Certes, je reconnais comme appartenant.a un ordre plus élevé l’intérêt qui conduit le philosophe' à rechercher la nature de ces types phonétiques, et qui l’engage à dépasser les étroites limites où la science du langage se renferme tant qu’elle veut rester une science positive. J’apprécie autant que personne les travaux de M. ’Wedg-wood et du Révérend F. W. Farraiy et leurs efforts pour

suivre les racines jusqu’aux interjections imitatives, jus-+ * ' qu’à ce qu’ils appellent les gestes vocaux. Je crois que

l’un et l’autre ont. répandu beaucoup de lumière sur un problème très-difficile, et, tant que leurs recherches se borneront à la genèse des racines, sans toucher à l’étymologie, c’est-à-dire à la fondation et à l’histoire des mots,

- i

M. Farrar sera pleinement en droit de me considérer non

' *

pas comme un adversaire, mais comme un neutre, sinon comme un allié. .

Sàùit-Ioes, Cornwall, 20 septembre 1866.

v

SIXIÈME EDITION)

Eu revoyant une fois de plus, en vue de l'impression, mes Leçons sur la Science du Langage, j’ai amplement profilé du secours et des conseils de mes nombreux critiques et correspondants. Mes leçons ayant élé réimprimées en Amérique et. traduites en allemand, en français, en italien et en russe, -le nombre de comptes rendus et d’essais dont. elles ont fourni la matière est devenu considérable ; elles ont même provoqué la naissance de plusieurs ouvrages spéciaux. Examiner tous ces écrits qui, de près ou de loin, se rapportaient à mon livre n’a point été une tâche aisée ni qui fût toujours agréable. Cependant j’ai bien rarement'lu un compte-rendu, sympathique ou non, sans qu’il me fournît les moyens de corriger une erreur,

ou sans me sentir appelé à éclaircir une phrase qui avait

_ « r

été mal comprise, à adoucir une expression qui avait

choqué, à insérer un fait nouveau, à*faire allusion à une

* -

théorie nouvelle. L’ensemble de mes vues sur la science

du langage n’a point changé ; mais, à lui seul, le nombre des pages montrera combien d’additions ont été faites, tandis qu’un lecteur attentif découvrira aisément combien de détails ont été changés dans ces leçons depuis le moment où elles ont été professées à l'Institution royale en t861 et -1863. J’ose espérer quelles n’ont point perdu à

ces changements.

Quoique j’aie déjà protesté, je dois protester encore contre une fausse interprétation de ma pensée qui a trouvé quelque crédit. On se rappelle la théorie sur l’origine du langage que j’ai expliquée à la fin de mon premier cours ; je l’ai très-nettement présentée comme appartenant au professeur Eeyse de Berlin : mais je n’ai point dit que je la fisse mienne en l’adoptant.-C’est une théorie qui, bien comprise,.contient quelque vérité, mais qui, tout en éclairant quelques-unes des données du problème, n’en offre pas ce que l’on peut appeler une vraie solution. Je me suis abstenu, dans mes leçons, de proposer aucune théorie sur l’origine du langage. C’est d’abord que, selon moi, la science du langage peut eu toute sûreté partir des racines comme défaits irréductibles, les derniers qu’il lui soit donné d’atteindre ; ce qui est au delà, elle le laissera au psychologue et au métaphysicien. C’est de plus que, selon moi, une théorie sur l’origine du langage ne petit être exposée à fond qu’à condition d’être étroitement rattachée à la théorie de l’origine de la pensée, c’est-à-dire des principes fondamentaux de la philosophie de l’esprit. En traitant de l’histoire de la science du langage, j’ai cru nécessaire d’examiner quelques-unes des théories par lesquelles on a essayé d’expliquer l’origine de la parole, et j’ai dû montrer combien, dans l’élat présent de notre science, elles étaient insuffisantes ; mais je me suis soigneusement abstenu de dépasser les limites que je m’étais tracées. On a beaucoup écrit, dans les dix dernières années, sur l’origine du langage; mais le seul écrivain qui

i jy *■

me paraisse avoir abordé ce problème dans un esprit indépendant et en même temps vraiment scientifique, c’est le DrBleek, dans son essai Über den Ursprung der Sprache (sur l’origine du langage), publié dans la colonie du Cap, en 4867. Je ne suis pas surpris que cet essai ait été reçu avec une faveur marquée par les plus éminents physiologistes; mais pourtant, si je ne me trompe, il laissera les' lecteurs tant soit peu philosophes fortement convaincus que les recherches sur l’origine du langage dépassent le domaine du physiologiste aussi bien que celui du philologue, et qu’elles exigent de qui prétend arriver à une solution, qu’il soit complètement maître des problèmes de la psychologie. En tout cas il semble aujourd’hui généralement admis que se contenter de faire revivre la théorie qui explique l’origine du langage par l’imitation; par l’onomatopée, ce serait un anachronisme

' ' ■ X '

dans l’histoire de notre science. Que M. Darwin, dans son séduisant ouvrage, Sur la- descendance de 'l’homme, incline vers la théorie de l’imitation, rien de plus naturel: et pourtant, ce'me semble, fût-il possible de ressusciter les théories de Démocritéel d’Epicure, le langage articulé, le langage où chaque mot a son sens propre, lé langage qui dérive, comme on l’a démonlréj mon pas des cris arrachés à la sensibilité, mais des racines, c’est-à-dire d’idées générales, , le langage resterait encore, ainsi que je l’ai dit dans mon premier cours, notre Rnbicon que ri osera franchir aucune bête.

Sur d’autres points, je pense que ceux qui m’ont fait l’honneur d’examiner soigneusement et de critiquer librement mes leçons trouveront qu’aucune de leurs remarques n’a été négligée. Je puis dire avec sincérité que là où j’ai maintenu mes propres opinions à l’encontre des objections .présentées par d’autres savants, je ne l’ai point fait sans y avoir soigneusement réfléchi. Dans quelques cas, mes critiques verront que j’ai abandonné des positions qu’ils avaient montré n’être plus défendables; ailleurs j’ai indiqué, par quelques courtes additions, que je m’attendais d’avance à leurs objections, et que j’étais en mesure d’v répondre ; ailleurs le fait que la rédaction n’a subi aucun changement suflit à indiquer que les objections m’ont paru futiles. Il est tels critiques, un peu trop pleins de confiance en eux-mêmes, auxquels i.1 eût été aisé de répondre, et j’avoue qu’il est parfois difficile de résister à cette tentation, surtout lorsqu’on se voit, blâmé, ce qui n’est point rare, pour avoir suivi Copernic plutôt que Ptolémée. ’OJhgaôetç quam sint insolentes non ignoras. Mais rien de plus stérile que la controverse, surtout que celle qui se poursuit en public. Je puis maintenant jeter mon regard en arrière sur vingt-cinq ans d’activité littéraire, et, quelque désappointement que je puisse éprou-*

ver en voyant combien peu a été fait et. combien plus reste encore à faire que je n’aurai probablement jamais le

'temps d’accomplir, au moins ai je cette satisfaction, que jamais je n’ai perdu une heure en polémiques personnelles. J’ai lutté contre les opinions, jamais contre les hommes qui les avaient, mises en avant. Si j’ai pesé avec soin toute réfutation sérieuse de mes doctrines, jamais je ne me suis arrêté à ce qui n’était que mots et assertions dénuées de preuves ; encore moins ai-je tenu compte des injures. . -

le premier volume (i), p. 253,

Peut-être me sera-t-il permis d’appeler -l'attention sur quelques-uns des plus importants parmi les passages où Je lecteur de cette nouvelle édition trouvera des renseignements nouveaux. Dans les détails donnés sur le rapport du pehlvi au zend ont été: remaniés d’après les nouveaux résultats qui ont été obtenus au moyen d’une étude plus attentive des

textes et des inscriptions pehlois. Dans le second vo-

- + ■ * .

lüme (2), la question de l’origine du participe en ing a rëçii plus de développement. Page 33, on trouvera une lettre intéressante deM, Stanislas Julien sur les pronoms de cè

(J) Dans l'édition anglaise, les premières et les secondes leçons sur la Science du Langage, celles de 1861 et celles de 1863, ne forment pins qu’un ouvrage en deux volumes et ne se séparent point. [Tr.j . .

(2) Nous espérons donner bientôt une nouvelle édition de la traduction française des secondes leçons, où seront comprises ces additions et corrections de la sixième édiLion anglaise. En attendant, nous n'avons pas voulu omettre ces indications. Ceux qui se servent de L’édition française seront au moins ainsi avertis des end roi Ls où

M. Max Müller a cru devoir ajouter ou corriger quelque chose à sa pensée première et pourront, au. besoin, recourir au texte an-* glais. [Tr.j .

rémonie en chinois. L’anaïvse et la classification des voyelles et des consonnes ont été soigneusement révisées de manière à mettre toute cette théorie au courant des plus récentes recherches sur ce sujet si curieux. Pages i39-444, on trouvera ma réponse à l’important essai du professeur Czermak, liber den spirilus asper und Unis. L’affirmation à laquelle il est arrivé par ses propres recherches (4), que les émissions de souffle (les sifflantes, etc.), subdivisées, exactement comme les arrêts de souffle (les mulœ), en douces et en dures, montrera que la division que j’avais moi-même adoptée pour ces sons n’était pas sans fondement, tandis que l'expérience instituée par lui (p. 159 et 160, éd. anglaise) explique et, dans une certaine mesure, justifie l’emploi des termes dur et doux à côté de sourd et de sonnant. (2) ..... ’

(1) Page 143, oote 79 de l’édition anglaise. .

(2) Comme spécimen des critiques présomptueuses et étourdies auxquelles j’ai fait allusion plus haut, je cite quelques extraits de la Norlk American Review, qui, si je ne me trompe, est à beaucoup d’égards une des meilleures revues de l’Amérique : « On doit surtout réjeter la théorie que donne le professeur Max Muller du spirilus asper et du spirilus lenis, ainsi que son explication de la différence qui distingue des sons tels que v, b, d’une part, et, de l’autre, s, /, p Nous avons le droit de nous étonner que, pour ces deux classes de lettres, il reprenne les vieux termes doux et dur, qui commençaient heureusement, depuis quelque temps, à tomber en dcsuéLude, et qu’il adopte pleinement la distinction que ces termes impliquent, quoique il ait été prouvé plus d’une fois qu’elle n’était point fondée, et que la différence des deux groupes consiste dans l’intonation ou la. non intonation du souffle pendaul l’émission de ces sons. C’est en vain que, pour défendre sa théorie, il en appelle aux grammairiens de l’Inde; ils sont unanimes contre lui; pas un d’entre eux qui ne sache reconnaître et définir correctement la

Dans la cinquième leçon sur la loi de Grimm, j’ai tenté de rendre plus claire encore mon explication-des causes dont le jeu rend raison de cette loi, et j’ai répondu à quelques objections sérieuses qui avaient été faites à ma théorie, notamment à celle qui était fondée sur les changements, constatés par l’iiisloire, qu’ont subis les noms de certaines localités, changements coraraeStrataburgum et Straspuruc. Mes étymologies de Earl, Graf, et King, qui avaient été attaquées, ont été défendues (pp. 280, différence qui sépare les lettres sonnantes et les lettres sourdes. » Je ne puis en vouloir à un rédacteur de la Nortk American Review pour ignorer que j'ai moi-même, rompu des lances contre la terminologie qu'il critique, que j’ai signalé comme non-scientifique (unwissenschaftlich) l'emploi de ces expressions, consonnes dures, consonnes douces, et que j'ai été l’un des premiers à publier et à traduire en i 856, la classification plus scientifique que fournit le Rigveda •prâtisàkhjm , la division en consonnes sourdes et consonnes sonnantes. Mais le rédacteur aurait pu tout au moins lire la leçon dont il a donné un compte-rendu; il y aurait lu ce passage : « La distinction qui, par rapport à l’aspiration ou à l’esprit élémentaire, est d’ordinaire marquée par les termes asper et lenis, répond à celle qui, pour d’autres lettres, est désignée par les termes dur et doux, sourd et sonnant, lenuis et media. »

On lit dans la même revue : « C’est, croyons-nous, une erreur évidente que , la définition donnée du wh dans tohen. où M. Max Millier le regarde comme une simple contre-partie 'murmurée de iv dans wen au lieu d’un w avec une aspiration qui le précède. » Sur une question qui concerne la prononciation correcte de l’anglais, il pourrait sembler impertinent de ma part de ne pas m’incliner devant l’autorité de la JS1ortfi American Review. Pourtant le rédacteur de l’article aurait pu soupçonner que sur un tel point un étranger n’avait pas dù écrire au hasard. S'il avait consulté ceux qui font vraiment autorité en matière de phonéLique en Angleterre et, je crois, aussi en Amérique, il aurait reconnu que ces auteurs sont d’accord avec moi dans la description que j’ai donnée des deux sons et wk. Voyez Lectures, 1.11, p. 448, note 55.

28-1 et 284) et lu question de savoir si le-digamma initial dans le nom d’Hélène rend impossible la comparaison entre Helena et Saramâ a été pleinement discutée p, 516 et suivantes.

En dernier lieu, je désire appeler l'attention sur une lettre dont m’a honoré M. Gladstone (l. n, pp. 440-444) et où ses opinions sur les éléments constituants de la mythologie, grecque, que je n’avais pas tout à fait saisies, sont exposées avec une grande précision. .

Oxford, Avril 1871.

SUR LA

D

A QUEL ORDRE DE SCIENCES APPARTIENT LA SCIENCE

DU LANGAGE. . . '

Importance de la science du langage. Sa date récente : les noms divers qui lui ont été donnés : philologie comparée, étymologie scientifique, linguistique, phonologie, glossologie. — Coup d’œil jeté sur l'histoire des J sciences inductives : Trois périodes dans cette histoire; période èmpi-rique, période de la classification, période de la théorie. — Période empirique. — Humbles débuts des différentes sciences : de la géométrie ; de la botanique; de l’astronomie; étymologie du mot anglais moon; des mots Pléiades ou Vergiliæ, Hyades oyrPluviæ. — Nécessité pour les sciences de rendre des services pratiques. — La mythologie. Etymologie de Eos, Titlionos, Fatum, Z eus, Luna, Lucina, Hecaie, Pyrrha, — Le. langage élève une barrière infranchissable entre l’homme :et;les bêtes..—: La classification dans lès sciences. — Rôle de l’imugi-nationet.de la divination dans le progrès de la science : Copernic,v Kepler.- r— La théorie. — Deux grandes, divisions des connaissances humaines : les sciences de la nature, qui traitent des œuvres de Dieu ; tes sciences historiques, qui traitent des œuvres de l’homme. -^ Distinction profonde entre la philologie proprement dite, et la philologie comparée .ou linguistique. Origine du nom Je .philologie comparée. —

• Le langage étant l’œuvre de. la nature, et non une invention de Ihommè, la philologie comparée doit être rangée parmi les sciences

que nous avons appelées sciences de la nature, — Nécessité d’étudier la science qui /ait l'objet de ce cours dans les trois périodes déjà énumérées, la période empirique, celle de la classification, et celle de la théorie.

Quand on m’a demandé, il y a quelque temps, de donner, devant le public qui fréquente les cpurs de cette Institution, une série de leçons sur la Philologie comparée, je me suis empressé de me rendre à ce désir (t). J’étais convaincu que les recherches qui ont été faites depuis cinquante ans en Ânglèterre, en France et en Allemagne, sur l’histoire des langues et la nature du langage, méritaient d’attirer plus d’attention et de rencontrer plus de-sympathie qu’elles n’en ont obtenu jusqu’ici ; et, autant que je pouvais en juger, .il me semblait que les résultats obtenus dans cette nouvelle mine de la science ne le cédaient en rien, ni pour la nouveauté, ni pour l’importance, aux plus brillantes découvertes de notre époque. Ce n’est qu’après avoir commencé à écrire mes leçons que je connus toutes les difficultés de la tâche que je m’étais imposée. La science du langage est si vaste, qu’on ne peut guère, en neuf leçons, en donner plus qu’un exposé fort sommaire; et, comme un des plus grands charmes de la philologie comparée consiste dans l’analyse

(1) L'Institution royale de la. Grande-Bretagne est une sorte d’Athénée où sont professés des cours sur toute espèce de sujets, mais surtout des cours de sciences naturelles. Fondé par Georges IV, il y a plus de trente ans, cet établissement réunit un auditoire très-choisi et très-sérieux. Les savants les plus distingués en tout genre y sont appelés tour à tour pour y exposer devant un public bienveillant, mais fort bon juge, le résumé de leurs travaux et de leurs théories. C’est à ce public que sont adressées les neuf leçons qui composent l’ouvrage de M. îîax Müüer. (Rote de M. Barthélemy Saint-Hilaire aux trois remarquables articles où il rend compte, dans le Journal des Savants, de l’ouvrage dont nous offrons aujourd’hui la traduction au public ; les articles sout de juillet, septembre et octobre 1862.) minutieuse de chaque dialecte, de chaque mot et de çha-que forme grammaticale, je sentis qu’il me serait presque impossible de ne point rester au-dessous de mon sujet, et de mettre dans tout leur jour les travaux de ceux qui ont créé et fait grandir cette science. Une autre difficulté vient de l’aridité de beaucoup des questions que j’aurai à discuter. Les déclinaisons et les conjugaisons, ne peuvent guère être rendues amusantes, et je ne puis profiter des avantages qu’ont d’autres professeurs qui animent leurs cours par des expériences et des figures. Si, nonobstant ces difficultés et ces désavantages, je me décide à commencer aujourd’hui ces leçons sur les mots, sur les verbes, les noms et les particules ; si j’ose m’adresser à un auditoire accoutumé à écouter, dans ce lieu'même, les récits merveilleux du physicien, du chimiste et du géologue, et à voir les derniers résultats des sciences inductives revêtus par l'éloquence de tous les charmes de l’imagination et de la poésie, c’est que, tout en me défiant de moi-même, j’ai une entière confiance en mon.sujet. Il peut être pénible pour l’écolier d’étudier les mots, comme pour le cantonnier de casser les pierres sur les chemins ; mais, pour l’œil attentif du géologue, ces pierres sont pleines d’intérêt : il voit des prodiges sur la grande route, et. dans chaque tranchée, il lit une page d’histoire. Le langage a également ses merveilles qui lui sont propres, et qu’il révèle aux regards scrutateurs du travailleur laborieux : il y a des fastes cachés sous sa surface, et chaque mot contient un enseignement. On a dit que c’est un sol sacré, parce que c’est le dépôt de la pensée. Nous ne pouvons encore déterminer ce qu’est le langage ; ce peut être l’œuvre de la nature, une invention de l’art humain ou un don céleste ; mais, à quelque sphère qu’il appartienne, rien ne semble le surpasser ni même l’égaler. Si c’est une création de la nature, c’est son

chef-d’œuvre, le couronnement de tout le reste, qu’elle a réservé pour l’homme seul ; si c’est une invention artificielle de l’esprit humain,. elle semblerait élever l’inventeur presque au niveau d’un divin créateur; si c’est untlon de Dieu, c’est son plus grand don, car par là Dieu a parlé à l’homme, et l’homme parle à Dieu dans la méditation, la prière et l’adoration. .

Quelque longue et pénible que soit la route qui s’ouvre devant nous, le but auquel elle mène semble digne de tout notre intérêt ; et je crois pouvoir vous promettre que le tableau qui se déroulera devant nos yeux, quand nous serons arrivés au sommet de notre science, dédommagera amplement de leurs fatigues les voyageurs patients, et vous décidera peut-être à excuser la hardiesse de celui qui a osé entreprendre de vous servir de guide.

La science du langage est de date très-récente : elle né remonte pas beaucoup au-delà du commencement de notre siècle, et les autres sciences, ses sœurs aînées, -l’admettent à peine sur un pied d’égalité. Son nom même est encore indéterminé, et les dénominations diverses qu’elle a reçues en Angleterre, en France et en Allemagne, sont si vagues et si mobiles quelles ont donné lieu-, dans le public, aux idées les plus confuses sur fes sujets réels de cette nouvelle science. Itou s l’entendons appeler la -Philologie comparée, YElymoiogie scientifique, la Phonologie et la G-lossologie. En France, elle est connue sous le nom commode, mais un peu barbare, de Linguistique. -Sri nous faut absolument une dénomination grecque, nous pourrions la tirer soit de myihos, mot, soit'de logos, discours : mais mythologie a déjà son acception particulière,, et logologie choquerait trop les oreilles classiques. Il est inutile, d'ailleurs, de perdre notre temps à faire la critique de ces. noms, aucun d’eux n’ayant ^encore reçu-celte

PREMIERE LEÇON. 5

’ £

sanction universelle qui a été donnée à ceux des autres

sciences modernes, comme la Géologie et VAnatomie com* . t

parée; et il n’y aura pas grande difficulté à trouver un nom pour notre jeune science, aussitôt que nous en aurons constaté l’origine, la parenté et le caractère. Pour ma part, j:e préfère la simple désignation de Science du langage, bien que, dans ce siècle de titres sonores, ce nom modeste n’ait guère chance d’être généralement accepté.

Du nom, nous passons maintenant au sujet de notre science; mais, avant d’en donner une définition, et de tracer la méthode à suivre dans nos recherches, il sera utile de jeter un regard, sur l’histoire des autres sciences, parmi lesquelles la nôtre vient, pour la première fois, réclamer sa place, et d’examiner leur origine, leur développement graduel et enfin la manière dont- elles se sont définitivement constituées. L’histoire d’une science en est, pour ainsi dire, la biographie, et, comme l'expérience

la-moins coûteuse est celle que nous acquérons en étu-

, * .■

diaht la vie des autres, nous ferons bien de tâcher de préserver notre jeune science de quelques-unes des folies et des excès inséparables de la jeunesse, en profitant des leçons que d’autres ont payées plus chèremenL Il y a une certaine uniformité dans l’histoire dë la plupart des sciences. Si nous lisons des ouvrages comme Y Histoire des sciences inductives, de Whewell, ouïe Cosmos, de Humboldt, nous trouvons que l’origine, le développement et les causes de prospérité ou d’insuccès ont été les mêmes pour presque toutes les branches des connaissances humaines: il y a,.pour chacune, trois périodes ou âges bien distincts, que nous appellerons la période de Yempirisme, celle de la classification et celle dé la théorie. Quelque peu flatteur que ce soit a dire, nous pouvons faire remonter toutes les sciences, qui portent aujourd’hui des noms si beaux, aux occupations les plus humbles et. les

6 LEÇONS SUR LA. SCIENCE DU LANGAGE.

O

plus vulgaires de tribus demi-sauvages. Ce n’est pas par l’amour du vrai, du bien et du beau, que les premiers philosophes ont été poussés aux profondes recherchés et aux découvertes hardies. Les fondements des plus nobles édifices que le génie de l'homme devait élever dans les siècles à venir ont été jetés par les besoins impérieux d’une société patriarcale et presque barbare. Les noms mêmes de plusieurs des plus anciennes sciences nous en montrent le point de départ: la géométrie se proclame maintenant affranchie de toutes les impressions des sens, et envisage ses points, ses lignes et ses plans, comme des conceptions purement idéales qui ne doivent pas être confondues avec leurs représentations grossières et imparfaites qui frappent nos yeux sur le papier.; mais, comme Linéique son nom, dérivé de <70, terre, sol, etdeme£mi, mesure, elle a commencé par mesurer un champ ou un jardin. La botanique, la science des plantes, était originairement la science de botanè, qui ne signifie pas en grec plante en général, mais herbe, fourrage, de boskein, nourrir : la science des plantes eût été appelée phytoiogîe, de phyton, plante (4). Les inventeurs de l’astronomie n’ont été ni les poêles ni les philosophes, mais les marins et lès laboureurs. Les premiers poêles ont pu admirer le choeur.des planètes et ses gracieux entrelacements ; les philosophes ont pu spéculer sur les harmonies des cieux ; mais c’était pour le marin seul que la connaissance de ces guides qui brillent au firmament devenait une question de vie et de mort. C’est lui qui calcula leur lever et leur coucher avec l’exactitude d’un commerçant, et la sagacité d’un explorateur de régions inconnues ; et les noms que portaient les astres et les constellations montrent clairement qu’ils furent donnés par-ceux qui sillonnaient les

, ■ .4

(1) Voyez Jessen, Was hcisst Bolanik ? 1861.

flots et la terre. La lune, par exemple, qui se détache comme une aiguille éclatante sur le sombre cadran du ciel, était appelée par les premiers pères de la race aryenne, l’astre qui mesure, le mesureur du temps ; car le temps a été compté par les nuits, les lunes et les hivers, avant de l’être par les jours, les soleils et les années. Moon, le mot anglais pour lune, est très-ancien (1) : c’était môna en anglo-saxon, où ce nom était du masculin, ainsi que dans toutes les langues teutoniqués ; ce n’est que par imitation des langues classiques qu’on afait??îoo?i du féminin et sun du masculin, et Harris n’a pas été fort heureux quand il a avancé, dans son Hermès, que, chez tous les peuples, le soleil est du masculin, et la lune du féminin (2)1 Dans la mythologie de l’Edda Mâni, la lune, est le fils,

— . -— . — t ■ ■ ■ — ^ ■ .

Sôl, le soleil, la fille de Hundüfori. En gothique, mena, la lune, est du masculin, sunnâ, le soleil, du féminin. En anglo-saxon, aussi, le mot mena, ja lune, continue à être

employé comme masculin ; suivie est encore féminin

' ' , • *

dans Chaucer. En suédois, mane, la lune, est masculin,

i ■«

sol,de soleil, est féminin. Les Lithuaniens prêtent aussi le

O . ,

genre masculin à la lune, menu, le genre féminin au soleil, saule, et, en sanscrit, quoique le soleil soit ordinairement regardé comme une puissance mâle, les noms de la lune les plus souvent employés, tels que Eandra, Soma,

Indu, Yidhu, sont masculins. Les noms de la lune sont

T * ' ' -

souvent employés dans le sens de mois, et ceux-ci, comme

(1.) Kuhn, Zeitschrift fur .vergleichende Sprachforschung, t. IX, p. 404. Dans l’Edda ta lune est appelée drtali. celle qui compte les années. Un des noms que porte en basque la lune, c’est argi-izari, « mesure par la. lumière. » V. Dissertation critique et apologétique sur la langue basque, p. 28. ,